Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….

Lire la suite sur le site de Libération

Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….

Lire la suite sur le site de Libération

Par Laurent Dingli, en collaboration avec Jacky Ehrhardt pour les traductions d’archives allemandes, laurentdingli.com, octobre 2019. Dernière mise à jour : 9 octobre 2019.

La version PDF du compte rendu à télécharger

Les études de qualité sur les entreprises pendant l’Occupation sont relativement rares. C’est pourquoi nous avons lu avec beaucoup d’intérêt, lors de sa parution en 2014, la monographie que les historiens canadiens Talbot Imlay et Martin Horn ont consacré à Ford Société anonyme française (SAF). Souhaitant s’affranchir des jugements de valeur, de la sanctification comme de la diabolisation de la classe dirigeante, les auteurs se proposent de répondre à une question simple : quelle marge de manœuvre s’offrait à Ford dans le cadre de la collaboration de l’industrie française à l’effort de guerre de l’Allemagne ? Si la question est simple dans sa formulation, la réponse est nuancée et, d’emblée, Imlay et Horn s’orientent vers une explication multifactorielle. L’extrapolation du cas de Ford à l’ensemble de l’industrie, que le titre annonce clairement, est assumée avec quelques réserves dès l’introduction. Développant une idée déjà ancienne mais en la renouvelant, Imlay et Horn insistent sur la dépendance dans laquelle se trouvaient les Allemands à l’égard des Français pour exploiter l’industrie nationale, en raison de leur faible effectif et de leur méconnaissance relative de l’organisation industrielle du pays. Cette dépendance ne fit que croître à mesure que se détériorait la situation économique et militaire dans les dernières années de l’Occupation. En 1943 et, a fortiori en 1944, une telle situation aurait octroyé une marge de manœuvre supplémentaire aux dirigeants français comme le révèlerait le cas de Ford. Pour le même motif, l’apport de l’industrie française à l’économie de guerre du Reich aurait été relativement moindre que celui d’autres pays occupés comme la Tchécoslovaquie.

Ce faible impact de l’occupant est fort heureusement nuancé par les auteurs eux-mêmes à la lumière de travaux récents. En outre, Imlay et Horn évoquent avec raison le maillage constitué par les « équipes de l’Armement », les Rüstungskommandos, bien qu’ils sous-estiment le contrôle effectué conjointement par les commissaires d’entreprise (les « mandataires pour l’industrie » Industrie Beauftragter ou IB). Si l’influence de Johannes Stahlberg, missus dominicus de Ford Cologne en France, paraît en effet très limitée, ce fut loin d’être le cas de celle de la plupart des IB dont nous avons pu étudier le parcours. Nous rencontrons ainsi l’une des limites de la généralisation effectuée à partir d’un exemple aussi particulier que celui de Ford SAF[1].

Dans ce chapitre introductif, Talbot Imlay et Martin Horn, nous adressent quelques critiques justifiées (ainsi qu’aux historiens Patrick Fridenson, Gilbert Hatry, Emmanuel Chadeau, François Marcot et Jean-Louis Loubet)[2]. Dans notre livre paru en 2000, nous n’aurions pas dû en effet généraliser en affirmant que les trois principales entreprises automobiles françaises (Citroën, Peugeot et Renault) avaient tenté de freiner les commandes allemandes, parce que nous n’avions pas alors suffisamment d’éléments pour le faire[3]. Même si, à cette date, nous étions les seuls à suivre en détail plusieurs commandes allemandes et à avoir dépouillé in extenso le dossier d’instruction de Renault, ce n’est que très progressivement, au cours des 19 années suivant la parution de cette biographie, et après la consultation de centaines de milliers d’archives, que nous avons pu appréhender avec plus de précision la situation de certaines entreprises, notamment dans les secteurs aéronautique et automobile. De manière assez déconcertante, Talbot Imlay et Martin Horn n’échappent pas eux-mêmes aux travers qu’ils dénoncent chez les historiens français. Ils affirment ainsi que Ford SAF a saboté volontairement la production destinée aux Allemands, tout en admettant ne pas avoir suffisamment de documents pour le certifier. Ils écrivent de même en conclusion : « si les Allemands n’ont pas réussi à exploiter davantage l’industrie française, c’est, entre autres raisons, que les entreprises françaises ont délibérément sous-produit. » [4] Sur quels documents, sur quelle étude d’ensemble se fonde cette affirmation péremptoire ? Nous l’ignorons.

Nous émettons en outre des réserves sur le second grief formulé par ces auteurs : il serait artificiel de comparer la production des entreprises françaises de l’Occupation à celle de la drôle de guerre. Certes, une telle comparaison doit être maniée avec la plus grande circonspection, et il est indispensable de souligner la différence de contraintes qui pesaient sur l’industrie au cours de ces deux périodes. Pour autant, une fois ces précautions prises, la comparaison peut se révéler éloquente. Juges, fonctionnaires de l’administration fiscale et experts comptables de la Libération ne se sont jamais interdit d’observer l’évolution de la production avant et après l’Armistice. Même si la démarche de l’historien n’est pas celle du juge, de l’épurateur ou de l’inspecteur des impôts, nous ne pensons pas qu’il doive s’interdire ce type de rapprochement. Sans craindre la contradiction, les universitaires canadiens n’hésitent d’ailleurs pas à comparer les bénéfices de Ford SAF pendant l’Occupation à ceux de la période antérieure, oubliant au passage d’évoquer les progrès de l’inflation[5]. Enfin, il est regrettable que MM. Imlay et Horn – dont le travail est par ailleurs remarquable et solidement documenté –, laissent croire qu’ils innovent à propos de questions sur lesquelles, en réalité, ils ne font que reprendre des éléments publiés depuis longtemps par nous ou par certains de nos confrères. C’est le cas de la position de Vichy concernant la fabrication de matériel de guerre, sujet sur lequel nous avions apporté un certain nombre de pièces inédites, notamment une lettre capitale de Léon Noël au maréchal Pétain, datée du 2 août 1940 ; c’est encore le cas de la célèbre intervention du colonel Max Thoenissen à la Chambre des députés, en juillet 1940, souvent abordée par divers historiens avant nous ; de la réunion du Majestic réunissant François Lehideux, le baron Petiet et un représentant allemand, le 5 août suivant, ou encore du bombardement de Boulogne-Billancourt, en mars 1942[6].

Les deux premiers chapitres de l’ouvrage retracent l’histoire de Ford SAF des années vingt à la veille de la défaite de juin 1940 : les efforts de l’entreprise pour survivre à la crise et prospérer au sein d’un contexte souvent défavorable, l’association avec le constructeur Émile Mathis et la création de Matford, le redressement opéré grâce aux commandes de défense nationale et la dépendance croissante à l’égard des contrats du gouvernement français qui en fut le corollaire ; en septembre 1939, notent les auteurs, Ford SAF n’était plus une entreprise automobile : elle fabriquait des camions, de l’armement et des moteurs d’aviation. C’est grâce au réarmement que la société échappe à ses difficultés financières immédiates et peut créer le complexe industriel de Poissy dont l’organisation était toutefois inachevée lors de l’entrée des Allemands en région parisienne. Ce redressement confirme ce que nous avons pu constater avec d’autres historiens dans le cas de Renault et de Peugeot[7]. L’utilisation des archives américaines et allemandes ainsi que l’angle d’étude choisi par les auteurs permettent d’aborder des sujets inédits ou d’approfondir des questions déjà traitées : la stratégie d’Edsel Ford à l’égard de la filiale française, la modernité de l’usine de Poissy, l’incapacité de répondre aux commandes de l’État français pendant la drôle de guerre, notamment dans l’usine aéronautique de Bordeaux (on regrette à ce sujet l’absence de données chiffrées), les stratégies des filiales française et allemande sans oublier celle de la maison mère de Dearborn aux États-Unis.

L’apport le plus original concerne bien entendu la période de l’Occupation qui constitue le cœur de l’ouvrage. D’après Imlay et Horn, le freinage volontaire des dirigeants de Ford France aurait succédé à une attitude beaucoup plus enthousiaste envers l’occupant dans la période précédant les bombardements de mars-avril 1942[8]. Cette sous-production intentionnelle aurait répondu, avant tout, non pas à une quelconque volonté de résistance, mais au désir de Ford SAF et de son P-DG, Maurice Dollfus, de ne pas perdre son indépendance au profit de Ford-Werke (Cologne), la filiale allemande de l’entreprise américaine, alors chargée par Albert Speer de diriger le programme de camions pour toute l’Europe de l’Ouest occupée.

La démonstration des deux universitaires canadiens est convaincante. Entre autres apports, la prise en compte des stratégies industrielles et commerciales de long terme débouche sur une analyse souple qui n’est pas bornée par l’Armistice de juin 1940 et la Libération. Grâce à la richesse de leur documentation, la chronologie est suivie de manière serrée et l’on cerne avec précision l’évolution des attitudes des différents dirigeants au regard des événements majeurs de la guerre. Les modifications de la politique de Berlin à l’égard de la France dues au ralentissement puis à l’échec de l’opération Barbarossa sont ainsi parfaitement expliquées. Autre élément mis en lumière par des archives souvent inédites : le rôle joué dans l’établissement du programme Ford par François Lehideux, en tant que président du Comité d’organisation de l’automobile et du cycle (COA). Si ce dernier et l’institution qu’il dirigeait ont effectivement fait barrage aux tentatives allemandes de contrôle, les auteurs restituent cette opposition dans le contexte d’une volonté (illusoire) d’établir une collaboration franco-allemande profitable aux deux parties. On notera également la dureté de François Lehideux sur le plan social, sa tendance autocratique (exagetered ego écrivent les responsables de Dearborn en 1952) et d’une manière générale, son incompétence dans la gestion de Ford SAF dont il prit la présidence après-guerre : autant d’éléments qui semblent confirmer les reproches que lui avait adressés son oncle par alliance, Louis Renault, entre 1936 et 1940.

L’un des atouts de ce livre est de sortir du regard franco-français dans lequel une partie de l’historiographie nationale reste piégée par méconnaissance des sources étrangères notamment américaines et allemandes. Ce champ plus large permet donc aux auteurs de mieux appréhender les stratégies des différents acteurs de la collaboration industrielle et les raisons de la faillite du programme Ford en 1943-1944. Ces raisons sont bien entendu multiples : déficit de main-d’œuvre spécialisée, d’énergie et de matières premières ; réticences des constructeurs automobiles ; manque d’intégration verticale d’une grande partie de l’industrie nationale, ce qui accentue mécaniquement le besoin des Allemands de connaître et de contrôler les différents sous-traitants des entreprises et donc leur dépendance à l’égard de leurs homologues français. Au total, ce livre important ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur le rôle de l’industrie française et celui de Vichy dans la contribution des pays occupés à l’économie de guerre nazie.

Si l’on peut adresser une première critique aux auteurs, c’est d’avoir sous-estimé les sources françaises. Et c’est probablement pour cette raison qu’ils semblent ignorer que la société Ford-SAF, à laquelle ils ont pourtant consacré une monographie de type universitaire, a bien été poursuivie à la Libération, ainsi que nous l’avons découvert il y a quelques années, et contrairement à ce que suggéraient, avec prudence il est vrai, Patrick Fridenson, Jean-François Grevet et Patrick Veyret en 2008, dans un article par ailleurs essentiel sur l’épuration dans l’industrie automobile[9]. Le dossier se trouve aux archives départementales des Yvelines (ancien département de Seine-et-Oise où était située l’usine principale, route d’Achères à Poissy). Dans un article paru le 18 novembre 1944 et qui influença peut-être le parquet, Claude Morgan, directeur des Lettres françaises, fustigea l’impunité dont jouissait Matford : « M. Renault fut le seul grand industriel arrêté. Il n’est certainement pas le seul à avoir servi les Allemands. La société Matford a sorti au moins autant de camions pour l’Allemagne que les usines Renault. Son directeur général est l’ami des hommes de Vichy. Aujourd’hui, le voilà chargé de mission aux États-Unis[10]. » En janvier 1945, une courte note de renseignements sur Ford, rédigée par le bureau de la sécurité militaire, fut envoyée à la direction générale du contrôle des prix. Mais ce n’est que le 12 avril 1945 qu’une information contre Ford SAF du chef d’atteinte à la sûreté de l’État fut ouverte au cabinet du juge Guy Baurès par le parquet de la cour de justice de Versailles. Celle-ci fut clôturée par une décision de classement en date du 1er juin 1946[11]. Entretemps, la direction générale du contrôle économique avait rendu un rapport (9 juillet 1945) dans lequel elle notait, entre autres, que Ford SAF avait fait plus de 2, 1 milliards de chiffre d’affaires sous l’Occupation dont plus d’1,7 milliard (79, 62 % du total) pour les Allemands. Enfin, la section financière de la Direction de la police judiciaire (DPJ) diligentait une enquête sur Matford à la demande du juge Martin dans le cadre des instructions que ce dernier menait contre Renault et le COA.

Le classement pur et simple des poursuites était motivé par le fait que la société avait été placée sous la surveillance d’un commissaire allemand ; que le programme de fabrication de camions, qui prévoyait 2 000 unités par mois, avait été réduit à la moyenne de 230 environ, grâce au gonflement volontaire du personnel improductif et à l’augmentation « considérable et volontaire du temps nécessaire à chaque fabrication » ; que tout avait été mis en œuvre pour maintenir la fabrication au niveau le plus bas, notamment par le maintien d’un service d’achat inexpérimenté[12] et le camouflage des machines-outils lors de la décentralisation de l’usine en province ; que la direction de l’usine était constamment restée en liaison avec l’administration des États-Unis, que son directeur avait résisté à la volonté des Allemands de louer l’usine pour la transférer à une société allemande, et qu’enfin la société Ford avait fait des bénéfices très minimes après des amortissements considérables[13].

Notre expérience des dossiers de justice en matière d’épuration industrielle nous suggère deux remarques : tout d’abord l’absence dans ce dossier d’un rapport d’expertise comptable, fait assez rare pour les entreprises de cette envergure au sein de la division économique du parquet de la Seine, mais plus fréquent il est vrai dans le cas de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. En second lieu, l’absence aussi rare de toute déposition et du moindre document à charge, si l’on met de côté le rapport de la direction générale du contrôle économique et l’enquête de la DPJ. En d’autres termes, l’information n’a pas été menée de manière contradictoire. Si les auteurs précités de l’article sur l’épuration dans l’industrie automobile avaient tort en ce qui concerne la réalité d’une information judiciaire, leur constat sur l’influence (indirecte) des États-Unis ne manquaient sans doute pas de fondement.

Maurice Dollfus, dont le commissaire du gouvernement se contentait pour l’essentiel de reprendre les notes justificatives, s’était gardé d’évoquer la production de moteurs pour le Reich. Or Ford France en livra tout de même 927 en octobre 1943, 1002 en novembre, 1 100 en février 1944, 922 en mars. A l’origine, une quantité d’environ 2 000 unités mensuelles était jugée nécessaire (mais nous savons que les chiffres des programmes étaient intentionnellement gonflés) Or les Allemands révisèrent rapidement leurs ambitions irréalistes à la baisse. Dans les premiers mois de 1944, Ford dépassa même largement les exigences des services du Reich. Sur un programme fixé de 2 460 moteurs pour la période du premier trimestre 1944, la société n’en livra pas moins de 2 922, ainsi que 821 camions sur les 870 réclamés[14]. Dans une période d’extrême pénurie, une telle contribution n’est pas anecdotique.

On peut regretter par ailleurs que des sources de premier plan pour l’histoire de l’industrie sous l’Occupation – comme les archives départementales et ceux de l’épuration dans les entreprises –, soient ignorées, à quelques rares exceptions près, ce qui aurait sans doute permis de mieux appréhender les questions sociales. Les autres critiques paraissent relativement mineures : Les réformes d’Albert Speer sont surestimées et nous avons parfois l’impression que les Rüstungskommandos ne furent réellement efficaces qu’à partir de 1942-1943, ce qui est inexact. De même, le rôle économique du SD, le service de renseignements de la SS, est occulté – mais c’est le cas d’à peu près toute l’historiographie[15] –, tandis que celui des commissaires d’usine, nous l’avons dit, est négligé. Il faut aussi préciser que les mouchards de la Gestapo et du SD pullulaient dans certaines entreprises suivant de nombreux témoignages effectués à la Libération : non seulement cet état de fait constituait un frein supplémentaire à la marge de manœuvre des dirigeants français, mais il démultipliait pour ainsi dire la présence de l’occupant, comme dans tout régime totalitaire dont le pouvoir de contrôle est fondé sur un mélange d’autocensure, d’adhésion et de terreur. Les deux historiens ont eu raison en revanche de mentionner les circuits de l’économie parallèle – bureau d’achats et marché noir –, qui ont joué un rôle capital dans la régulation de l’économie de guerre au profit de l’Allemagne.

Autre faiblesse de l’ouvrage : le contexte de la fin de l’Occupation en France ne semble pas toujours bien maîtrisé. Le cas est patent en ce qui concerne les sabotages. T. Imlay et M. Horn écrivent ainsi : « Pourtant, malgré leur sensibilité aux dangers du sabotage, les Allemands ont découvert peu de preuves concrètes de son existence »[16]. Affirmation d’autant plus surprenante que les archives allemandes abondent de rapports sur le sujet. Alors que leur nombre se multiplient à partir de l’hiver 1943-1944, ils deviennent incessants au cours du printemps et de l’été 1944. Qui aurait pu organiser et diriger ces actions se demandent les deux universitaires ? Tout simplement la Résistance qui était présente dans certaines usines ou encore des groupes extérieurs qui n’hésitaient pas à y pénétrer par effraction après avoir neutralisé des gardiens mal armés et souvent peu motivés. Qu’il nous suffise de citer un extrait du rapport de l’état-major allemand de l’armement et des approvisionnements (Rü-Be-Stab France) sous le titre « Vue d’ensemble du 4ème trimestre 1943 » : « Pendant la période concernée, la situation générale a été marquée par la multiplication des actes de terrorisme et de sabotage, en particulier contre les fabrications qualifiées de goulots d’étranglement (…) »[17] Si Ford n’a pas fait l’objet de ce type d’action (comme Renault d’ailleurs, excepté dans son annexe de Belfort et dans son usine du Mans), ce fut le cas d’un nombre important d’entreprises françaises et l’exemple bien connu de Peugeot, cité par les auteurs, est loin d’être isolé.

Voici une nouvelle limite de l’exercice qui consiste à extrapoler à partir d’un cas unique. La thèse défendue par Imlay et Horn est convaincante en ce qui concerne Ford SAF ; elle l’est beaucoup moins lorsqu’ils tentent de généraliser (toujours avec prudence il est vrai). La baisse de production observée chez Ford SAF dans les dernières années de l’Occupation ne se vérifie pas toujours pour les entreprises du secteur automobile ou de la branche métallurgique. Dans certains cas, l’année 1943 fut même celle qui enregistra le plus de production pour l’Allemagne. Les contraintes pouvaient en outre varier entre les entreprises d’un même secteur suivant leur situation géographique, la présence d’un contrôle allemand plus ou moins strict, la modernité très variable de l’outil industriel et des méthodes de travail, la dispersion relative des centres de production, la personnalité des dirigeants, etc. Écrire sans nuance que les entreprises françaises jouissaient d’une « liberté considérable » (p. 267) est particulièrement hasardeux. Sans remettre en cause le fait que les dirigeants de Ford SAF ont limité intentionnellement la production dans les dernières années de l’Occupation, il faut insister sur les causes premières de l’effondrement : le manque de personnel qualifié et surtout la pénurie d’énergie, de matières premières et de machines, pénurie aggravée par l’augmentation exponentielle des sabotages et des bombardements alliés au cours de cette période, et donc par la désorganisation des transports. Il faut toujours avoir à l’esprit que la production du programme Ford est le fruit d’un pool dont les éléments sont disséminés à travers une partie de l’Europe occidentale avec ses quatre usines de montage (Poissy, Anvers, Amsterdam, Cologne) et ses deux usines de fabrication (Poissy et Cologne), éléments auxquels il faut ajouter le nombre important de sous-traitants. La pénurie d’électricité et de charbon provoqua l’arrêt régulier des fournisseurs du programme Ford Ouest en 1944 (fonderie de Gailly à Meung-sur-Loire, Société fonderie des Ardennes à Charleville, Fonderie moderne, société usine de Mazières, etc.). Les services allemands eurent en outre toutes les difficultés du monde à trouver les quelques machines nécessaires à Renault pour satisfaire le programme, et continuèrent d’en chercher sans succès pour Ford Amsterdam au mois de février 1944[18].

En dépit de ces critiques, l’ouvrage de Talbot Imlay et de Martin Horn reste une étude de grande qualité, qui nous paraît non seulement nécessaire, mais également très stimulante en matière de recherche et d’analyse historiques.

[1] Les trois paragraphes suivants du présent compte rendu ont été écrit en 2014.

[2] T. Himlay and M. Horn, The Politics of Industrial collaboration during World War II – Ford France, Vichy and Nazi Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 8, 268.

[3] Voir L. Dingli, Louis Renault, Paris, Flammarion, 2000, p. 270 (et non 268 comme indiqué dans l’ouvrage).

[4] Comparer notamment le 2ème paragraphe de la page 236 et la conclusion, notamment la p. 269.

[5] T. Himlay and M. Horn, op. cit., p. 137 et 271.

[6] Voir idem, p. 69, 73-74, 140-142. Pour un point complet sur la bibliographie liée au sujet, voir le compte rendu de Patrick Fridenson dans Thomas Madux, Diane Labrosse ed., Introduction by Kenneth Mouré, H-Diplo Roundtable Review, Vol. XVII, n° 9 (2015), 7 décembre 2015, p. 7-16, consultable en ligne : https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/roundtable-xvii-9.pdf

[7] Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault. Vol. I : 1898-1939, 2ème ed., Paris, Seuil, 1998. Jean-Louis Loubet, La maison Peugeot, Paris, Perrin, 2009. Laurent Dingli, Entreprises dans la tourmente : Renault, Peugeot (1936-1940), Presses universitaires de Tours, Tours, 2018.

[8] Voir également la lettre adressée par Maurice Dollfus à Edsel Ford, le 31 août 1940, citée par P. Fridenson, loc. cit., p. 15, d’après Ken Silverstein, “Ford and the Führer,” The Nation, 136, January 24, 2000.

[9] Patrick Fridenson, Jean-François Grevet, Patrick Veyret, « L’Épuration dans l’industrie automobile », Marc Bergère dir., L’épuration économique en France à la Libération, Rennes, PUR, 2008, p. 236 et 243.

[10] Un exemplaire du journal se trouve dans le dossier de justice cité infra.

[11] Le commissaire du gouvernement au juge d’instruction près la cour de justice de la Seine (cabinet de M. Nicolet) et l’avocat général Lindon au commissaire du gouvernement près la cour de justice, section économique et financière, 10 octobre 1947. ADY 1081 W 170. Ministère public c/Société Ford. L’information fut suivie par le juge Pierre Mayer après sa prolongation par ordonnance du 11 mai 1945.

[12] Ce que confirment les archives allemandes que nous avons consultées. On sent à ce sujet l’influence qu’ont eue sur le juge les deux lettres de reproche contre les services de Ford SAF écrites par l’ingénieur Carl T. Wiskott au lieutenant-colonel Beckers (et non Becker comme orthographié par Imlay et Horn), les 12 octobre et 1er décembre 1943, lettres dont une traduction française se trouve dans le dossier de justice. Carl Wiskott, dirigeant d’Opel, était délégué de la commission principale pour les véhicules à moteur (Hauptausschuss Kraftfahrzeuge) pour la France et le Protectorat de Bohême-Moravie, Beckers était commissaire aux biens ennemis de Ford SAF.

[13] Exposé. Fait au Parquet de la cour de justice de Versailles, 1er juin 1946, le commissaire du gouvernement. ADY 1081 W 170.

[14] Programme Ford – Ouest. BA-MA RW/24/32, 33, 110 et 111. Imlay et Horn donnent également le chiffre de 2 922 moteurs pour le 1er trimestre 1944, cette fois d’après les sources américaines, mais pas celui du programme correspondant fixé par Berlin (Appendix B, p. 273).

[15] L’ouvrage de F. Calvi et M.-J. Masurovsky, Le Festin du Reich. Le pillage de la France occupée, Paris, Fayard, 2006, constitue l’une de ces exceptions.

[16] T. Himlay and M. Horn, op. cit., p. 237-238.

[17] Rüstungs- und Beschaffungsstab – Frankreich des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion. Übersicht über das I.V Quartal 1943. – BA-MA RW24/32. Traduction de Jacky Ehrhardt.

[18] La Fonderie Gailly de Meung-sur-Loire coulait des cloches d’essieu arrière pour Ford SAF, la société usine de Mazières était chargée de la fonderie des vilebrequins, Renault des essieux arrière. Voir notamment : Rapport hebdomadaire des 31 janvier au 6 février 1944 et 21 au 27 février 1944. BA-MA RW/24/33. Le rapport du 1er au 15 avril 1944 stipule : « Toutes les entreprises et tous les sous-traitants travaillant pour Ford sont sévèrement perturbés dans leurs productions suite aux difficultés dans les approvisionnements en électricité et en charbon et suite aux difficultés dans les transports. Ainsi, au mois d’avril il faudra s’attendre à une nouvelle chute de la production. » BA-MA RW/24/34.

Femme montrant ses ongles décorés du “V” de la Victoire à la Libération. RV-533734 © Roger-Violle/Paris en images

Août 1944. C’est un temps de liesse pour la population parisienne enfin libérée du joug nazi. Plus d’assassin en uniforme vert-de-gris, plus d’otages fusillés, plus de peur et de honte. Le cauchemar est-il donc terminé ? Non, car voici venir l’heure des réglements de compte, du pillage et des exécutions sommaires. En septembre, la légalité républicaine est encore, à bien des égards, une vue de l’esprit. Parallèlement au gouvernement provisoire de la République française (GPRF) présidé par le général de Gaulle existent différentes autorités sur lesquelles le Parti communiste a une influence décisive ou une mainmise totale : le Conseil national de la Résistance (CNR), les comités de libération, les milices patriotiques, les FFI et les FTP, ainsi que la plupart des organes de presse. Le compte rendu expédié aux services de renseignements gaullistes par le réseau Mabro donne une idée de l’ambiance qui règne alors dans le pays : “Dans touts les régions les FFI-FTP se rendent insupportables, et la population les prend en grippe et les craint à l’instar des Boches. D’ailleurs, si les groupes de FFI ont fait leur devoir d’une façon magnifique, d’autres ne sont apparus qu’après l’arrivée des troupes alliées et n’ont fait montre de leurs brassards que lorsque le danger était loin (…) les individus armés de mausers sont devenus des hyènes, par leurs exactions sur les populations, par leurs vengeances personnelles… Ils ont chassé avec des armes de guerre, réquisitionné des denrées qui se sont perdues, accompli des actes de justices sommaires et inefficaces…”.

L’un des objectifs du PCF consiste à éliminer le grand patronat et, autant que possible, les cadres de l’industrie française. Dès 1938, Pierre Semard déclarait lors d’un congrès de la CGT : “Les deux cents familles, leurs neveux et leurs cousins ne m’intéressent pas ! Je sais bien comment leur compte sera réglé quand nous aurons réglé le compte du fascisme“. Dès le mois de février 1942, le parti clandestin annonce : “L’expropriation des grands moyens de production doit se faire sans indemnité. La nation a déjà payé, non pas une fois, mais cent fois la valeur de ces entreprises“. Après l’invasion de l’URSS vient le temps du marchandage entre de Gaulle et le PCF. Lorsqu’en 1943, le général propose aux communistes le ministère de l’Information puis, s’étant ravisé, celui de la Production industrielle, ces derniers posent des conditions précises, à savoir “la confiscation de tous les biens des personnes et sociétés ayant collaboré avec l’ennemi” et “la création dans les entreprises de comités de productions élus par les ouvriers employés et techniciens“. L’année suivante, le camarade Jacques Duclos rédige lui-même le texte sur les nationalisations qui sera inséré dans la charte du Conseil national de la Résistance. Reste à négocier le programme de dékoulakisation dont rêve le PCF. Début 1944, les délégués communistes soumettent un certain nombre de propositions dans ce sens à l’Assemblée consultative d’Alger : “Tombent également sous le coup de mise hors la loi les individus qui, directement, ou indirectement, chargés de fonctions officielles ou non, ont d’une manière quelconque préconisé ou aidé la trahison dénommée “collaboration”“. Avec une définition aussi vague, les communistes pouvaient accuser et juger sommairement toute personne de leur choix. Les ennemis de classe n’avaient qu’à bien se tenir. La suite fait froid dans le dos : la trahison “d’un individu mis hors la loi étant constatée, il sera immédiatement passé par les armes ou puni exemplairement ; ses biens seront saisis et mis au service de la nation“. Le texte ne parle pas de procès, de tribunal ou de lois, il ne dit pas que la trahison devra être prouvée, mais qu’elle sera seulement “constatée”, donc laissée au libre arbitre de l’épurateur. Aussitôt les Gaullistes s’émeuvent, mais toutes les propositions du PCF sur l’épuration sont adoptées.

Libération de Paris. Scène devant le Comité Central du Parti Communiste Français. RV-463616 © Roger-Viollet/Paris en images

Le général de Gaulle cède d’autant plus facilement aux communistes et à Staline que ses relations avec les Anglo-Saxons restent pour le moins tendues. Churchill écrit à Eden, le 21 mai 1943 : “Je demande instamment à mes collègues de considérer de toute urgence si nous devons à présent éliminer de Gaulle en tant que force politique (…) je suis prêt à défendre moi-même cette position au Parlement et je montrerai au monde que le mouvement anticapitulard français autour duquel la légende de De Gaulle s’est bâtie et la réalité de cet homme vaniteux et même méchant n’ont plus rien à voir ensemble (…) Il déteste l’Angleterre et il a partout laissé derrière lui une véritable traînée d’anglophobie (…) Lorsque l’on considère l’intérêt absolument vital qui est le nôtre de préserver de bonnes relations avec les Etats-Unis, il me paraît tout à fait innacceptable de laisser ce brandon de discorde, ce chicaneur, poursuivre le mal qu’il fait…“.

Avec le début de l’insurrection, la lune de miel entre de Gaulle et les communistes connaît quelques violents orages ; mais le Général, qui attend de Staline la reconnaissance de son gouverement, n’a aucunement l’intention de rompre avec ses turbulents alliés d’extrême gauche. L’important est de rechercher au plus vite un compromis et de calmer l’agitation qui règne dans le pays. En attendant, le PCF a toute latitude pour se débarrasser de Louis Renault. Spécialiste de la manipulation, il dispose désormais de moyens puissants pour y parvenir.

Dès le 22 août, avant même la libération de Paris, L’Humanité se déchaîne contre la direction de l’entreprise : “Les dirigeants de Renault devront payés pour les soldats des Nations unies tués, à cause de leur empresssement volontaire à équiper l’ennemi…“. Saboteur des lois sociales, Renault est aussi responsable de la défaîte. Ces accusations ne manquent pas de sel si l’on sait que, pendant une vingtaine d’années, L’Humanité avait présenté l’industriel comme un vil marchand de canons, coupable de préparer “la prochaine guerre impérialiste“. En désignant une tête à l’opinion publique, la campagne engagée par le PCF permet non seulement de servir les buts idéologiques du parti, mais aussi de jeter un voile pudique sur ses errances passées. Qui se souvient en effet qu’en juillet 1940, le journal communiste appelait à fraterniser avec les soldats allemands ? Qu’il préconisait l’ouverture des usines sous occupation ? Qu’il appelait à condamner Edouard Daladier et Georges Mandel ? Qu’il qualifiait le général de Gaulle d’agent de la finance anglaise ? Evidemment, après l’invasion de l’URSS et l’alliance conclue avec de Gaulle, le chef de la France Libre devenait un homme “honnête et intègre”. Ne confondons pas cependant la propagande des principaux dirigeants du PCF avec l’attitude des militants ou des sympathisants dont beaucoup sont entrés très tôt dans la clandestinité pour engager la lutte contre l’Allemagne nazie. La propagande communiste ne fut d’ailleurs pas la seule à réclamer la tête de Renault et l’industriel fut violemment attaqué sur les ondes de la très gaulliste radio France-Alger dès le 23 juillet 1943.

Louis Renault quitte son domicile de l’avenue Foch le 19 août, pour se réfugier chez son amie Aimée Morot-Dubuffe. Il ne vit pas pour autant caché puisqu’il se rend à l’usine à diverses reprises. Le 25, sur le chemin de Billancourt, il est pris à partie par un groupe de FFI et peut se retirer grâce à l’intervention de Charles-Edmond Serre. Arrivé à l’usine, il se dirige vers l’infirmerie où repose la dépouille de son collaborateur Pierre Lorrain : voulant hisser le drapeau tricolore sur l’île Seguin, ce dernier a été atteint par une balle perdue. Trois jours plus tard, Louis Renault assiste aux obsèques. Malgré les conseils pressants de son entourage, il n’envisage toujours pas de quitter la capitale. Début septembre, une mission militaire américaine étudie à Billancourt les résultats des bombardements aériens. Louis Renault accepte d’être photographié avec son collaborateur Paul Pommier par un officier qui veut ramener un souvenir aux Etats-Unis. C’est la dernière fois que le fondateur franchit le seuil de l’usine. Le 6 septembre, il se réfugie à Moulicent dans le Perche chez un authentique résistant, le baron de Longcamp.

Le 19 août, alors que Paris n’est pas encore libéré, l’avocat du parti communiste Marcel Willard s’installe dans les locaux du ministère de la Justice. Sommé par Alexandre Parodi de quitter les lieux, il s’exécute mais revient dès le lendemain. La course effrénée que le PCF engage pour contrôler les organes de pouvoir porte ses fruits : Marcel Willard devient en effet le premier secrétaire général de la Justice de la Libération. Pendant ce temps, la propagande communiste influence l’opinion afin de préparer l’arrestation de Louis Renault. Il faut toutefois un prétexte pour clouer l’industriel au pilori ; il est vite trouvé. Le 29 août 1944, une lettre de dénonciation écrite par un certain Renault de La Templerie, un riche retraité du XVIème arrondissement, est envoyé au secrétaire général de la Justice : “Je sais que vous êtes décidé à punir tous ceux qui, mauvais Français, se sont mis à la disposition des Allemands et ont agi contre les intérêts de notre pauvre pays. Parmi ceux-là, un des plus coupables est M. Louis Renault, directeur des usines Renault à Boulogne-sur-Seine. Ce mauvais Français a mis ses usines à la disposition des autorités d’occupation et a fabriqué pour elles des avions. Nous demandons son arestation et qu’il soit déchu de ses décorations et de sa qualité de Français…“

Dès le 1er septembre, Marcel Willard, qui s’est arrogé le pouvoir d’un Garde des Sceaux, transmet la lettre au procureur de la République. Ce dernier désigne le conseiller Marcel Martin, juge d’instruction du tribunal de la Seine, pour instruire l’affaire. C’est donc à la suite d’une dénonciation aussi sommaire qu’une inculpation d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat est lancée contre Louis Renault le 2 septembre 1944. Or le dénonciateur, comme il l’avouera bientôt au commissaire de police judiciaire, est un ami du père de François Lehideux qui venait d’être arrêté pour ses fonctions au sein du gouvernement de Vichy. Il est clair que l’opération vise à couvrir le neveu par alliance de l’industriel en essayant de détourner les accusations sur Louis Renault. Le dénonciateur déclarera en effet le 11 décembre: “Je ne suis parent, ni allié, ni ami de l’industriel Renault. Je ne le connais pas personnellement, mais je suis très lié avec le père de M. François Lehideux qui a été ministre. Il a été administrateur délégué de la société des automobiles Renault et il a justement donné sa démission pour ne pas travailler pour les Allemands (sic). Lorsque j’ai vu que François Lehideux, qui est un homme très propre et très bien, avait été arrêté et que Renault, qui avait travaillé pour les Allemands était laissé en liberté, j’ai écrit la lettre que vous avez eu en votre possession, pour signaler le cas de Renault“. Rappelons que François Lehideux avait été ministre du maréchal Pétain, fonction qu’il l’avait notamment amené à contresigner le second statut des Juifs. Il est certain que François Lehideux fut, avec le Parti communiste, l’un des premiers responsables de la légende noire de Louis Renault. Entendu plusieurs fois par le juge d’instruction, il n’aura de cesse d’accuser son oncle par alliance, surtout après la mort de ce dernier.

A la dénonciation de Renault de La Templerie et aux allégations de François Lehideux vient s’ajouter l’accusation portée par les membres de la commission d’épuration du groupe Caudron-Renault, commission contrôlée par les communistes. Les accusations que nous pourrions portées contre MM. Renault et de Peyrecave, écrivent-ils, “sont suffisamment établies, d’une part du côté du gouvernement et d’autre part du côté de l’opinion publique, pour que nous fournissions ici le dossier d’accusation…” !

Le 14, le directeur de Caudron-Renault, Alfred Asselot, dénonce l’hypocrisie d’un Etat qui, tout en laissant agir les inquisiteurs, profite des possibilités de l’entreprise. Dès le 29 août 1944 en effet, la direction de Caudron-Renault prend contact avec le ministère de l’Air et reçoit des commandes de moteurs, d’avions et de planeurs. Le premier avion Goéland, qui était en cours de finition, est livré le 2 septembre ! Et Asselot de poser cette question fondamentale : “Pourquoi la direction Caudron-Renault a-t-elle reçu ces commandes importantes, sans coup férir ? Il est juste et simple de dire que cela résulte des efforts qu’elle a faits pendant quatre ans, depuis juillet 1940, pour maintenir et développer le potentiel industriel de ses usines“. Si les ministres de la République effectuent, dès l’automne 1944, le premier voyage de la Libération en avion (Goéland), si, à partir du mois de décembre, Billancourt répare plus de seize mille moteurs américains (chars et camions), si, enfin, l’usine peut reprendre la fabrication des automotrices, avant de lancer la 4 cv, c’est en effet que Louis Renault et ses proches ont su préserver un élément essentiel du patrimoine national.

A suivre…

Au-delà de la réalité des réquisitions allemandes, Renault reste un symbole et c’est aussi à ce titre que l’entreprise fut durement frappée par l’aviation alliée. Le 3 mars 1942 au soir, 222 avions de la Royal Air Force larguent des centaines de bombes sur Billancourt. L’attaque fait 463 morts, des centaines de blessés et laisse un amas de ruines. L’opération militaire britannique se double d’une action de propagande active car des milliers de tracts sont lancés sur la région parisienne. : « Regardez la photo à l’envers de cette feuille. Elle montre des tanks de l’armée allemande pris par les Russes. Ce ne sont pas des tanks allemands, mais des tanks français (…) des chars Renault 35…. Ces chars que les Allemands emploient aujourd’hui contre la Russie furent pris à l’armée française avant l’armistice ou fabriqués depuis dans des usines françaises sous le contrôle allemand (…) Pour égaler l’Allemagne, il faut…que les ouvriers anglais fabriquent trente mille chars. Mais si les ouvriers français fabriquent en même temps dix mille chars, les trente mille chars à fabriquer en Angleterre devront être quarante mille ».

Non seulement la propagande britannique associe le nom de Renault à une production qui lui échappe totalement, mais elle donne à cette occasion des chiffres ahurissants : dix mille chars fabriqués, alors que l’armée française a péniblement disposé de trois mille six cents unités pendant la drôle de guerre et que Renault n’a jamais fabriqué un seul blindé pour l’Allemagne…

Les Britanniques étaient-ils mal renseignés ou s’agissait-il uniquement d’un discours de propagande visant à marquer les esprits ? Il est étonnant de constater qu’au même moment certains services de renseignements alliés évoquaient la production de chars Citroën, une fabrication que l’entreprise du quai de Javel n’a jamais entreprise. De même, Washington affirme que Peugeot sort le double de sa production d’avant-guerre en camions 2 et 4 tonnes. En ce qui concerne Billancourt, les erreurs sur la production paraissent d’autant plus surprenantes que les cadres de Renault, en charge du bureau d’études ou des essais moteurs, étaient des résistants de l’Organisation civile et militaire. Il semble toutefois qu’ils n’aient pas eu la possibilité de fournir à Londres des détails sur les fabrications réelles de Renault ; ce sera d’ailleurs au prix de mille difficultés qu’ils feront parvenir des photographies montrant les impacts du raid britannique sur Billancourt.

La propagande anglo-gaulliste fut alimentée par les Soviétiques et les communistes français à partir de juin 1941. Deux ans plus tard, le Front national de lutte évoque “l’exposition à Moscou du butin pris aux Boches“, commentée sur place par Jean-Richard Bloch “Les visiteurs déchiffrent à haute voix les écriteaux explicatifs ; et tout d’un coup j’entends épeler autour de moi des noms bien connus : Peugeot, Laffly, Renault…Où sommes-nous donc ? A Moscou, dans l’immense et saisissante exposition du matériel de guerre allemand capturé par l’armée rouge”…

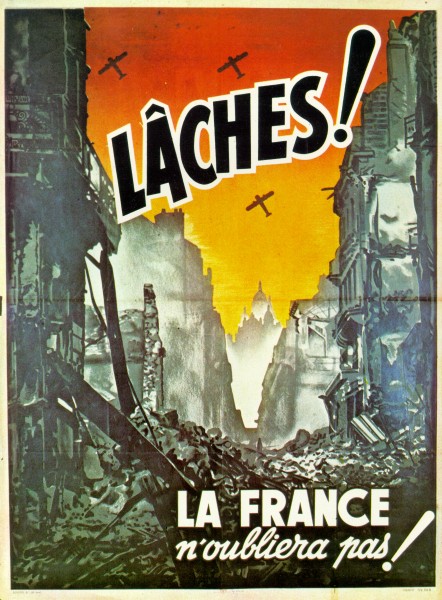

C’est une véritable guerre d’information (et de désinformation) dans laquelle la propagande de Vichy et celle des Allemands ne demeurent pas inactives. En mars 1942, la Luftwaffe lance une série de tracts-pièges imitant ceux de la Royal Air Force en y ajoutant avec perversité le décompte des victimes civiles ou des photos de pavillons détruits. Pendant ce temps, le coup bas de la « perfide Albion » est mis en exergue dans toute la presse collaborationniste. Désireux d’exploiter la tragédie à des fins politiques, le secrétaire d’Etat Benoist-Méchin propose “de rassembler les cercueils des trois cents victimes identifiées sur la place de la Concorde, et d’inviter les Parisiens à venir leur rendre hommage“. Du côté de Vichy, la mise en scène idéologique tourne depuis longtemps déjà au sordide.

Affiche de propagande de Vichy contre les bombardements © Archives départementales de la Savoie – Coll. Aimé Pétraz

Profondément blessé, Louis Renault réagit, quant à lui, avec beaucoup de passion en composant un pamphlet contre l’Angleterre dont la politique, de 1914 à 1939, aurait empêché, selon lui, tout équilibre européen. “Nous ne comprenons pas“, note l’industriel encore abasourdi par le choc qu’il vient de subir. “Les Anglais commettent une lourde faute d’appréciation. Ils oublient que le peuple français veut survivre ; que privé à nouveau de la fleur de sa jeunesse retenue en captivité, dépouillé d’un grand nombre de ses moyens d’existence, le peuple français doit travailler pour vivre. Ils oublient qu’obligées de travailler pour l’Allemagne les industries françaises ont su maintenir la dignité de la position française et que, si leurs productions sont effectivement utilisées par l’Allemagne, il en va de même des productions agricoles françaises et de tout ce qui se trouve soumis au contrôle allemand en Europe. En attaquant par conséquent des usines françaises, en massacrant la population ouvrière de ces usines, les Anglais, quoi qu’ils en disent, s’attaquent à la volonté de vivre de la France”. Louis Renault cède à l’une de ses colères légendaires de manière particulièrement inopportune. Se sentant injustement accusé, il en vient à développer lui-même des arguments excessifs et injustes. L’égarement dû à la douleur peut se comprendre, mais il ne justifie pas de tels propos. Le bombardement britannique n’est pas une opération dirigée contre la France, et toutes les entreprises sont loin d’avoir maintenu “la dignité de la position française”. Au même moment, l’industriel fulmine contre l’Allemagne “qui l’a obligé à travailler“.

Louis Renault est persuadé qu’il faut reconstruire l’usine sans tarder. Il explique ses motivations à ses vieux collaborateurs en juillet 1942 : “Dès que j’ai appris le malheur, j’ai compris qu’il n’y avait qu’une seule chose à faire : il y avait pourtant beaucoup de destructions ; malgré tout, j’ai senti immédiatement qu’il fallait remettre debout cette affaire, notre usine. Pourquoi ? Parce qu’il fallait qu’elle reste française, parce que je devais penser à tous ceux qui y collaborent depuis si longtemps. Je devais donc la faire tourner…“. Le désir de reconstruire est partagé par l’extrême majorité des ouvriers. Tous sont conscients des menaces de déportation que les Allemands font peser sur le personnel. D’après une note rédigée après la Libération, “un fonctionnaire allemand des services de la main-d’œuvre se présenta à l’usine“, dès le 4 mars, soit le lendemain du bombardement, “et déclara qu’il prenait en charge la totalité du personnel. Devant une menace aussi précise, la totalité des délégués ouvriers demanda instamment la remise en route de l’usine, c’est-à-dire sa reconstruction” ; information confirmée à la Libération par une enquête de police judiciaire ; même le représentant de la CGT, Jacques Chonion, témoigne dans ce sens en octobre 1944. La reprise de l’activité était une question de survie pour la plupart des ouvriers.

Assurer la reconstruction de l’usine ne signifie pas cependant qu’il faille témoigner d’un quelconque zèle pour les commandes allemandes, comme le souligne Fernand Picard, résistant de l’O.C.M. et membre du bureau d’études de Renault : “Pour le moment, il faut bluffer, afin de faire croire aux Allemands que l’usine tournera bientôt pour éviter que nos ouvriers soient dirigés sur les usines du Reich et nos machines réquisitionnées“. Il ajoute le 12 mars : Louis Renault “sait fort bien que les promesses qu’il fait aux commissaires ne seront pas tenues. Gagner du temps est maintenant le seul mot d’ordre“.

De nouveaux raids aériens, organisés cette fois par les Américains, frappent les usines Renault en avril et septembre 1943. Faut-il reconstruire ? Le résistant Fernand Picard analyse la situation avec lucidité : “Le plus sage serait certainement de mettre en sommeil la production. Mais alors que faire du personnel, onze mille ouvriers et quatre mille cinq cents collaborateurs ? Les congédier ? Mais ne seront-ils pas envoyés dans les bagnes allemands, vers l’organisation Todt ou vers d’autres usines françaises au service de l’armée nazie ? Les conserver, mais comment assurer chaque quinzaine les salaires et chaque mois les appointements ? Dilemme terrible… “. Renault tente alors de décentraliser ses ateliers ce qui a pour conséquence de ralentir la production comme le souligne une note allemande interceptée par la Résistance : “La diminution de la production est due aux conséquences des bombardements de septembre 1943 sur Renault, aux mesures de décentralisation prises par Renault, aux sabotages chez Peugeot-Sochaux et Berliet-Lyon“. Dès 1943, les comptes rendus de la Résistance témoignent des tentatives allemandes visant à démanteler les usines françaises. Mais, précise l’un d’eux, Renault “essaie de sauver une partie de ses machines“. En août 1944, le Comité français de libération nationale (CFLN) constate avec satisfaction : “A moins de destructions nouvelles, les usines françaises ont sauvegardé leurs possibilités de fabrication“.

Au cours de l’été 1940, le souci essentiel du constructeur est de préserver l’outil industriel et de donner du travail à ses ouvriers, afin que ses derniers puissent nourrir leur famille. Louis Renault écrit le 3 octobre 1940 : “Ceux de nos ouvriers qui ont pu être réembauchés ne travaillent que vingt-quatre heures par semaine et, par conséquent, ne touchent que la moitié du salaire normal ; quant aux douze mille ouvriers pour lesquels je n’ai pas de travail et qui, par conséquent, sont réduits au chômage intégral, ils ne reçoivent que 10 francs par jour, ce qui ne leur permet même pas, dans les conditions de vie actuelle, d’acheter le strict (minimum) indispensable (…) Conscient de cette situation… nous avons organisé un service qui a pour mission de former des équipes que je propose aux maires des grandes villes, aux préfets et aux chefs de chantiers importants… J’ai pu ainsi placer à Orléans une équipe de trois cent cinquante ouvriers, et je suis en pourparlers avec la société d’exploitation landaise“. La direction tente alors d’éviter que les chômeurs soient recrutés par les Allemands. Henri Duvernoy, chef du personnel, écrit à Christiane Renault dès le 23 août 1940 : “La plupart de nos apprentis et des enfants de nos ouvriers et collaborateurs sont actuellement au chômage et livrés à la rue. Si nous ne réussissons pas à nous occuper d’eux, très bientôt d’autres s’en occuperont, et les solutions qui seront données à cette question risquent d’être très pénibles à nos coeur de Français“. En mars 1941, mille cent quinze ouvriers des usines Renault sont employés dans les chantiers extérieurs : Orléans, Beauvais, Sully-sur-Loire, Meudon, Versailles, La Rocade-Saint-Germain, ainsi que dans les gares de Puteaux, Saint-Cyr, Montrouge, Bougival et Rueil. En province, ils sont occupés au déblaiement des villes bombardées ; en région parisienne, à des travaux divers : débrouissaillement, terrassement, nivellement de terrain, travaux forestiers et manutentions dans les gares.

Enfants évacués, arrivant à la gare d’Austerlitz. Paris, 31 août 1939. RV-880201 © Albert Harlingue / Roger-Viollet – Paris en images

Pendant l’Occupation, Christiane, Louis et Jean-Louis Renault ont déployé des efforts importants pour venir en aide au personnel, soit en matière de ravitaillement, soit en ce qui concerne les prisonniers et les victimes des bombardements. De nouveaux services sociaux sont créés, près de 200 millions de francs dépensés tandis que le stock clandestin de l’usine est mis à contribution. Depuis 1940, treize nouvelles cantines ont été construites et aménagées pour une somme de 13 millions de francs. L’entreprise, qui pouvait servir cinq mille repas par jour avant guerre, en fournit désormais seize mille pour une somme de dix francs (alors que l’effectif de l’usine a chuté de moitié au cours de la même période). L’aide s’étend aux produits alimentaires, à l’habillement et au chauffage à une époque où les denrées du marché noir sont inaccessibles aux ménages ouvriers, les tickets de rationnement ne permettant d’obtenir que 1200 à 1960 calories en 1942. Poursuivant les oeuvres qu’elle avait engagées pendant la drôle de guerre, Christiane Renault organise des colonies de vacances au camp de Nemours pour environ mille cinq cents enfants, mais aussi trois maisons d’accueil herbergeant mille neuf cents enfants de prisonniers et de sinistrés ; cette assistance est complétée par les consultations médicales gratuites et diverses prestations dont l’installation d’un cabinet dentaire à Herqueville. Après le premier bombardement, Louis Renault met à la disposition du comité social des usines le château des Buspins pour y accueillir les enfants de sinistrés. Au cours du seul mois de mai 1943, dix-huit mille cinq cents journées de maladie sont indemnisées par la société de secours mutuels. Enfin, de 1942 à 1944, Renault dépense 24 millions de francs uniquement pour maintenir l’apprentissage.

Vendeur de semelles de caoutchouc. Paris, janvier 1941. LAP-1377 © LAPI / Roger-Viollet – Paris en images

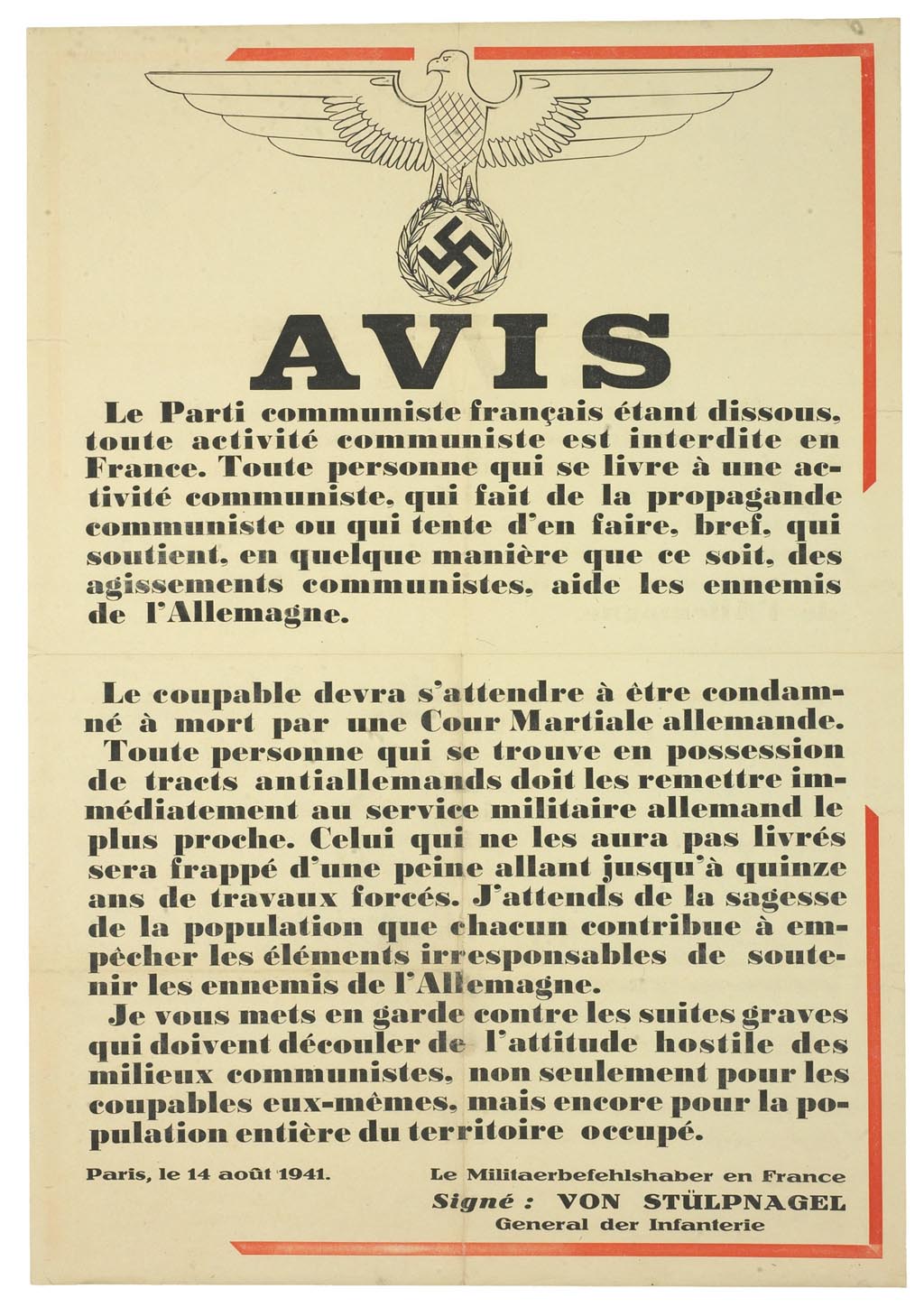

Jusqu’en mai 1941, il n’y a pas d’agitation particulière aux usines Renault. A partir de cette date, les privations, la fatigue et la présence des Allemands commencent à peser sur le personnel. Quelques jours après l’invasion de l’URSS, des ouvriers de Renault sifflent un détachement allemand lors de son passage place Jules-Guesde. Mais la situation paraît calme à la fin du mois. Chez Renault et Citroën, note un rapport de police, la “grande majorité du personnel reste plus préoccupée des problèmes de l’alimentation que des questions politiques“. C’est au retour des congés payés fin août début septembre, que la préfecture de Boulogne signale les premiers sabotages. Les autorités pressent les dirigeants de l’entreprise de mener une enquête technique. Mais ces derniers ne comptent pas s’associer à des mesures de répressions. “La direction des établissements Renault observe à ce sujet le plus grand mutisme“, constate le commissaire de police. Au début du mois de décembre, un “centre clandestin de propagande communiste” est démantelé par la police de Vichy. Quatre des dix militants arrêtés sont inculpés, les six autres relâchés. En juillet 1942 encore, vingt-cinq militants qui avaient reconstitué les cellules au sein des usines Renault sont arrêtés. L’un d’eux, Jean Baudin, sera déporté.

Affiche émanant du commandant militaire en France, concernant la dissolution du parti communiste et l’interdiction de toute activité communiste ou de soutien aux communistes © AN 72AJ/795

Parallèlement aux actions individuelles ou communistes, les représentants de l’Organisation civile et militaire (OCM), tels Fernand Picard, Charles Astolfi, Robert de Longcamp, René Delmotte ou Jean Riolfo, s’organisent au sein de l’usine. Leur activité principale consiste à lutter contre le STO, à retarder ou à saboter la production, à fournir des renseignements sur l’impact des bombardements alliés. Robert de Longcamp et son épouse organisent en outre des parachutages en liaison avec Londres. On notera que, excepté Delmotte, les membres de ce réseau sont des proches collaborateurs de Louis Renault et travaillent quotidiennement avec lui. Fernand Picard est membre du bureau d’études, Charles Astolfi responsable du département moteurs, Riolfo des essais, Robert de Longcamp, ancien directeur des usines du Mans, chef du service des tracteurs agricoles, Raymond Delmotte, chef pilote, responsable des essais chez Caudron-Renault. La majorité des ouvriers demeurent toutefois en retrait de ces actions. Au cours de l’Occupation, leurs revendications portent essentiellement sur des augmentations de salaire et l’obtention d’un temps de travail suffisant pour vivre.

En 1941, le comité populaire, organe communiste clandestin, rencontre la direction des usines Renault pour régler la question des salaires. L’année suivante, René de Peyrecave, jugeant les tarifs officiels insuffisants, donne satisfaction aux revendications ouvrières. Mais les Allemands ne veulent pas entendre parler d’une telle mesure : rien ne doit entraver les départs pour le Reich. Les mesures prises en faveur de la “relève” puis du Service du travail obligatoire (STO) ne font qu’augmenter le mécontentement au sein des usines, même si certains ouvriers sont favorables à une expatriation momentanée. Un certain nombre d’entre eux seront d’ailleurs sanctionnés à la Libération par le comité d’épuration des usines Renault. Il n’en reste pas moins que la majorité du personnel s’oppose farouchement aux mesures prises par l’occupant et Pierre Laval. Des ouvriers tentèrent d’organiser une grève, mais le 14 décembre 1942, des soldats allemands, baïonnettes au canon, pénètrent dans les usines, choisissent quarante ouvriers au hasard et les font monter dans un camion “qui a pris une destination inconnue”. Nous ne savons pas quelle a été la réaction de la direction dans cette affaire ni même le sort des quarante ouvriers. Nous avons pu toutefois retracer quelques parcours individuels. Ainsi le capitaine Renouard, magasinier aux usines du Mans, est-il arrêté sur dénonciation anonyme pour avoir tenté d’organiser un parachutage en 1943. Torturé et déporté à Oranienburg, il décèdera de septicémie suite à ses blessures. Ernest Biette, membre de l’organisation spéciale du Parti communiste, entré chez Renault le 27 juillet 1942, est appréhendé le 28 septembre pour ses activités de résistance chez Brissonneau à Creil où il travaillait précédemment. Après avoir été incarcéré dans différentes prisons françaises, il est transféré à Dachau avant d’être employé à la fabrication des Messerschmitt 262 à réaction, au sud d’Augsbourg. Il réintégrera l’usine en février 1946.

Résistants fusillés à Billancourt près des usines Renault. RV-364536 © Roger-Viollet/ Roger-Viollet/Paris en Images

Des interventions directes en faveur des membres du personnel arrêtés par les Allemands sont attestés. A diverses reprises, le patron de Billancourt et son directeur sont intervenus pour obtenir la libération de prisonniers. René de Peyrecave auprès du commissaire von Urach, et Louis Renault en s’adressant directement à la police allemande, leurs lettres “avaient pour objet d’obtenir la mise en liberté provisoire d’un ingénieur, d’un chef de service et d’un chef d’atelier“. Le patron de Bilancourt intervient en outre personnellement pour faire libérer Jean Riolfo, résistant, membre de l’OCM, ainsi que plusieurs personnes arrêtées par les Allemands le 19 mai 1943 : “Quand nous fûmes libérés, après cinquante-trois jours au Cherche-Midi, je fus convoqué rue des Saussaies, et le chef de la Gestapo me dit : “Nous vous libérons à la suite des démarches pressantes de M. Renault, mais vous serez surveillé“. C’est encore le sang-froid de René de Peyrecave qui permet d’éviter une arrestation massive d’ouvriers par la Gestapo, suite à la manifestation du 11 novembre 1943. Quelques mois plus tôt, le P-DG des usines Renault est intervenu personnellement auprès du maréchal Pétain pour obtenir la grâce de Robert Heitz, condamné à mort par le tribunal militaire allemand de Strasbourg.

Meeting du travail, Paris, Magic City, février 1942. Délégation de Renault-Citroën sous un portrait géant de Jacques Doriot entouré d’insignes du P.P.F. LAPI-6425 © LAPI / Roger-Viollet/Paris en Images

Pour être complet, il faut ajouter que des membres du personnel des usines Renault et Citroën, dans une proportion qu’il est impossible de définir avec précision, ont adhéré aux thèses de la Révolution nationale et parfois aux pires mouvements collaborationnistes comme le Parti populaire français de Jacques Doriot.

Quant à Louis Renault, il demeure fidèle, au cours de l’Occupation, à la ligne de neutralité politique qu’il s’est fixé tout au long de sa vie. Il n’a jamais adhéré aux thèses du régime de Vichy et à la Révolution nationale. C’est pendant la Grande Guerre, alors qu’il commandait une escadrille, que René de Peyrecave a entamé des relations amicales avec Philippe Pétain. L’un de ses fils, Henri, récuse aujourd’hui le terme d’amitié qui sous-entend selon lui une égalité entre les deux hommes, lesquels auraient toujours conservé le sens de la hiérarchie militaire dans leurs relations. Quoi qu’il en soit, dans l’état actuel de nos connaissances, rien ne vient attester d’un soutien politique de René de Peyrecave au régime de Vichy, bien qu’il fût très certainement maréchaliste comme des millions de Français. L’administrateur des usines Renault a par ailleurs refusé le portefeuille ministériel que lui a offert le maréchal Pétain au début de l’Occupation.

En ce qui concerne le prélèvement de personnel par l’occupant, les documents et témoignages recueillis indiquent une résistance passive de la direction. Dès le mois de décembre 1941, Louis Renault déclare à ses principaux collaborateurs : “Il faudrait donc faire comprendre à ceux qui partent (en Allemagne, ndla) qu’ils travaillent contre leur pays“. Six jours avant la publication de la loi sur le STO, le 10 février 1943, Louis Renault s’adresse personnellement au général allemand Weigand afin d’empêcher le départ des ouvriers en Allemagne : “Je ne vois personnellement pas l’intérêt, pour la production générale de votre armement, qu’il peut y avoir à déplacer des ouvriers qualifiés et entraînés à une cadence rapides que sont les ouvriers Renault pour les transplanter du jour au lendemain en Allemagne et les disperser systématiquement dans les usines les plus diverses, dans des métiers ne correspondants pas aux leurs“. Le 21 février 1943, le responsable allemand de la main-d’oeuvre répond sur un ton menaçant : “Je suis informé par la Werbestelle XVI de Boulogne que vous n’envoyez à la visite médicale, ou que vous ne désignez de la main-d’oeuvre, qu’en nombre tout à fait insuffisant. Nous ne pouvons pas tolérer à l’avenir une façon de procéder aussi lente (…) Je regretterai infiniment si, pour assurer l’exécution, j’étais obligé de prendre les mesures appropriées“. Le 3 mars encore, Louis Renault demande à l’Oberbaurat Kummer qu’aucun nouveau prélèvement de main-d’oeuvre ne soit effectué tout au long de l’année 1943.

Quelle est le bilan de l’Occupation ? Dans quelle mesure les bombardements ont-ils ralenti la production ? Faut-il imputer les baisses de rendement aux destructions des raids alliés, à la pénurie d’énergie, de matières premières et de main-d’oeuvre ou à l’attitude passive de Renault ? Il est certain que l’ensemble de ces facteurs a joué un rôle. Toutefois, l’impact des bombardements sur la production de Billancourt a été relativement faible, comme l’indiquent les études statistiques de l’armée américaine. En outre, des dizaines de commandes allemandes sont retardées, ou purement déclinées, bien avant les raids alliés et les périodes de graves pénuries. Malgré le pillage effectué en France par l’occupant, les usines Renault parviennent à préserver leur stock clandestin et même, dans certains cas, à l’augmenter. Un seul exemple parmi bien d’autres : à la Libération, les réserves totales de l’usine s’élèvent à la bagatelle de 165.000 tonnes de produits pétroliers. Et pourtant, dès février 1941, la direction de l’entreprise invoquait un prétendu manque de gasoil pour retarder les essais de moteurs destinés à la Kriegsmarine !

Au total, sur les cent quatre commandes enregistrées par Renault pendant l’Occupation, une seule a été livrée dans les délais prévus, trente avec un retard de plus de six mois, une autre trentaine n’était pas achevée dix jours avant la Libération de Paris (dont vingt-deux avec un retard de six mois), enfin, à la même date, dix-sept commandes n’avaient même pas reçu un début de réalisation.

Citroën a livré 37.190 véhicules aux autorités allemandes, Renault 34.270 et Peugeot 27.415, l’effectif moyen des trois grandes entreprises automobiles étant respectivement de dix mille, vingt mille et huit mille personnes.

La production de Renault pendant les quatre années d’Occupation représente seulement 50% de la production de la seule année 1939 pour la France.

En ce qui concerne Caudron-Renault et la Société des moteurs Renault pour l’Aviation, les fabrications réelles ont porté sur 220 appareils Goélands et 1290 moteurs Argus 411 (moteur Renault 6Q modifié). A la fin de janvier 1942, précise l’ordonnance de non-lieu, c’est-à-dire avant le premier bombardement allié, “le nombre des avions pris en charge par les Allemands n’était que de 99 alors que selon le programme imposé, il aurait dû être de 220“. Le commissaire du gouvernement estime que les dirigeants des deux sociétés ont travaillé sans zèle pour l’occupant.

Par l’intermédiaire de son P-DG, René de Peyrecave, la direction de Renault a soutenu des réseaux de résistance comme le firent à des degrés divers le directeur de Citroën, les Peugeot et les Michelin, ces deux derniers ayant payé un lourd tribut à la barbarie nazie (notamment Marcel Michelin, mort en déportation, ainsi que trois directeurs de Peugeot). A la Libération, plusieurs témoignages, et non des moindres, ont attesté du soutien du P-DG des usines Renault à des réseaux de résistance. Le 16 octobre 1944, le colonel de Boilambert, membre de la Mission militaire de liaison administrative, affirme que René de Peyrecave a “aidé en différentes circonstances, les services de la Résistance“. De même, R. Gérard, alias Pen, membre du réseau de renseignements Phratrie, déclare le 20 octobre au ministre de l’Intérieur du général de Gaulle : “Durant l’Occupation, ayant eu plusieurs fois besoin de concours pour nos besoin de résistance, je me suis adressé à M. de Peyrecave. Il a toujours été au-delà de mes demandes, mettant à ma disposition tous les moyens dont il pouvait disposer du fait du poste qu’il occupait. Je me porte donc garant que le patriotisme de M. de Peyrecave ne s’est jamais laissé égarer pendant la période très trouble qui va de l’armistice à la libération du territoire (…) L’action judiciaire ouverte fera certainement ressortir l’inanité des accusations portées contre lui“. Le commandant Chavagnac, chef du réseau Phratrie et ancien responsable de la section de la DGSS, se porte garant de ce témoignage. René de Peyrecave a en outre perdu deux fils et un gendre dans la drôle de guerre et dans les combats menés par les Forces françaises libres. Jean-Louis Renault a devancé l’appel en 1939, mais n’a pas rejoint Londres ou Alger. Enfin, Louis Renault ne s’est pas engagé à titre personnel en faveur de la France libre. Toutefois, il a été approché par le lieutenant-colonel Julien François, l’un des cadres de la résitance, mobilisé dans les Forces françaises libres dès janvier 1941. Pour les besoins de son réseau, ce dernier demanda au patron de Billancourt de lui fournir un camion. Louis Renault lui en proposa cinquante ! Mais le lieutenant-colonel François s’en tint à sa demande initiale et le camion à gazogène et à double-fond fourni par Louis Renault permit de transporter des parachutistes anglais, des résistants et des marchandises pour le ravitaillement.

Les trois premiers constructeurs automobiles ont eu, à peu de chose près, la même attitude pendant l’Occupation : tentative visant à dissimuler les stocks et, dans certains cas, à retarder les commandes allemandes, volonté de donner du travail au personnel et souci de préparer l’après-guerre par des études clandestines. Sur les milliers de sociétés françaises en activité, seules une cinquantaine, parmi lesquelles les principales firmes automobiles, ont été contrôlées directement par des commissaires allemands. Les autres ont travaillé pour l’occupant sans connaître ce type de contrainte (et souvent en zone libre).

Pour la première fois de sa vie, Louis Renault se désintéresse de la production ; il se concentre sur la création de prototypes pour l’après-guerre et sur les questions de fabrications civiles, essentiellement de tracteurs agricoles. Dès le début de l’Occupation, Louis Renault travaille à la réalisation d’une petite voiture de tourisme. Il a été séduit par la KDF, la future Volkswagen, qu’il a pu étudier au salon de Berlin en février 1939, et souhaite concurrencer la 11 cv réalisée par Citroën. Il sait que l’orientation du marché ainsi que les pénuries entraînées par le conflit rendent nécessaire la mise au point d’un modèle de faible cylindrée, susceptible d’être fabriqué à peu de frais et vendu à prix réduit une fois les hostilité terminées. Au mois d’octobre 1940, le constructeur demande à son collaborateur Jean Hubert d’effectuer un rapport sur la question. Dans une note adressée au patron de Billancourt, Jean Guillelmon confirme la nécessité de s’orienter vers la production de petites voitures de type KDF. Dès l’hiver 1940, l’étude de la future 4 cv est entreprise dans le plus grand secret par des chefs de service et des ingénieurs de l’usine. Le matin du 20 mai 1941, Louis Renault surprend Picard, Amise et Serre en train d’examiner la maquette du moteur qu’ils ont réalisée. Aussitôt, Louis Renault donne l’ordre de poursuivre les études malgré l’interdiction signifiée par les autorités allemandes. Il fait ensuite cacher les plans dans un endroit secret, près d’Herquiville, puis installe une partie du bureau d’études avenue Foch, près de son domicile. A la barbe des nazis, les ingénieurs de l’entreprise étudient non seulement le projet de la 4 cv mais aussi, avec Pierre Bézier, les têtes électromécaniques des futures machines-transfert, outillage révolutionnaire qui allait permettre le lancement de la 4 cv en grande série après la Libération. Renault lança enfin pendant l’Occupation le projet de ce qui allait devenir l’autorail unifié de 150 cv utilisé par la SNCF après la guerre.

Isolé sur le plan professionnel, Louis Renault ne l’est pas moins sur le plan privé. Les “amis sûrs et fidèles” se font de plus en plus rares, confie-t-il à l’un de ses proches. Son épouse, après avoir vécu une passion tumultueuse avec Drieu La Rochelle, s’affiche en compagnie de René de Peyrecave. Cette dernière liaison, comme les sympathies d’extrême droite de “Beloukia” sont un secret de Polichinelle. Christiane pousse même la désinvolture jusqu’à se rendre à Vichy au bras du directeur général pour dîner à la table du maréchal. Louis Renault doit subir en silence cettenouvelle humiliation. En 1941, le couple est au bord de la séparation. Heureusement, il y a la présence de Jean-Louis et aussi celle, plus rare, de Jeanne Hatto, la confidente de toujours. L’amitié de celle qui fut le premier amour de Louis est un réconfort à l’heure de la vieillesse, du désarroi et de la solitude. “Je pense bien à tous les soucis, les chagrins qui s’accumulent sur ta pauvre chère usine, mon cher Louis, et je vois bien combien tu dois être chaviré et malheureux de tant de deuils et de malheurs“, lui écrit-elle après le bombardement de mars 1942. Et fin mai 1944, à Pierre Rochefort : “La santé de M. Renault n’est pas sans me donner de l’inquiétude, il n’était pas bien quand je suis partie. Je le savais fort tourmenté… et si peu, si mal entouré“.

Depuis le début de l’occupation, la santé de Louis Renault se détériore. Sa condition physique reste bonne, puisqu’il pratique du sport (natation, vélo…), mais ses facultés intellectuelles sont fréquemment déficientes. Frappé d’aphasie, souffrant d’urémie, sans doute aussi de la maladie d’Alzheimer, il ne parvient plus à s’exprimer ni à écrire distinctement. Tous les documents et les témoignages contemporains sont formels sur ce point. Pour communiquer, il en est réduit à écrire quelques phrases sur des bouts de papier et sa main, impatiente, les cherche désespérément lorsqu’un interlocuteur se présente à lui. Et si la maladie accorde une trêve, Louis Renault laisse échapper des phrases hachées, incomplètes, déformées ; il mélange les mots, se répète, oublie. Cette affection accuse les traits de caractère d’un homme épuisé : le sensibilité extrême, mais aussi les emportements et l’entêtement.

En 1943, les rapports avec René de Peyrecave deviennent sulfureux, et le directeur général menace de démissionner. Il faut toute la compréhension de Jean-Louis Renault pour éviter la rupture. Il écrit au P-DG en novembre 1943 : “Je comprends bien qu’il vous est pénible de voir que trop souvent ce que vous préconisez est contredit par lui et que ce sont seulement les questions de détail qui retiennent son attention, alors que les questions vitales ne semblent pas l’intéresser (…) dans les mois qui vont venir des décisions importantes seront à prendre, des négociations délicates à mener et… plus que jamais, votre présence et votre action seront indispensables“. Afficher une désunion au sein de la direction, poursuit Jean-Louis Renault, “serait approuver à 100% tous les arguments que M. Lehideux avait formulés pour justifier son action (…) tout le monde, à l’extérieur, considère que vous dirigez et que le patron ne s’occupe que d’une façon restreinte de l’ensemble de l’affaire, se spécialisant surtout dans les questions de fabrications (…) vous n’ignorez pas, hélas, l’état de santé de mon père et vous savez bien aussi pour quelles raisons il est malheureusement à craindre qu’il ne puisse plus, et peut-être dans un avenir proche, assurer seul la direction totale de l’affaire…“. En décembre 1943, les jeunes apprentis de l’usine voient apparaître une ombre, une présence effacée et muette qui abandonne la parole à son directeur général.

Evincé de son propre couple, ne jouant plus qu’un rôle de second plan au sein de l’usine, Louis Renault est un homme seul, affaibli et meurtri. “Je suis fatigué de me débattre“, griffonne-t-il d’une main vacillante, avant de tenter quelques phrases à jamais incompréhensibles.

Lire la sixième partie de la Biographie de Louis Renault

Dernière mise à jour : 30 décembre 2015

Panneau indicateur indiquant la direction de l’hôtel Majestic, siège du commandement militaire allemand en France © succession Régine Deforges

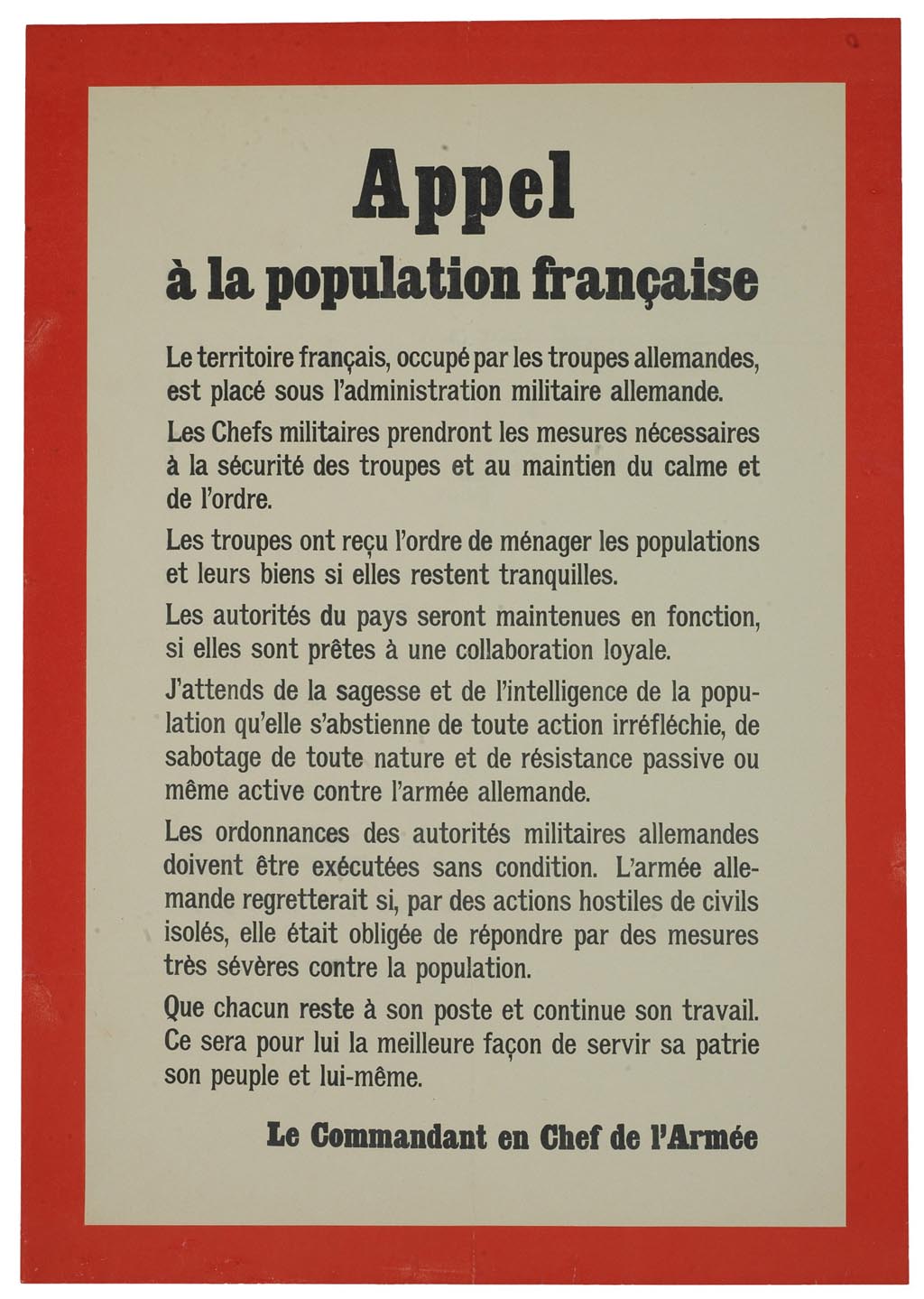

Dès le 18 juin 1940, les autorités allemandes prononcent la réquisition des usines Renault. Des affiches apposées aux portes de l’usine annoncent la saisie provisoire des ateliers et des stocks. L’entrée n’est désormais permise qu’à des personnes munies d’une autorisation du gouverneur militaire de la région de Paris. Trois commissaires allemands, issus de la société Daimler-Benz, s’installent à l’usine. Alors que Louis Renault n’est pas encore rentré en France, la volonté de rouvrir les entreprises est générale : elle émane tout d’abord du gouvernement, installé à Vichy, qui dès le 30 juin décide “que la direction Renault devait rester sur place et diriger la fabrication du matériel automobile demandé par l’Allemagne pour les besoins de la région parisienne“. François Lehideux se chargera de cette tâche avec la bénédiction de Pierre Laval. Michelin est déjà entré en contact avec les autorités allemandes afin d’obtenir l’acheminement des fournitures nécessaires à ses fabrications et sans même en référer aux autorités françaises. Quant au contrôleur allemand de Citroën, il adresse une fin de non-recevoir à la direction de l’entreprise qui pense pouvoir limiter sa production à des fabrications civiles. Ce désir de rouvrir les usines est aussi partagé par le PCF (officellement dissous depuis 1939). Les communistes, qui négocient en secret avec les nazis pour faire reparaître légalement L’Humanité, appellent les ouvriers à travailler sous la botte allemande, dès le 4 juillet 1940, et à fraterniser avec les soldats de la Wehrmacht (nous sommes à l’époque du pacte germano-soviétique) :

Ainsi, le journal communiste juge-t-il particulièrement “réconfortant, en ces temps de malheurs, de voir de nombreux travailleurs parisiens s’entretenir amicalement avec des soldats allemands, soit sur la rue, soit au bistrot du coin. Bravo, camarades, continuez, même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants. La fraternité ne sera pas toujours une espérance, elle deviendra une réalité vivante“.

On peut encore lire dans le même journal à la date du 13 juillet : “Les conversations amicales entre travailleurs parisiens et soldats allemands se multiplient. Nous en sommes heureux. Apprenons à nous connaître, et quand on dit aux soldats allemands que les députés communistes ont été jetés en prison pour avoir défendu la paix (…) on travaille pour la fraternité franco-allemande“. Et le 24 juillet 1940, L’Humanité lançait un appel en faveur de la réouverture des usines sous occupation allemande et sans la présence des patrons :

“Il faut organiser la reprise du travail et, pour ce faire, nous recommandons aux ouvriers :

“1. De s’assembler d’urgence à la porte de l’entreprise dans laquelle ils travaillent ;

“2. De s’organiser en comités populaires d’entreprise ;

“3. De prendre tout de suite les mesures nécessaires pour faire fonctionner les entreprises en désignant un comité de direction parmi le personnel de chacune d’elles.

“Devant la carence et le mauvais vouloir des capitalistes, les ouvriers ont le devoir d’agir, de procéder à l’ouverture des usines et de les faire fonctionner“.

Affiche émanant du commandant en chef de l’armée allemande concernant l’administration du territoire occupé © AN 72AJ/784

Louis Renault, qui a prolongé sa mission au Canada, réussit à prendre l’avion du retour le 22 juin et franchit la frontière à Port-Bou, le 3 juillet. Il se rend ensuite chez le marquis de Fayolle à Tocane-Saint-Apre en Dordogne où il est rejoint par son secrétaire particulier et fondé de pouvoir, Pierre Rochefort. Il se renseigne sur la situation auprès de ses collaborateurs. René de Peyrecave ainsi que plusieurs ministres estiment qu’un retour immédiat de l’industriel à Paris n’est pas opportun. Le 14 juillet, Louis Renault se rend à Vichy pour rendre compte de sa mission aux Etats-Unis, après avoir visité les services de l’Armement repliés à Clermont et à La Bourboule. Six jours plus tard, il repart pour la Dordogne avant de regagner finalement Paris le 23 juillet.