1936

L’avènement du Front populaire constitue le premier de ces grands bouleversements sur les plans économique, social et politique. Le 1er mai 1936 est l’occasion de débrayages importants : cent vingt mille métallurgistes de la région parisienne cessent le travail. Véritable lame de fond à l’échelle nationale, le mouvement de protestation débouche rapidement sur une occupation pacifique des usines (le 29 mai chez Renault). Les grévistes revendiquent la semaine de 40 heures, les congés payés, une amélioration des salaires et la reconnaissance des délégués ouvriers. “Vous savez bien, écrit Louis Renault aux grévistes, que la presque totalité du fruit du travail de cette usine a été investie pour l’améliorer… Vous devez savoir qu’elle est la plus belle d’Europe“. Pour l’industriel, une hausse importante des salaires sans augmentation parallèle de la production entraînerait des licenciements et se répercuterait sur le coût de la vie. En revanche, une amélioration de la production profiterait aux ouvriers. Ces derniers pourraient accéder à la propriété et chaque famille française serait en mesure d’acheter une voiture. “Ne croyez pas que ce soit pour vendre plus de voitures ou grossir notre affaire. Non. Vous connaissez très bien la façon dont nous avons travaillé pour savoir que c’est un idéal plus grand qui nous anime tous : celui de faire de cette France un si beau pays dans lequel tous les êtres sont travailleurs et aiment grandir“.

Les notes de Louis Renault demeurent toutefois confidentielles et l’agitation augmente au sein de l’entreprise, notamment sous l’impulsion des responsables du Parti communiste et de la C.G.T. : Benoît Frachon, Alfred Costes, Jean-Pierre Timbaud, Eugène Hénaff, bien décidés “à entraîner la plus grande usine française dans la lutte“. Mais les origines du mouvement sont multiples : victoire électorale du Front populaire, revendications relatives aux conditions de travail, unité syndicale, influence des débrayages intervenus chez Hotchkiss et Farman…

Les patrons considèrent l’occupation des usines comme une atteinte grave au droit de propriété. Faut-il pour autant employer la force, comme le propose l’ancien socialiste et communiste Frossard, ministre du Travail, ou au contraire s’engager dans la voie de la négociation ? Les chefs d’entreprise optent pour la seconde solution. Dans une note du 28 mai, Louis Renault énumère un certain nombre de concessions possibles : révision des salaires trop faibles, réduction du temps de travail, institution de délégués pour l’hygiène et la sécurité. S’adressant à ses ouvriers, il préconise l’ouverture de pourparlers et l’instauration d’un système d’arbitrage : “Nous venons vous demander si, tout en ne rejetant nullement l’idée de rechercher dans le calme toutes les solutions qui sont capables de donner plus d’apaisement à la main-d’oeuvre, nous ne pouvons pas continuer à nous faire confiance… Il serait souhaitable qu’une délégation ouvrière se mette d’accord avec une délégation patronale, par corporation, pour tâcher de trouver un commun accord, et cela par le ministre du Travail“. Dès le lendemain, la direction fait des concessions. Sur le terrain, le neveu par alliance de l’industriel, François Lehideux, se charge de négocier avec Alfred Costes, un orateur brillant, récemment élu député communiste de la Seine et secrétaire général de la Fédération des Métaux depuis 1930.

Suivant les accords conclus entre le personnel et la direction, le travail reprend le 2 juin, mais la trêve sera de courte durée. D’une part, François Lehideux ne veut pas s’engager avant l’ouverture de négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Dautre part, les communistes souhaitent contrôler la représentation ouvrière dans les usines grâce à l’élection des délégués d’atelier. Or la direction de Renault a pris soin de séparer cette question de celle du contrat collectif, attitude qui devait prévaloir sur le plan national lors de la signature des accords Matignon, les 7 et 8 juin. En fait, ni le patronat, ni le nouveau gouvernement dirigé par Léon Blum, ni même la tendance non communiste de la CGT ne sont prêts à accepter une telle mainmise du PCF sur les entreprises. L’occupation de l’usine recommence dès le 4 juin et se poursuit jusqu’au 13.

Cette occupation s’effectue dans le calme et la bonne humeur. Les membres du Parti communiste s’arrangent pour intercaler entre les divertissements organisés par les grévistes (récital de Tino Rossi et de Fréhel, prestations sportives) les discours enflammés de leurs tribuns, la diffusion d’un film de propagande “Au pays des soviets”, des ballets et des chants révolutionnaires russes. Mais l’extrême majorité des grévistes conserve son indépendance et il n’y a pas de complot communiste, comme le remarque avec humour l’écrivain et journaliste marxiste André Wurmser dès le 7 juin ; “Ils sont légion ceux qui croient sincèrement… que les grèves des métallurgistes ont été décidées dans une cave par des communistes russes, à la lueur des bougies et histoire de troubler la Défense nationale“.

Le 11 juin, les lois sur les contrats collectifs, les congés payés et la semaine des 40 heures sont adoptées par la Chambre. Le lendemain, la convention collective de la métallurgie est signée, et la grève s’achève le 13 chez Renault.

Le patron de Billancourt consigne ses réflexions dans une note du 22 juin. Pour l’industriel, le changement est dans l’ensemble positif : “Tout ceci représente et doit conduire à un mieux général qui doit permettre de régler tout conflit à l’amiable à la condition que, de part et d’autre, il n’existe plus ni haine ni passions… J’ai toujours vécu sans passions politiques. J’ai toujours servi mon pays avec la même vigueur, quels que soient son gouvernement, ses opinions. J’ai fait tout pour orienter le pays vers le travail…“.

Mais le but du Parti communiste est avant tout politique et idéologique. Il veut conquérir la forteresse Renault. A la même époque, des adversaires du PCF, les délégués de la cellule Renault du Parti ouvrier internationaliste posent les enjeux révolutionnaires, version trotskiste, d’une poursuite de la lutte à Billancourt : “L’usine Renault est le type même de l’industrie clé : une défaite même partielle sur le front Renault, c’est le commencement de la défaite ouvrière dans le pays tout entier“. Le PCF partage bien évidemment cet objectif de conquête. Maurice Thorez vient en personne à Billancourt haranguer les militants de Renault. Il appelle à soutenir la République espagnole et l’Union soviétique “rempart de la paix”, fustige au passage les “deux cents famille et leurs agents, les mercenaires fascistes” sans oublier les “assassins trotskistes et zinoviévistes”, justifiant ainsi l’horreur des purges staliniennes. Les communistes de l’usine, qui ne sont que 120 en mai, comptent 6.000 adhérents en décembre et 7.200 en 1937. Fort de son nouveau pouvoir, le PCF organise un système de grèves perlées qui est en passe de désorganiser la production au moment où l’entreprise connaît de très graves difficultés financières dues notamment à l’application rigide des lois sociales. Situation d’autant plus délicate que le pays doit se mobiliser pour organiser la Défense nationale. Entre l’été 1936 et la grande confrontation de novembre 1938, les arrêts de travail sont quasiment incessants chez Renault, Billancourt devenant une arène politique où s’affrontent les extrêmes.

Dès juillet 1936, René de Peyrecave lance une contre-offensive pour contenir l’expansion du PCF au sein de l’entreprise. L’administrateur-délégué préconise ainsi de tenir des conférences, de créer des organisations, d’éditer des brochures, d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène, “en un mot d’enlever à la CGT les prétextes d’intervention“. “Le grand patronat doit également sortir de son inertie conservatrice ; il ne doit plus attendre qu’on lui impose des réformes qui porteraient alors l’empreinte de la pire démagogie“. C’est dire à quel point le Front populaire a joué un rôle de révélateur sur le plan social, en soulignant les défaillances du patronat. Le projet de Louis Renault, exempt de considérations politiques, est beaucoup moins offensif. “La confédération nationale du patronat français, écrit-il le 27 juin, devrait être… comme la CGT, au-dessus et au-dehors des divers organismes existants, son but et sa fonction devant être d’un ordre très différent. Cette confédération patronale entretiendrait des rapports constants et une collaboration de tous les instants avec l’organisation identique ouvrière sur le plan social et professionnel, et elle traiterait plus spécialement toutes les grandes questions d’ensemble avec la CGT et avec le gouvernement“.

Jacques Doriot en 1932, député communiste de la Seine, il quitte le PCF et fonde en 1936 le Parti Populaire Français (PPF) – Agence Mondiale © BNF

Contrairement à Jean-Pierre Peugeot ou Edouard Michelin, Louis Renaut n’a jamais financé ni soutenu d’aucune manière l’extrême droite, demeurant fidèle à sa politique de neutralité. Lorsqu’en 1937, le constructeur projette de créer un Comité d’études, de diffusion et de réalisations sociales, il précise dans le préambule: « Il est entendu qu’aucune question politique, de religion ou de parti ne devra être au programme ». Le patron de Billancourt fut d’ailleurs accusé par l’extrême droite de maintenir un foyer d’agitation révolutionnaire aux portes de Paris, accusation fondée sur le fait que l’industriel refusait obstinément de décentraliser ses usines. Le journal Candide prétendit même que Renault finançait le Front populaire et qu’on le voyait “ travailler sous la coupe de M. Jouhaux (secrétaire général de la CGT) et graisser la patte à Blum !” Quant à François Lehideux, les renseignements généraux prétendirent qu’il était proche des Croix de Feu du colonel de La Rocque. Il faut remarquer aussi qu’un certain nombre d’ouvriers des usines Renault étaient de droite et d’extrême droite. C’est aux obsèques d’un ajusteur de Billancourt, Jules Lecomte, mortellement blessé lors des manifestations du 6 février 1934, qu’assistèrent les deux grandes figures de l’Action Française, Léon Daudet et Charles Maurras, ainsi qu’une délégation ouvrière des usines Renault.

1938

Le Front populaire agonise, les haines s’exarcerbent. Les attentats de la Cagoule, les campagnes antisémites et de sordides querelles politiques jalonnent l’année de tous les dangers. Les syndicalistes s’entredéchirent entre tendances staliniennes, trotskistes, réformistes, tandis que les mouvements d’extrême droite s’organisent. L’impossible dialogue franco-français reflète, dans une moindre mesure, la dégradation rapide de la situation internationale : recul de l’armée républicaine espagnole, crise des Sudètes, Anschluss… La force, la peur et la violence l’emportent sur le droit. Louis Renault est écoeuré. Il écrit à son épouse en mars 1937 : “La vie est de plus en plus compliquée à l’usine. Elle est très difficile. Chaque jour, tout devient plus grave… Tout augmente, les hommes travaillent de moins en moins, ils parlent de plus en plus de politique. Notre temps est vraiment trop imbécile“. Le constructeur conserve toutefois une note d’optimisme. Au plan social, le strict respect de la convention collective et le recours aux commissions d’arbitrage devraient selon lui apaiser la situation.

Mais les usines ne peuvent échapper à la tourmente. Le 5 avril 1938, des ouvrier occupent les locaux de Caudron-Renault à l’instigation du Syndicat des Métaux. Le lendemain, la grève est générale, et l’agitation gagne progressivement Billancourt. Intransigeant, le syndicat dénonce la convention collective. Mais le mouvement est avant tout politique : aucune des résolutions votées par les grévistes n’a un quelconque rapport avec la grève : on se prononce pour l’embauche des chômeurs, contre les calomnies du comité des forges, pour l’ouverture de la frontière espagnole. La société Caudron-Renault, dont le déficit est chronique, a supporté 12 jours d’arrêt de travail, sans aucun résultat. Les communistes considèrent pourtant le mouvement comme “une grande victoire” remportée sur le patronat et ses alliés, “les provocateurs trotskistes“.

La situation s’envenime au cours des mois suivants. Le PCF prépare une grève générale afin de protester contre la politique extérieure de Daladier – c’est la période de Munich – et les décrets-lois qui augmentent la durée légale du travail dans les industries de guerre. Mais comment prôner la fermeté vis-à-vis de l’Allemagne sans donner aux entreprises les moyens de fournir l’effort nécessaire à la défense nationale ? Peu importe les contradictions. Il faut un prétexte pour déclencher le mouvement chez Renault. Il est vite trouvé. Le 24 novembre, la direction placarde un avis sur les murs de l’usine : conformément au décret-loi du 12 novembre, l’horaire de l’atelier 206 (maillons de char) sera dorénavant porté à quarante-huit heures hebdomadaire.Une dizaine de syndicalistes se répandent aussitôt dans l’usine et ordonnent l’arrêt du travail. Des piquets de grève sont organisés, et des barricades s’élèvent à des endroits “stratégiques” : 4000 ouvriers occupent l’usine sur un total de 35.000 personnes. Mais le gouvernement Daladier ne veut tolérer aucune occupation d’usine, de surcroît dans une période d’extrême tension internationale. Entre le 21 et le 24 novembre, la police a déjà fait évacuer onze entreprises de la région parisienne. Il n’y aura pas d’exception pour Billancourt. L’affrontement entre la police et les grévistes est particulièrement violent : jets de pierre et de boulons, coups de matraque, gaz lacrymogènes… L’usine une fois évacuée ressemble à un champ de bataille. C’est alors que François Lehideux aurait décidé de faire un lock-out contre l’avis de Charles Pomaret, ministre du Travail, mais aussi de Louis Renault. Il fit en sorte de ne pas reprendre les éléments communistes dont il avait la liste. “La fabrication était merveilleuse, le calme rendu partout“, affirma-t-il plus tard. “Le Parti communiste a été décapité à l’usine Renault en partie à ce moment-là“. En fait, la CGT obtiendra une confortable majorité aux élections professionnelles de décembre.

Tout ce que Louis Renault avait redouté s’est donc produit : les luttes politiques deviennent de plus en plus âpres tandis que l’incompréhension et la haine font office de dialogue social. Les extrémistes de droite ou de gauche, concentrés sur la dénonciation des trusts, portent une grande responsabilité dans la radicalisation des conflits. Par l’acharnement dont ils ont fait preuve jusqu’en 1938, par leur idéologie réductrice et la rigidité de leurs positions, ils ont voué à l’échec toute possibilité d’apaisement. Ils ne sont pas les seuls car certains républicains “modérés” ont exacerbé les passions en jouant habilement sur la diabolisation du grand patronat. Mais cette radicalisation du discours ne saurait occulter les responsabilités propres à Louis Renault. Avant 1936, l’industriel n’a pas su engager de dialogue avec Léon Jouhaux et les réformistes de la CGT.

Même s’il ne dirigeait aucune organisation patronale, il aurait pu prendre des initiatives car il jouissait d’une réelle influence au sein du monde industriel. Cet effacement est d’autant plus regrettable que Louis Renault avait défendu des projets d’avant-garde en 1918, notamment la généralisation des prélèvements sociaux. Par ailleurs, le patron de Billancourt, comme l’ensemble de ses collègues, n’a pas su anticiper les événements de 1936. Un plus grand engagement dans le domaine social aurait sans doute permis d’effectuer des réformes par étapes au lieu de les voir imposées, souvent brutalement, par les grèves et le gouvernement. Plusieurs facteurs expliquent le retard de la France en matière sociale : les difficultés financières héritées de la Grande Guerre, l’opposition des organisations patronales à l’intervention de l’Etat, la faiblesse du mouvement syndical avant 1936 et l’extrême politisation du débat tout au long de la période… Les réformes de structures étaient d’autant plus urgentes que le prolétariat connaissait une profonde mutation. L’exode rural, l’accélération des cadences et la déqualification augmentaient le déracinement et le sentiment d’exclusion dont souffraient un grand nombre d’ouvriers.

A ces motifs de divorce s’ajoutent les conséquences de la crise. Dans ce cadre, la marge de manoeuvre des grands constructeurs reste très limitée. Renault parvient toutefois à conserver des effectifs importants tout en maintenant des salaires convenables ainsi que des prix de vente relativement réduits. Ce n’est sans doute pas suffisant, mais c’est déjà beaucoup dans une France où sévissent le chômage et l’inflation. En 1937, alors que sa trésorerie est vide et que ses charges de main-d’oeuvre ont augmenté de plus de 50%, le patron de Billancourt envisage toujours l’avenir avec confiance. Loin de remettre en cause les lois sociales, il tente d’adapter ses moyens de production aux nouvelles données économiques : recrutement massif, mais aussi investissement pour améliorer l’hygiène, la sécurité, l’outillage et la formation professionnelle. L’esprit de revanche dont le constructeur aurait été animé vis-à-vis du Front populaire est un mythe créé par le Parti communiste dès la fin des années 1930 et surtout après la Libération. Cette reconstruction idéologique vient étayer fort à propos l’antienne de la “trahison des trusts” dont le parti fera un cheval de bataille pour expliquer le sabotage des lois sociales, la défaite et l’Occupation.

En 1938, le danger n’est pas intérieur, il vient de Berlin et des menaces croissantes que l’Allemagne nazie fait peser sur l’Europe et sur le monde. Profondément pacifique, Louis Renault estime qu’il peut contribuer à éviter une nouvelle guerre avec le Reich. Comme des millions de Français, il conserve un souvenir horrifié de la Grande Guerre : ce gigantesque gâchis humain et matériel ne doit plus se renouveler. La pensée de Louis Renault n’a alors rien de très original. En se fondant sur le précédent de 14-18, il reste convaincu que les rivalités économiques et le jeu des alliances sont les causes principales des conflits. Or, en tant qu’industriel, il pense pouvoir influer sur les premières, en dissipant la défiance et les “malentendus” qui séparent la France et l’Allemagne. Louis Renault est convaincu que des Etats-Unis d’Europe pourraient éviter une nouvelle déflagration. Les sentiments sont généreux et les propos candides. Le fait que, dans ses projets, l’industriel croit pouvoir associer pacifiquement l’Allemagne d’Hitler et l’Union soviétique de Staline montre à l’évidence que, s’il a l’esprit ouvert, il demeure très éloigné des réalités géostratégiques. Il faut rappeler cependant que, le 3 février 1935, la France et l’Angleterre soumettent tout aussi naïvement au chancelier du Reich un nouveau plan comportant “un pacte oriental de non-agression et d’assistance mutuelle” auquel participeraient la Pologne, les Etats baltes, l’URSS, la Tchécoslovaquie, la France et l’Allemagne. Surtout, comme tant d’autres, Louis Renault ne comprend pas l’extrême perversité de son interlocuteur, Adolf Hitler. Chose étonnante pour nous qui connaissons la suite des événements, le dictateur parvenait souvent à passer pour un défenseur de la paix (comme Staline qui allait pourtant agresser la Finlande, annexer les Etats baltes et dépecer la Pologne). Louis Renault défendit son projet d’alliance franco-germano-soviétique en mars 1936 : “Avec l’économie de l’Europe totale, tout est possible. On vous dit que la Russie ne peut être un exutoire pour les produits occidentaux, car elle n’a pas de besoin. On peut aider la Russie à s’organiser, faire des routes, organiser ses terres, etc. Pourquoi le refuserait-elle ?… La France, sans désarmer avant les autres, doit

essayer cette Fédération économique... “. Et le lendemain : “Il faut que la fédération économique des pays d’Europe soit faite en dehors de toute idée de nation ; dans un but purement humanitaire et social ; que tous les partis y adhèrent sans esprit de lutte, de passion politique ou religieuse…“. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, le mois suivant, avant même l’avènement du Front populaire, Caudron-Renault entamait un partenariat commercial, concernant du matériel civil et militaire, avec l’URSS de Staline.

Louis Renault a rencontré trois fois le dictateur allemand avant-guerre. La première rencontre, en 1935, à l’issue du salon automobile de Berlin, donne lieu à un entretien d’environ deux heures à la chancellerie du Reich. Après s’être présenté, Louis Renault déclare qu’il est un grand admirateur des progrès réalisés en Allemagne dans le domaine de l’automobile ainsi que des mesures prises pour faire baisser le chômage. Il souligne toutefois qu’il ne s’intéresse pas à la politique et que seul son travail le passionne. Hitler s’empresse de répondre à Louis Renault ce que ce dernier souhaite entendre, affirmant qu’il s’intéresse à l’automobile et à la motorisation des transports, et surtout qu’il est favorable à la réconciliation entre la France et l’Allemagne.

En janvier 1935, date de la rencontre Renault-Hitler, l’Allemagne n’a pas commencé à réarmer et la Rhénanie ne sera remilitarisée que l’année suivante. C’est pourquoi il est important de replacer les faits dans leur contexte. Voici, à titre de comparaison, ce que Maurice Thorez, dirigeant du PCF, déclarait devant les militants communistes des usines Renault, le 2 septembre 1936, c’est-à-dire un an et demi après la rencontre Renault-Hitler, et au moment même où le IIIème Reich réarmait : “Il faut s’entendre avec l’Italie… en dépit de la dictature fasciste” et “même avec l’Allemagne de Hitler” : “Je suis prêt moi-même à parler avec Hitler, si ce dernier offre enfin la garantie que ses paroles de paix ne sont pas destinées à voiler ses actes de guerre“. Le dirigeant communiste profita de l’occasion pour renouveler sa profession de foi pacifiste, soulignant qu’il était hors de question de suivre “Hitler sur le terrain où il veut engager l’Europe : la course aux armements et à la guerre“. Léon Blum déclarait quant à lui devant le Sénat, le 23 juin 1936 : “Le chancelier Hitler a eu plus d’une fois l’occasion d’exprimer son désir de parvenir à un accord avec la France. Nous n’avons pas l’intention de mettre en doute la parole d’un ancien soldat qui a connu pendant quatre ans la misère des tranchées“. Quelque temps auparavant, Charles Spinasse, alors député SFIO sortant de la Corrèze, écrivait : “Nous voulons que la France, qui n’a pas su donner à l’Allemagne républicaine l’égalité dans le désarmement, prenne l’initiative de proposer à l’Allemagne hitlérienne, au nom de la communauté internationale, la première convention de limitation et de contrôle des armements“. Telle n’était pas alors la position de Louis Renault qui rejetait un désarmement dont il craignait à juste titre le caractère unilatéral. Dès novembre 1935, il précisait : “Soyons forts, restons forts ; ne prêtons pas trop l’oreille aux conseils anglais de désarmement préalable“. Et le 3 avril 1936 : “En réalité, tous ces projets de limitation ne peuvent être que des trompe-l’oeil ou des ruses. ils seraient peut-être suivis par certains, plus honnêtes ou plus naïfs ; mais ils ne serviront qu’à endormir les peuples dans une fausse quiétude“.

Ci-dessus : Louis Renault et Adolf Hitler en 1935 et ci-dessous en février 1939 au salon automobile de Berlin © inconnu

Au cours de ses séjours en Allemagne, l’industriel fit en outre espionner les fabrications militaires du Reich, transmettant les informations recueillies aux services compétents de la Défense nationale. Le général Denain, ministre de l’Air, écrivit ainsi à Louis Renault, le 12 mars 1935 : « J’ai pris connaissance avec le plus vif intérêt des renseignements que vous m’avez transmis le 5 mars, à la suite de votre récent voyage à Berlin. Je les ai immédiatement communiqués à la direction des constructions aériennes et à l’état-major général pour exploitation… ». Louis Renault avait en effet profité de sa présence au Salon de Berlin pour envoyer une mission en Allemagne afin d’étudier, non seulement les constructions aéronautiques du Reich, mais aussi la fabrication d’obus. De même, en 1937, un collaborateur de Renault parvint à recueillir de multiples renseignements auprès du plus grand laboratoire de recherche aéronautique berlinois – malgré la surveillance étroite des services de Göring.

Les deux autres rencontres Renault-Hitler eurent lieu aux salons automobiles de Berlin de février 1938 et février 1939 : Hitler effectua une visite protocolaire du stand Renault pendant quelques minutes (un échange total de deux phrases et une photographie publiée dans la presse). Louis Renault vint au salon automobile de Berlin pour étudier la KDF de Ferdinand Porsche, la future Volkswagen, qui servit de modèle à la 4 CV, première voiture populaire de l’après-guerre dont le prototype fut étudié clandestinement pendant l’Occupation. Louis Renault s’était déjà inspiré de l’Opel Kadett pour créer la Juvaquatre. Or, dans le même temps, plusieurs ingénieurs de Billancourt réussirent à pénétrer dans l’usine Bayer de Leverkusen et obtinrent des informations sur la mise au point du caoutchouc synthétique. Enfin, trois jours seulement avant l’ouverture du salon de février 1939, Louis Renault envoya une nouvelle mission en Allemagne pour étudier la fabrication des rivets explosifs aux usines Heinkel de Rostock et les fabrications de l’usine Krupp d’Essen.

A cette date, beaucoup de Français sont convaincus que les récents accords de Munich éviteront un nouveau conflit mondial et nul n’ignore le « lâche soulagement » mêlé de honte exprimé par Léon Blum avant la signature des accords des 30 septembre et 1er octobre 1938. Industriels et responsables du gouvernement français, qui savent la paix très fragile, croient encore que l’intensification des échanges économiques avec l’ennemi d’hier peut empêcher une guerre. En mars 1939, Hervé Alphand, futur compagnon de route du général de Gaulle, dirige des négociations à Berlin “en vue d’accroître le volume des échanges et d’aboutir à un accord de tourisme” . L’avenant signé le 10 mars 1939 entre Alphand et Wiehl légalise les échanges franco-allemands dans le territoire des Sudètes. Cinq jours plus tard, la Tchécoslovaquie est rayée de la carte, les négociations rompues et Alphand quitte précipitamment Berlin.

La guerre est désormais inévitable. Dès le mois d’avril 1939, les constructeurs Louis Renault et Henry Potez prennent l’avion pour Londres en compagnie du ministre de l’Air, Guy La Chambre, et de plusieurs officiers de l’état-major afin de préparer la production militaire et l’unité de commandement aéronautique franco-britannique.

1939

Pacifiste convaincu, Louis Renault ne perd pas pour autant le sens des réalités et ne néglige pas les impératifs de la concurrence industrielle ni ceux de la défense nationale. Bien avant 1938 et les accords de Munich, il se mobilise une nouvelle fois pour conférer à la France les moyens de se défendre contre une éventuelle agression. Ses efforts seront passés sous silence lorsque certains politiciens et militaires voudront lui faire porter le poids de leur propre incompétence. Au cours des grands réglements de compte de 1940 et de 1944, il faudra désigner des boucs émissaires, de puissants symboles susceptibles d’incarner la déroute collective. Et les propos tendancieux d’une période troublée seront souvent repris, sans examen minutieux.

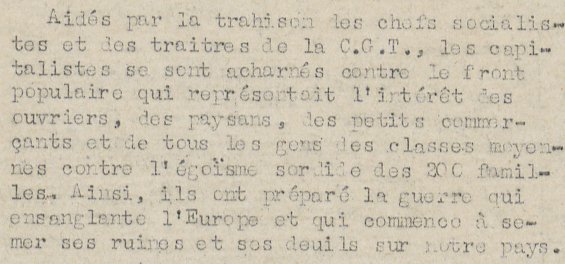

Louis Renault contribua largement au développement de l’aéronautique militaire. Il rencontra toutefois d’importantes difficultés : la plupart de ses initiatives étaient découragées par des commandes publiques effectuées en dents de scie, situation qui reflétait autant l’instabilité politique de la France que l’évolution rapide du contexte international. Un ministre fixait-il un programme ? Après quelques mois seulement, son successeur en déterminait un autre. Entre temps, des études coûteuses, des déplacements onéreux, des investissements lourds avaient été effectués en pure perte. L’incohérence des pouvoir publics était encore aggravée par les dissensions qui opposaient les différents services de l’administration civile et militaire. Enfin, le rôle de l’aviation dans le cadre de la défense nationale n’était pas clairement défini et suscitait de nombreuse divergences d’interprétation. Il faut attendre 1928 pour qu’un ministère de l’Air soit créé et 1933 pour que la France s’engage véritablement dans une politique de réarmement aérien. Pas moins de six ministères se succèdent alors jusqu’à la défaite. Citons seulement quelques exemples permettant d’illustrer ce vaste gâchis : la convention entre Renault et l’avionneur américain Glenn Martin pour la production de bombardiers B10, soutenu par le général Denain, ministre de l’Air, mais abandonné par son successeur, Marcel Déat ; le marché concernant l’avion de transport de troupes Caudron 570, résilié par Pierre Cot, après 1700 modifications réclamées et réalisées sur ce seul matériel ; l’immobilisation à la frontière pour des raisons politiques des avions destinés à l’Union soviétique ; le record de vitesse pure exigé par l’administration pour relever le défi de l’Allemagne, avant d’être à son tour abandonné malgré la mort du pilote d’essai Maurice Ducros, les millions dépensés par Renault et le chômage technique de ses ouvriers…

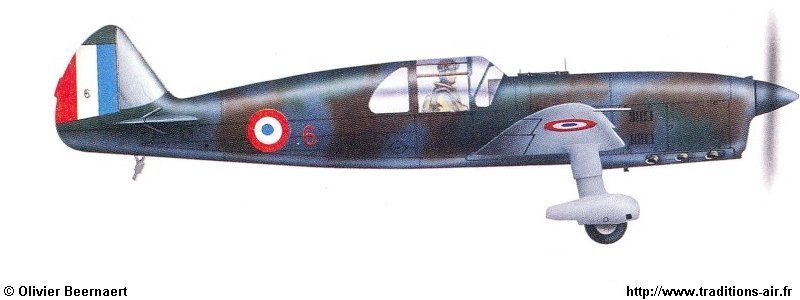

En octobre 1938, les dettes du ministère de l’Air auprès des sociétés Caudron et Renault s’élèvent à 38 millions. La machine de guerre Renault accomplit pourtant des prouesses. Les essais du nouveau prototype d’avion de chasse C 714 ont lieu dès le 7 juillet 1938. Pour seconder Delmotte, René de Peyrecave recrute le sergent Janin, un pilote chevronné de la 4ème escadrille de l’école d’Istres. Les directeurs Asselot et Peyrecave remuent ciel et terre pour accélérer les études de prototypes tout au long de l’année. Les essais sont poursuivis sans interruption, sept jours sur sept, sans tenir compte des vacances, tandis que les pilotes se tiennent prêts à décoller à tout moment. En juillet, le programme d’aviation est tenu par Renault, alors que le déficit en moteurs se creuse dangereusement pour l’ensemble des constructeurs.

Les difficultés rencontrées par Renault dans le secteur de l’aéronautique militaire – fluctuation des programmes, absence de commandes officielles, manque de main-d’oeuvre professionnelle et de machines-outils – sont sensiblement les mêmes en matière d’armement terrestre. Dès le début des années trente, l’entreprise fournit pourtant un effort substantiel dans ce domaine.

Des chars d’assaut aux transports de troupe en passant par les tracteurs blindés, Renault est susceptible d’offrir une large gamme de matériel militaire à l’Etat en vue de la mobilisation. Les usines de Billancourt consacrent environ 10% de leur production aux fabrications d’armement en temps de paix, le reste au secteur civil. A l’heure des hostilités, il faut que ce rapport soit inversé, et cela en l’espace de quelques semaines. Afin de réussir une telle prouesse, l’entreprise doit connaître à l’avance les exigences de l’Etat en matière d’armement. Dans l’ignorance du volume approximatif des commandes, elle ne peut pas déterminer ses besoins en effectifs et en matériel. Or, au début de la drôle de guerre, l’entreprise n’est titulaire que d’un seul avis de comande officiel daté de 1937 !

En mars 1938, Louis Renault attire l’attention du ministère sur le manque de préparation à une guerre éventuelle. L’ingénieur général Gavard est alors dépêché à Billancourt pour effectuer une inspection. Son rapport est accablant pour l’administration: malgré les différentes alertes de Renault, rien n’a été prévu pour les machines-outils, la fabrication des mécanismes de chars B1 bis (l’un des meilleurs matériels de l’époque) et surtout pour les affectations de main-d’oeuvre, l’entreprise ayant prévu un déficit de 16.300 personnes à la mobilisation, ce qui devait en effet se produire en septembre 1939 ! L’ingénieur Verbigier de Saint-Paul confirme ces carences graves sans qu’aucun remède n’y soit apporté. Les différents cris d’alarmes lancés par la direction de Renault à Edouard Daladier et à ses services restent d’ailleurs sans réponses.

Et la catastrophe annoncée se produit : Renault perd 50% de son personnel à la mobilisation alors que le volume des commandes de l’Etat a triplé ! Suivant le ministre du Travail, Charles Pomaret, il manque 700.000 personnes dans les usines de guerre. Et d’après Raoul Dautry, qui vient d’être nommé ministre de l’Armement, la production ne pourra vraiment démarrer qu’à l’automne 1940 ! Aussitôt, comme par hasard, des rumeurs émanant de l’administration, dont la gestion ubuesque risque d’être gravement mise en cause, évoquent la mauvaise volonté de Renault pour servir la défense nationale. De manière très théâtrale, Raoul Dautry vient sermoner le grand patron à Billancourt, flanqué de François Lehideux, qui a été détaché de son régiment pour contrôler l’usine avec un ancien directeur de Skoda. Or Raoul Dautry sait pertinemment que la rupture des cadences de chars B1 bis n’est pas due à la mauvaise volonté de Renault, mais au fait que l’entreprise n’a plus les effectifs indispensables à sa production et que ses sous-traitants, tels Neder, Imphy et Delaunay-Belleville, sont incapables de lui fournir les pièces nécessaires. Surtout Dautry ne veut pas porter la responsabilité de l’impréparation des services de la Défense nationale. En novembre, le ministre de l’Armement estime urgent de commander des camions à l’Italie fasciste et de fournir des chars Renault aux Polonais (presque deux mois après la chute de Varsovie !), mais aussi aux Yougoslaves, aux Roumains et même aux Turcs ! Quant à François Lehideux, il profite du contexte pour alimenter les rumeurs dirigées contre son oncle par alliance et servir ainsi ses ambitions personnelles. Il affirme avoir reçu des lettres de collaborateurs mécontents, lettres que personne n’a jamais lues et que le futur ministre de Vichy n’a jamais pu produire.

Profondément blessé par ces attaques, Louis Renault écrit à Daladier :”Je ne saurais… laisser porter une atteinte de ce genre à la réputation de mes usines, ni au travail ni aux efforts de mes collaborateurs. Rien ne doit être fait qui risque de priver nos usines des ressources en hommes et en matériel dont elles ont besoin … Ce serait priver la Défense nationale d’un concours important que je suis tout à fait décidé à lui fournir sans réserve. Ce que j’ai fait pendant la guerre de 1914 en est le meilleur garant“. Mais en décembre, la rumeur n’a pas désenflé : “La défense nationale, je m’en f…, ce que je veux… ce sont des voitures qui paient“, aurait dit le patron à certains de ses ouvriers suivant une note de police. Au même moment, une mission de contrôle parlementaire ainsi qu’un rapport du contrôleur de l’armée lavent Louis Renault des accusations portées contre lui. Mais c’est de la rumeur dont se souviendra opportunément le gouvernement provisoire en 1945, pas des rapports officiels du Parlement et des services de la Défense nationale.

Quelques semaines plus tôt, le parti communiste, qui dénonce la guerre des riches et soutient le pacte germano-soviétique, est dissous par le gouvernement d’Edouard Daladier.

Renault préfère travailler plutôt que de perdre son temps en polémiques. Le 24 janvier 1940, il s’occupe personnellement de la production des mines et des chenillettes d’infanterie. Le 25 février, il envoie une note à Raoul Dautry “sur la main-d’oeuvre indispensable pour la fabrication des machines-outils“. Le ministre griffonne à la hâte à l’attention de ses services : “Demande Renault. C’est très sérieux“. Le jour même, l’industriel expédie deux dossiers sur les chars R35 et de nouveaux types de camions. Dautry écrit sans perdre un instant : “Très urgent. Mettez cela debout avec l’état-major de l’armée d’ici mardi. Et apportez l’affaire mardi soir“. Le 18 avril, le constructeur ordonne à ses collaborateurs de soumettre deux nouveaux projets de blindés aux autorités militaires (chars de 16 et 20 tonnes). Le 5 mars encore, Louis Renault vient remettre au ministre une note concernant des ingénieurs réclamés en affectation spéciale. Dautry rajoute : “M’a été remis par M. Renault. Essayons.” S’appuyant sur les appels incessants de l’industriel, le ministre conclut le 25 mai : “Il y a matière pour un exposé dramatique et précis des besoins de main-d’oeuvre, en particulier des spécialistes“. Même constat effectué le 1er juin par Charles Rochette, contrôleur des usines Renault, qui met en cause l’insuffisance des crédits et les troubles sociaux intervenus depuis cinq ans. Deux jours plus tard, les usines Renault sont citées à l’ordre de l’Armement pour l’excellence de l’effort réalisé en faveur de la mobilisation industrielle.

Louis Renault sortant de la Maison Blanche – juin 1940 © Haris & Ewing/Library of Congress – Washington DC

Mais à cette date, Louis Renault, infatigable, est déjà parti pour les Etats-Unis, chargé d’une mission officielle par le gouvernement de Paul Reynaud. Alors que la situation devient critique sur le plan militaire, l’industriel doit exposer “aux Industriels américains la technique française de la fabrication des chars“, et attirer “l’attention des Industriels américains sur la nécessité d’obtenir très rapidement les premières séries“… Une véritable course contre la montre s’est engagée. “Ce qui se passe aujourd’hui en Europe dépasse les limites de ce continent ; c’est le monde entier qui, demain, sera menacé si nous n’arrivons pas à terrasser l’agresseur“, écrit Louis Renault au président Franklin D. Roosevelt. L’industriel, âgé de 62 ans, engage alors un marathon : le 5 juin, accompagné de sa femme, il atterrit à New-York où il rejoint son fils, Jean-Louis, et son collaborateur Guillelmon. Dès le lendemain, il s’envole pour Washington où il rencontre l’ambassadeur de France, le secrétaire au Trésor, Henry Morgenthau, ainsi que plusieurs responsables de la mission d’achat aux Etats-Unis. Louis Renault fait observer à Henry Morgenthau “qu’une production rapide serait nécessaire afin d’arrêter le flot de sang français qui se répand sur le pays“.Puis il s’entretient avec le colonel Burns et le général Harris de l’Ordinance Department. Louis Renault aborde immédiatement le vif du sujet : Il “décrit les gammes de chars employés en France et explique qu’il faut faire vite“. Mais ses interlocuteurs louvoient et, le soir même, la VIIème division Panzer de Rommel se trouve à 35 kilomètres de Rouen. Les entretiens se poursuivent pourtant les jours suivants à un rythme soutenu avec des responsables de la mission interalliée. Le 11 juin, de retour à Washnington, Louis Renault rencontre des industriels américains puis le président des Etats-Unis à la Maison Blanche.Le constructeur expose les grandes lignes de cette entrevue dans une lettre adressée à René de Peyrecave : “L’audience m’a permis de lui faire comprendre l’urgence des fabrications, de lui indiquer que nous avions travaillé deux et trois équipes, vingt-quatre heures par jour sans repos, que la main d’oeuvre a fait le maximum pour répondre aux besoins du pays. Je lui ai indiqué le courage de nos soldats au front ; que nous avions perdu des hommes et du matériel en Belgique ; que toute notre industrie du Nord (charbon, minerai, usines) était entre les mains de l’ennemi. Notre défense dépend de la rapidité avec laquelle les Américains viendront à notre aide. Il a compris tout cela, disant qu’il était parfaitement d’accord et ferai tout ce qui est en son pouvoir. Je lui ai dit qu’un tank aujourd’hui vaut mieux que dix demain…“. Mais il est trop tard, le 13 juin, le personnel des usines Renault évacue Billancourt sur ordre du général de la place de Paris. Louis Renault écrit le même jour à René de Peyrecave : “Depuis quelques jours nous ne recevons plus vos télégrammes. Nous avons beau parcourir les divers journaux d’Amérique, écouter les radios venant d’Europe, nous ne pouvons que vivre des moments d’anxiété affreuse dans l’ignorance totale de ce qui se passe. Contraste affreux car ce pays continue à vivre dans une activité immense ; son luxe, son argent nous font mal. Je sens bien le courage que vous avez, vous et tous mes collaborateurs, pour arriver à garder un moral splendide dans ce chaos“.

Lire la 4ème partie de la Biographie de Louis Renault

Derière mise à jour : 22 février 2012

![Les ouvriers en grève aux Usines Renault : [photographie de presse] / Agence Meurisse - 1936 © BNF](http://louisrenault.com/wp-content/uploads/2015/12/ouvriers_greves_1.jpg)

![Les ouvriers de l'Usine Renault en grève, sont massés sur le pont Seguin : [photographie de presse] / Agence Meurisse - 1936 © BNF](http://louisrenault.com/wp-content/uploads/2015/12/ouvriers_greves_2.jpg)

![Les ouvriers de l'Usine Renault en grève, sont massés sur le pont Seguin : [photographie de presse] / Agence Meurisse- 1936 © BNF](http://louisrenault.com/wp-content/uploads/2015/12/ouvriers_greves_3.jpg)