Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….

Lire la suite sur le site de Libération

Accusée d’avoir collaboré avec le régime nazi, l’entreprise de Louis Renault devient propriété de l’Etat en 1945….

Lire la suite sur le site de Libération

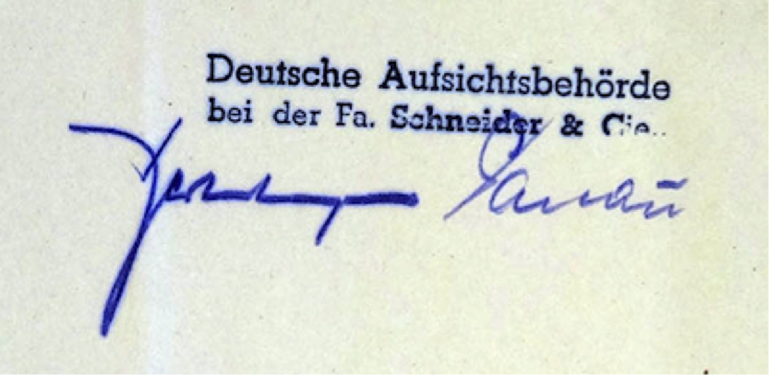

Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, avec Jacky Ehrhardt pour la traduction des sources allemandes, “Schneider : de l’exode à la collaboration (été 1940)”, louisrenault.com, 28 novembre 2020. Dernière mise à jour 7 septembre 2021.

Schneider était non seulement l’un des plus imposants groupes industriels français, mais également l’un des plus anciens et des plus prestigieux. Entreprise de réputation mondiale bénéficiant d’une concentration verticale et horizontale assez développée, la société et ses filiales disposaient également d’un savoir-faire et d’une expérience éprouvés dans la fabrication de très nombreux types de matériels militaires, de l’obus au sous-marin en passant par les engins blindés. Même s’il n’était pas un ancien combattant de la Grande Guerre, aucun officier supérieur allemand ne pouvait ignorer que l’entreprise avait conçu et livré l’un des premiers chars d’assaut en 1915-1916, à peu près au même moment que le Mark I britannique, et quelques mois avant le Renault FT-17 ; tous savaient qu’elle avait joué un rôle de premier plan dans l’équipement de la Marine et des chemins de fer français. Avec ses filiales, Schneider était capable de construire des centrales hydrauliques et thermiques complètes mais aussi différents types de moyens de transport (locomotives, navires, engins de traction et de halage) sans oublier les ouvrages d’art édifiés par sa division de Travaux public (DTP). La société, qui possédait des mines de fer et de charbon, jouissait d’une autonomie relative pour ses approvisionnements en matières premières – un atout non négligeable en temps de guerre, d’autant plus que la pénurie de charbon allait très rapidement constituer un handicap majeur pour l’Allemagne dans sa gestion de l’Europe occupée[1]. Enfin, les ingénieurs allemands connaissaient le procédé industriel et, pour l’essentiel, la nature des productions des sociétés du groupe dont ils allaient prendre le contrôle.

Schneider était non seulement l’un des plus imposants groupes industriels français, mais également l’un des plus anciens et des plus prestigieux. Entreprise de réputation mondiale bénéficiant d’une concentration verticale et horizontale assez développée, la société et ses filiales disposaient également d’un savoir-faire et d’une expérience éprouvés dans la fabrication de très nombreux types de matériels militaires, de l’obus au sous-marin en passant par les engins blindés. Même s’il n’était pas un ancien combattant de la Grande Guerre, aucun officier supérieur allemand ne pouvait ignorer que l’entreprise avait conçu et livré l’un des premiers chars d’assaut en 1915-1916, à peu près au même moment que le Mark I britannique, et quelques mois avant le Renault FT-17 ; tous savaient qu’elle avait joué un rôle de premier plan dans l’équipement de la Marine et des chemins de fer français. Avec ses filiales, Schneider était capable de construire des centrales hydrauliques et thermiques complètes mais aussi différents types de moyens de transport (locomotives, navires, engins de traction et de halage) sans oublier les ouvrages d’art édifiés par sa division de Travaux public (DTP). La société, qui possédait des mines de fer et de charbon, jouissait d’une autonomie relative pour ses approvisionnements en matières premières – un atout non négligeable en temps de guerre, d’autant plus que la pénurie de charbon allait très rapidement constituer un handicap majeur pour l’Allemagne dans sa gestion de l’Europe occupée[1]. Enfin, les ingénieurs allemands connaissaient le procédé industriel et, pour l’essentiel, la nature des productions des sociétés du groupe dont ils allaient prendre le contrôle.

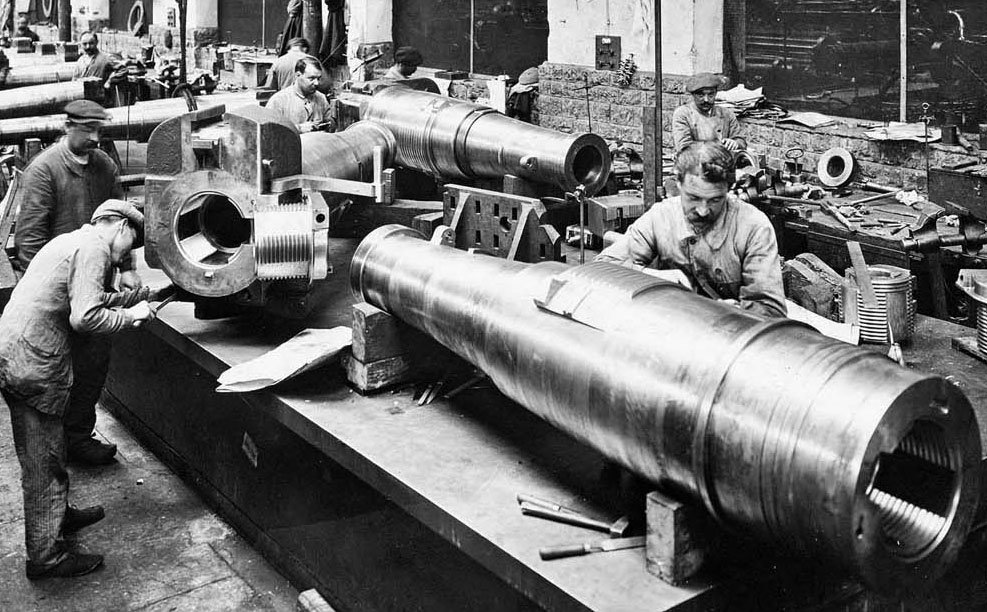

Établissements Schneider, usine du Creusot, 1916 – Montage des mortiers de 220 © Ministère de la Culture – Médiathèque Architecture et patrimoine, diffusion RMN

Tout contribuait donc à faire de Schneider l’une des cibles privilégiées du pouvoir nazi, dès l’invasion de la France et le début de l’occupation allemande. Dans l’exposé des motifs de son ordonnance de non-lieu du 16 juin 1949, le commissaire du gouvernement sut parfaitement résumer cette particularité : « En envahissant le pays, les Allemands devaient trouver divers établissements constitués par Schneider, un ensemble industriel de la plus haute importance dont l’activité, déjà orientée vers les fabrications de guerre, ne pouvait qu’attirer leur convoitise. Dans le but de faire passer les plus importantes des usines sous leur contrôle matériel, ils exigèrent que la ligne de démarcation des deux zones soit tracée de façon à englober Le Creusot dans celle de l’occupation. Ce fait indique déjà quelles allaient être les exigences de l’ennemi[2]. »

Schneider était un groupe gigantesque aux multiples ramifications. Même sur une très courte période comme l’été 1940, il est impossible d’en retracer l’histoire de manière exhaustive. Nous nous bornerons donc à évoquer la société mère, Schneider et Cie, ainsi que trois de ses principales filiales ou société parentes : la Société d’outillage, de mécanique et d’usinage d’artillerie (SOMUA), la Société d’optique et de mécanique de haute précision (SOM) et enfin la Société Le Matériel électrique SW (SW).

Le Matériel électrique SW – Négatif sur verre © Bibliothèque municipale de Lyon – Coll. Jules Sylvestre

Quelles furent les modalités de la reprise de cet ensemble industriel, la pression exercée par les autorités d’occupation, les attentes précises de ces dernières, la nature des premières commandes passées par l’occupant, l’attitude des dirigeants de Schneider à cet égard, mais aussi celle du gouvernement français, replié à Bordeaux puis installé à Vichy ? Enfin, quelle conclusion peut-on tirer de cette première phase de l’Occupation qui débute avec la débâcle de juin 1940 et s’achève au cours des premières semaines de septembre ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous disposons de sources abondantes contenues dans trois fonds principaux. Parmi les plus importants figurent ceux des Archives nationales, plus précisément les dossiers d’instruction de la cour de justice de l’ancien département de la Seine. En effet, les quatre sociétés étudiées dans cet article furent poursuivies à la Libération pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État, comme la quasi-totalité des grandes entreprises métallurgiques françaises. Le chercheur dispose en outre du fonds imposant des archives de l’entreprise, dont la majeure partie a été réunie au Creusot par l’Académie François Bourdon. Enfin, les archives militaires allemandes complètent les fonds précédents et fournissent des indications que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs[3].

Pour tenter de répondre à ces questions, nous disposons de sources abondantes contenues dans trois fonds principaux. Parmi les plus importants figurent ceux des Archives nationales, plus précisément les dossiers d’instruction de la cour de justice de l’ancien département de la Seine. En effet, les quatre sociétés étudiées dans cet article furent poursuivies à la Libération pour atteinte à la sûreté extérieure de l’État, comme la quasi-totalité des grandes entreprises métallurgiques françaises. Le chercheur dispose en outre du fonds imposant des archives de l’entreprise, dont la majeure partie a été réunie au Creusot par l’Académie François Bourdon. Enfin, les archives militaires allemandes complètent les fonds précédents et fournissent des indications que nous n’avons trouvées nulle part ailleurs[3].

La bibliographie se révèle d’un bien moindre secours. Les périodes ultérieures ont été étudiées à travers certains thèmes précis tels que les Travaux publics, les réquisitions de main-d’œuvre, le bombardement de 1942 ou la résistance d’Henri Stroh, directeur du Creusot[4]. Mais la phase initiale de l’Occupation demeure très mal connue[5].

Pour comprendre les enjeux de cette période, il nous a paru indispensable de sortir du cadre chronologique strict que nous nous étions fixé – c’est-à-dire l’été 1940 – afin de résumer les 104 premières années de l’histoire du groupe Schneider (1836-1940), puis de présenter, de manière sommaire, ses dirigeants, ses installations et son organisation.

L’origine d’établissements industriels au Creusot remonte au XVIème siècle, époque où commença l’exploration des gisements aux affleurements houillers, mais l’aventure débuta réellement en 1781, lorsque François-Ignace Wendel, seigneur d’Hayange, et William Wilkinson, qui cherchaient alors un site de production pour alimenter les forges royales d’Indret, arrêtèrent leur choix sur Montcenis[6]. Wilkinson y trouva un charbon donnant un coke d’excellente qualité et du fer à proximité, espérant pouvoir produire de la fonte « à la manière anglaise » pour le service de la Marine. En 1782 fut ainsi créée, sous le patronage de Louis XVI et sur les plans de l’ingénieur et architecte Pierre Toufaire, la « Fonderie royale de Montcenis » ; quatre hauts-fourneaux y furent élevés, de nouveaux puits à houille creusés et la première coulée eut lieu le 11 décembre 1785.

Deux ans plus tard, « La Manufacture de Cristaux et émaux de la Reine » du domaine royal de Saint-Cloud, à Sèvres, fut transférée au Creusot (l’actuel bâtiment du Château de la Verrerie) où elle fonctionna jusqu’en 1832[7]. Réquisitionnée par le Comité de salut public, la fonderie produisit des canons de fonte de qualité médiocre et surtout des projectiles pour les armées révolutionnaires et impériales. Mais la paix de 1815 interrompit son activité. En 1836, les usines furent achetées par une société en commandite par actions au capital de 4 millions créée sous la raison sociale « Schneider frères et Cie » et dont les gérants étaient Eugène et Adolphe Schneider[8].

Les frères Schneider arrivèrent au Creusot au moment où l’application de la vapeur aux chemins de fer et à la navigation allait donner une formidable impulsion à l’industrie métallurgique. Dès 1839, ils créèrent les Chantiers de Chalon à Chalon-sur-Saône pour développer les constructions navales, profitant de la situation du site au point de vue des communications terrestres, ferroviaires et fluviales[9]. Deux ans plus tard, un ingénieur du Creusot, François Bourdon, inventait le marteau-pilon à vapeur qui allait permettre la fabrication de grosses pièces de forge en fer puis en acier[10]. La société, qui fournissait revêtements de ponts métalliques et machines à vapeur pour bateau, devint l’un des premiers constructeurs de locomotives en France, tout en investissant progressivement les marchés européen et mondial[11].

Dès lors, les installations et le potentiel industriel de l’entreprise ne cessèrent de se  développer : achat des concessions houillères de Decize et Montchanin (1869), conversion de la fabrication à la production d’acier, suivant les procédés Bessemer et Martin (1867-1873)[12], installation d’un marteau-pilon de 100 tonnes (1875) et d’un premier convertisseur Thomas permettant la déphosphoration de la fonte, elle-même obtenue dans un haut fourneau à partir de minerai phosphoreux. Le dernier quart du siècle fut marqué par la fin des commandes de rails et la réorientation progressive vers les fabrications d’armement, notamment grâce à la production du célèbre canon de 75 : création d’ateliers d’artillerie au Creusot (1880 et 1885), achat d’ateliers au Havre appartenant à la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée, du polygone du Hoc et de son champ de tir (1897), puis création d’un atelier à Harfleur (1905). Parallèlement, l’entreprise, qui équipait les navires des marines françaises et étrangères en plaques de blindage, participa à la création des Chantiers et ateliers de la Gironde (1882). La branche Travaux public fut organisée au sein d’un service dédié (1895) puis d’une direction (1906)[13]. Le tournant du siècle fut aussi celui de l’application à la métallurgie et à la mécanique d’une invention relativement récente : l’électricité. Les premiers ateliers de constructions électriques datent de 1898 et l’usine de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, de 1903. A partir de 1908-1909, les installations de tests et de fabrication de matériel d’armement gagnèrent le Sud-Est avec la construction sur la presqu’île de Saint-Mandrier, en rade de Toulon, d’une batterie d’essai, la « batterie des Maures », qui était alors alimentée par les torpilles fabriquées dans l’usine d’Harfleur en Seine-Inférieure. Le dispositif fut complété en 1912 par l’édification d’une base de lancement de torpilles à La Londe-les-Maures dans le Var, à une quarantaine de kilomètres de distance.

développer : achat des concessions houillères de Decize et Montchanin (1869), conversion de la fabrication à la production d’acier, suivant les procédés Bessemer et Martin (1867-1873)[12], installation d’un marteau-pilon de 100 tonnes (1875) et d’un premier convertisseur Thomas permettant la déphosphoration de la fonte, elle-même obtenue dans un haut fourneau à partir de minerai phosphoreux. Le dernier quart du siècle fut marqué par la fin des commandes de rails et la réorientation progressive vers les fabrications d’armement, notamment grâce à la production du célèbre canon de 75 : création d’ateliers d’artillerie au Creusot (1880 et 1885), achat d’ateliers au Havre appartenant à la Société des Forges et chantiers de la Méditerranée, du polygone du Hoc et de son champ de tir (1897), puis création d’un atelier à Harfleur (1905). Parallèlement, l’entreprise, qui équipait les navires des marines françaises et étrangères en plaques de blindage, participa à la création des Chantiers et ateliers de la Gironde (1882). La branche Travaux public fut organisée au sein d’un service dédié (1895) puis d’une direction (1906)[13]. Le tournant du siècle fut aussi celui de l’application à la métallurgie et à la mécanique d’une invention relativement récente : l’électricité. Les premiers ateliers de constructions électriques datent de 1898 et l’usine de Champagne-sur-Seine, en Seine-et-Marne, de 1903. A partir de 1908-1909, les installations de tests et de fabrication de matériel d’armement gagnèrent le Sud-Est avec la construction sur la presqu’île de Saint-Mandrier, en rade de Toulon, d’une batterie d’essai, la « batterie des Maures », qui était alors alimentée par les torpilles fabriquées dans l’usine d’Harfleur en Seine-Inférieure. Le dispositif fut complété en 1912 par l’édification d’une base de lancement de torpilles à La Londe-les-Maures dans le Var, à une quarantaine de kilomètres de distance.

Schneider et Cie, Chantiers de Chalon-sur-Saône : “Marine ottomane : quatre contre-torpilleurs d’escadre – lancement d’un contre-torpilleur”, In : Schneider et Cie, Chantiers de Chalon-sur-Saône, “Constructions navales”, [ca 1911] (planche 19) cote 3041 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

Ce succès était dû aux qualités des Schneider – mélange de prudence, de faculté d’adaptation et d’un sens remarquable de l’organisation –, mais aussi au talent des ingénieurs dont ils avaient su s’entourer et au travail des milliers d’ouvriers qui s’étaient succédé dans leurs usines. A cette époque, la vie au Creusot était dure comme d’ailleurs dans tous les grands centres industriels. Avant 1910, il n’y avait pas d’électricité dans les ateliers et la pollution atmosphérique régnait au milieu de la Plaine des Riaux, cuvette naturelle qui abritait une grande densité d’installations – puits de mine, cokeries, hauts fourneaux, aciéries, fonderie, chaudronnerie, ateliers de constructions… Il fallut attendre les années 1940 pour que cesse le fonctionnement des hauts-fourneaux et des fours à coke avec leurs rejets de poussières et de fumées toxiques[14].

Le Creusot : vue d’ensemble – Détail de la partie droite du tableau : la plaine des Riaux, Photogravure d’après le tableau exécuté par André Gambey pour l’Exposition universelle de Vienne en 1873 : intitulé “Vue pittoresque” dans le catalogue des objets exposés par Schneider et Cie – Paris, imp. Goupil et Cie, cote 2572-5 Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

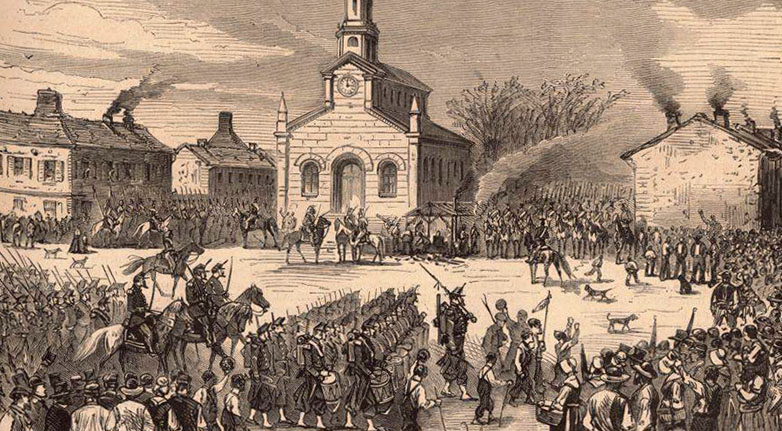

Une du Monde Illustré, 29 janvier 1870, montrant les troupes de Napoléon III envoyées au Creusot afin d’intimider les ouvriers en grève © Gallica-BNF

Le Creusot : Ecoles Schneider – groupe spécial, le 27 mars 1908″ : au premier rang, Henri-Paul (à gauche) et Jean (à droite) Schneider ; un prêtre ; debout derrière, vraisemblablement l’équipe dirigeante et enseignante des écoles, cote 3997-4 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

Sur le plan social, l’ouvrier évoluait dans un univers de dureté, de surveillance et de contrainte, « tempéré par un paternalisme intelligent et habile », nuance Marcel Massard. « Les Schneider ont été les auteurs de réalisations hardies et précoces, à une époque où de telles actions étaient pratiquement inconnues en France : caisses de secours en cas de maladie ou d’accident, hôpitaux, soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, caisses de retraite. Le tout, il est vrai, financé par des retenues substantielles sur les salaires des employés[15]. » Les écoles Schneider délivraient une solide formation technique et professionnelle, ainsi que des règles morales, à la fois simples et rigides. Entre 1885 et 1900, les enseignants de Schneider contribuèrent à faire admettre 76 élèves à l’École des Arts et métiers d’Aix[16]. En 1914, les écoles de l’entreprise instruisirent 1 250 élèves. Lors d’une conférence organisée par le Musée social en mai 1926, Frédéric Bidaut, architecte départemental de Saône-et-Loire, affirma que le taux de mortalité infantile était de 5,4 % au Creusot contre 12 % en moyenne au niveau national, grâce à l’ensemble des mesures sociales mises en place par l’entreprise[17].

Pendant le premier conflit mondial, Schneider joua un rôle industriel de premier plan, malgré des débuts hésitants[18]. Dès avant la guerre, la société prit des participations dans diverses entreprises comme la Société d’optique et mécanique de haute-précision (SOM), la Société d’outillage mécanique et usinage d’artillerie (SOMUA)[19], mais aussi dans plusieurs sociétés d’armement russes (1912-1914)[20]. C’est dans l’une d’elles, l’usine Poutilov de Petrograd, qu’éclata la grève de février 1917[21].

L’entreprise française créa aussi de nouvelles installations : usine à Bordeaux pour l’étirage des métaux et la fabrication des douilles, installation au Breuil d’une tôlerie-fonderie et aciérie Martin, nouveaux ateliers à Harfleur, cokerie à Montchanin… En 1916, Schneider poursuivit partiellement l’ambitieux projet qu’avait élaboré dès 1910 le magnat allemand de l’acier, Fritz Thyssen, en participant à la création de la Société normande de métallurgie[22]…

Quelques chiffres permettent de mesurer l’ampleur de la production de guerre. Pendant le conflit, les usines du Creusot et du Breuil produisirent l’équivalent de 5 713 600 obus explosifs de 75, 4 055 440 shrapnels du même calibre, 1 175 571 obus de 155 et 4 806 000 obus de 120. Il faut ajouter à cela le chiffre colossal de 7 000 pièces d’artillerie fabriquées et les 1 600 canons dont l’entreprise assura la réfection ou le retubage[23]. La production des 400 chars commandés pendant la guerre fut réalisée en partenariat avec la SOMUA qui fabriqua la majorité des blindages. Entre 1908 et 1920, Schneider réalisa 23 sous-marins (19 à Chalon, 2 à Bordeaux, 1 aux Chantiers de la Loire, 1 aux Chantiers de la Gironde)[24].

Établissements Schneider, usine du Creusot, 1916 – Presses et pilons © Ministère de la Culture – Médiathèque d’architecture et du patrimoine – diffusion RMN

Eugène II Schneider, portrait réalisé lors des grèves de 1899-1901, cote 1927-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

L’entreprise, dont le gérant était député à la Chambre et gouvernait l’ensemble de la vie locale[25], pouvait donner le sentiment de constituer une État dans l’État ou, pour reprendre le mot d’un militant socialiste, une sorte de « dictature féodale » moderne. Alimentant la légende noire du maître de forges, l’écrivain, poète et instituteur Georges Riguet, écrivit en 1933 à propos du Creusot, « bastion du capitalisme » :

« La ville, grise, encombrée d’ateliers, se tasse au pied d’un hémicycle de coteaux trapus. Des nuées sombres s’appesantissent sur elle. Tableau symbolique d’une cité opprimée, étouffée, quasi ensevelie. Dix mille ouvriers travaillent là, brimés, asservis par le plus cynique des patronats. Dieu ici n’est point une fonction. Il existe. Sa toute puissance éclate partout, se révèle aux yeux du plus incrédule ! Les usines sont à lui, les maisons sont à lui, les âmes sont à lui !… Ce garçonnet qui passe, coiffé d’une casquette pareille à un képi, vêtu du liturgique blouseron à carreaux bleus, c’est un soldat du Seigneur, un futur desservant du culte… La plaque de cuivre de son ceinturon porte le S., sceau du Tout-Puissant, avec les deux petits canons entrecroisés… Et il y a la moitié des enfants du Creusot qui sont harnachés du même hiératique ceinturon. Ce monument devant lequel vous vous attardez est à l’effigie du Seigneur… (…) Ce château, ce parc, ces bancs, ces écoles, ces cités ouvrières, ces terrains de jeux, ces champs, ces jardins, ces étangs, ces routes, tout cela est l’apanage, l’héritage, le fief, du Seigneur du Creusot, le signe temporel de sa magnificence et de sa richesse.

« Dieu ici se nomme Schneider, et malheur à qui l’ose défier ![26] »

Après la Grande guerre, Schneider se reconvertit en partie sa production vers des fabrications civiles et poursuivit ses prises de participations et acquisitions en France, avec la concession de mines de fer de Droitaumont dans le bassin de Briey en Meurthe-et-Moselle, la Société de l’énergie électrique Rhône et Jura, la société métallurgique de Knutange en Moselle désannexée, mais aussi à l’étranger avec les charbonnages de la Campine belge, les aciéries luxembourgeoises de Burbach-Eich Dudelange (ARBED) et la création de la Société métallurgique des Terres rouges (1919)[27]. Schneider profita de la défaite de l’Allemagne et de la chute de l’empire austro-hongrois pour essaimer en Europe orientale et centrale grâce à un outil privilégié : l’Union européenne industrielle et financière (UEIF) créée en 1920[28] avec la Banque de l’union parisienne (BUP) dont Eugène Schneider était administrateur[29]. L’UEIF écrit Claude Beaud, « s’est efforcée de tisser à travers l’Europe centrale un véritable réseau en toile d’araignée. » :

Société métallurgique de Knutange – Coulée du laitier dans les poches – Hauts-Fourneaux de l’usine du Haut © F. Mésière

« Les deux plus beaux fleurons sont les dépendances tchèques : les Ets Skoda et leurs nombreuses filiales, les Ets Réunis de Constructions mécaniques absorbés par Skoda en 1922, représentent avec Berg und Hütten un ensemble d’éléments complémentaires (mines, métallurgie et constructions mécaniques très diverses), comparable à celui de la Société Schneider en France (…)[30] »

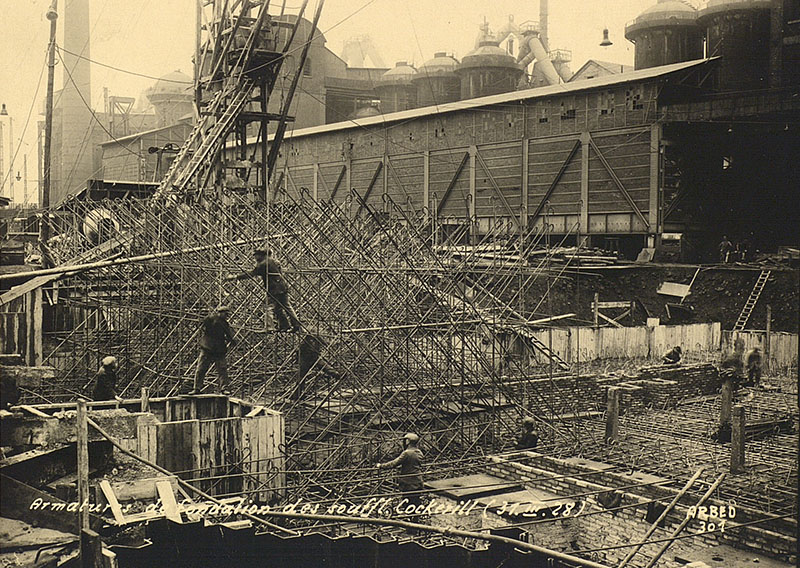

Armature de fondation des armatures de soufflantes Cockerill de l’usine de Dudelange © Archives Nationales de Luxembourg

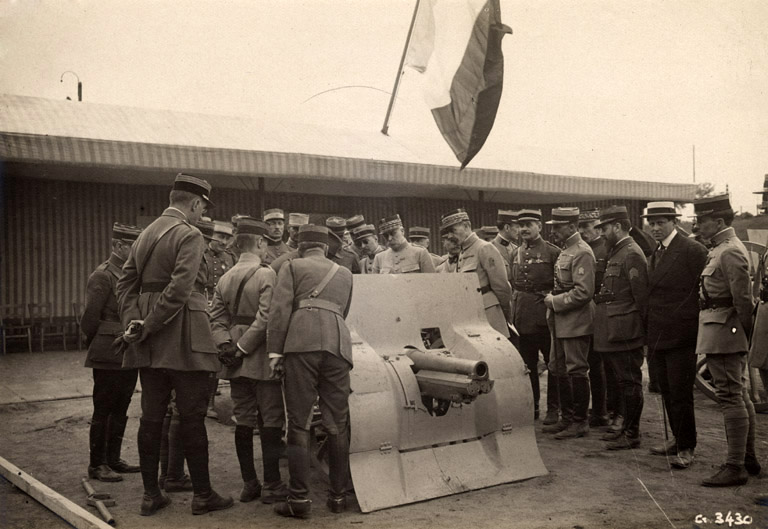

Le Creusot : Établissements Schneider et Cie, polygone de tir, 4 juin 1920 : “Visite de M. le Maréchal Pétain, de M. le général Debeney et de MM. les officiers du Centre des hautes études militaires : présentation du canon de 75 mm de montagne.” Cote 1838-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

Il n’est pas surprenant que le maître de forges devînt rapidement, pour une partie de la Gauche et des milieux ouvriers français, le symbole du marchand de canons, le profiteur et fauteur de guerre, l’éminent représentant des « deux cents familles », l’équivalent d’un Armstrong ou d’un Vickers avec lequel le maître de forges français fut d’ailleurs en affaire, autant de clichés forcément « réducteurs et manichéens » remarque Agnès d’Angio[31]. Après l’Armistice de 1918, alors que les mouvements pacifistes attiraient de nombreux contemporains traumatisés par la guerre, ce type d’images frappait l’opinion et rencontrait un certain écho[32]. Après sa défaite aux municipales face au candidat de Schneider, l’avocat Victor Bataille, le socialiste Paul Faure, élu de Saône-et-Loire (1924-1932) et maire du Creusot (1925-1929), lança à la Chambre de virulentes attaques contre l’industriel, accusant ce dernier de financer indirectement le parti nazi d’Adolf Hitler et le régime hongrois de l’amiral Horthy. Afin de prouver l’ancienneté de ces trahisons, l’élu socialiste brandit dans l’hémicycle de vieilles photographies d’avant-guerre où l’on voyait le maître de forges sur le yacht de l’empereur Guillaume II ou en compagnie du ministre de la Marine ottomane en juillet 1914[33]. Le communiste belge Auguste Habaru écrivit avec autant de pondération dans Le Peuple, le 15 juin 1936, que Schneider était « l’un des plus grands marchands de mort de l’univers », pire encore que Zaharoff et Krupp réunis[34]. La longévité de ce discours, quasiment stéréotypé, est frappante, et en 1947 encore, le communiste André Marty vint dénoncer au Creusot les liens du général de Gaulle, « commis salarié et parent de Schneider », avec la « famille-pieuvre »[35].

Eugène II Schneider lors d’un voyage aux Etats Unis (conférence d’Atlantic City) en 1919, cote 1844-3 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

La Saône-et-Loire fut touchée par les grandes grèves de l’été 1936 comme le reste du pays. Plus de cent trente mouvements éclatèrent dans le département en juin et juillet[36]. A Chalon-sur-Saône, le conflit de la métallurgie dura près de six semaines[37]. Le candidat de Schneider, Victor Bataille, l’avait cependant emporté aux Législatives. Mais, contrairement au pays de Montbéliard où François Peugeot fut élu, il n’y eut pas de sursaut du mouvement ouvrier dans les semaines suivant l’élection et la greffe ne prit pas dans les usines métallurgiques Schneider. Le 1er août 1936, le Courrier de Saône-et-Loire put se réjouir de « l’échec complet que l’état-major de CGT a subi au Creusot »[38].

– Montceau-les-Mines : Manifestation du 14 juin 1936 (8000 manifestants), carte postale photographique, cliché L. Hériot, cote 2750-1, collection particulière de La Physiophile © La Physiophile / reproduction Ecomusée Creusot Montceau

“Pas de flaques d’huile sur le sol de l’atelier” : Affiche de sécurité du travail éditée par l’Association des Industriels de France (affiche n° 138) – Dessin de 1935 – Parution : 1936, dessinateur : Olivier, cote 2795-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

Pas plus de succès pour la grève du 30 novembre 1938 organisée par la Fédération des Métaux-CGT contre les décrets lois Reynaud. Le Progrès de la Côte d’Or titra avec satisfaction : « 10 grévistes sur 10 000 au Creusot ». Chez Schneider, « on a seulement enregistré dix absences anormales, dont celle du secrétaire du syndicat des métallurgistes ». Quant à l’atelier nationalisé, sur plus de 600 personnes employées, « on n’a constaté aucune défection[39] ». Comme en 1936, le mouvement fut davantage suivi aux Chantiers de Chalon où il y eut 231 absents sur un effectif de 970 ouvriers. L’usine de Dijon de la SOM avait dû fermer ses portes, les ouvriers refusant de faire des heures supplémentaires : 50 d’entre eux, sur un effectif de 150, ne rentrèrent pas à l’usine le 30 novembre 1938[40].

Les nationalisations de 1937 concernèrent différentes installations de la société et firent l’objet de nombreux incidents entre les pouvoirs publics et l’industriel qui tenta en vain de faire annuler l’expropriation par le Conseil d’État. Les usines du Havre, d’Harfleur, de La Londe ainsi que la Chaudronnerie du Creusot furent transformées en arsenaux. Pour ne pas délaisser totalement les fabrications de guerre, et alors que se précisaient les menaces d’un nouveau conflit, Schneider conclut un accord avec les frères Simard de la Marine Industries Limited (MIL) canadienne, propriétaire des Chantiers et ateliers de Sorel dans la province du Québec, l’objectif étant de construire une usine d’armement. Celle-ci ne fut achevée qu’en septembre 1940 mais Schneider put contribuer à la fabrication de canons anglais de 85 et 100 mm anti-aériens. En octobre 1939, le gouvernement français constitua avec l’entreprise une société mixte, la SOFMA (Société pour la fabrication de matériel d’armement) qui reprenait à son compte les ateliers nationalisés du Creusot et s’installa dans les anciens ateliers de Bacalan de la Société des Forges et chantiers de la Gironde. Étant donné la longue expérience qu’avait Schneider, sa reconversion dans les fabrications de guerre s’effectua rapidement. En mai 1940, à l’instar de nombreuses entreprises métallurgiques françaises, elle atteignit un record de production mensuelle pour la défense nationale.

Entrée de la Wehrmacht à Grundhof (Luxembourg) en mai 1940 © Luxemburger Wort/Archives Nationales de Luxembourg

Entre l’invasion de la Bohême-Moravie, en mars 1939, et l’offensive victorieuse de la Wehrmacht à l’ouest en mai-juin 1940, le IIIème Reich s’empara de plusieurs sociétés liées à Schneider notamment la Skoda, en Tchécoslovaquie, dont elle utilisa aussitôt le potentiel pour son industrie de guerre, l’ARBED au Luxembourg ou encore la société des Forges et aciéries de Huta-Bankowa à Dobrowna-Gornicza en Pologne – entreprise française fondée en 1877 et contrôlée par le partenaire historique de Schneider, la Banque de l’union parisienne (BUP). Le groupe reprit d’ailleurs la plupart de ses participations après la défaite de l’Allemagne. En 1946, le portefeuille titres de Schneider comprenait des participations dans plus de trois cents quatre vingt sociétés de métallurgie, de mécanique, d’électricité, de transport, d’énergie, de Travaux public, mais aussi immobilières, bancaires, de presse et d’édition.

La société, dont le capital était de 100 millions de francs depuis le 11 février 1924, possédait ou exploitait à bail les usines suivantes :

Tableau 1 – Usines Schneider et leur effectif au 31 mai 1940 :

| Usines | Personnel ouvrier | Personnel employé |

| Usines du Creusot, du Breuil et Henri-Paul | 12 956 | 1828 |

| Chantiers de Chalon à Chalon-sur-Saône | 1364 | 140 |

| Usine de Bordeaux à Lormont (Gironde) | 627 | 24 |

| Houillères de Decize à La Machine (Nièvre) | 1 653 | 132 |

| Mines de Droitaumont par Jarny (Meurthe-et-Moselle) | 342 | 45 |

| Total | 16 599 | 2 124 |

Entre 1899 et 1942, à la tête de ce groupe monumental, se trouvait un seul homme, le gérant Charles, Prosper, Eugène Schneider[41], appelé communément Eugène Schneider suivant son prénom usuel ou Eugène II pour le différencier de son grand-père. Il avait eu trois fils dont l’un, Henri-Paul[42], pilote-observateur à la Spad 49, grièvement blessé lors d’un combat aérien qu’il mena aux côtés de son frère Jean contre les Allemands, mourut quelques heures plus tard, au cours de la nuit du 23 février 1918. Dans une lettre écrite à Madame Schneider, Edmond Rostand évoqua « cet affreux rayon de gloire »[43] à propos de la disparition d’Henri-Paul. Afin de lui rendre hommage, son nom fut donné à un bombardier de nuit, une rue de la cité ouvrière des Bormettes, un boulevard et une usine du Creusot.

Charles, Jean, Henri-Paul, les trois fils ; Antoinette, l’épouse d’Eugène II Schneider, Eugène II Schneider et May (Marie-Zélie) Schneider (Cours la Reine, avril 1917) © AD Saône-et-Loire/Wikipedia

Peu de temps après la guerre, ses deux frères, Jean et Charles, entrèrent en conflit avec leur père qui leur avait accordé la gérance mais sans la signature. Dessaisis par décision de l’assemblée générale du 29 novembre 1924 de leur cogérance, Jean[44] et Charles Schneider[45] furent finalement rétablis dans leur droit par arrêt de la cour d’appel de Paris le 16 novembre 1926[46]. Mais les deux hommes préférèrent s’écarter des affaires et ne revirent leur père qu’au lendemain du bombardement du 17 octobre 1942 sur le Creusot. Ils lui succédèrent après sa mort survenue quelques semaines plus tard, le 7 novembre. Jean Schneider, alors inspecteur général d’Air France, rejoignit aussitôt Alger et fut tué au cours de son retour en France métropolitaine le 14 novembre 1944 avec son épouse Françoise lors d’un accident d’avion. Dès lors, Charles Schneider restait le seul gérant de la société.

Lorsque le 5 juin 1946, le commissaire Perez y Jorba, chef de la section financière de la police judiciaire, et Paul Caujolle, expert-comptable mandaté par le juge, vinrent perquisitionner au siège de l’entreprise, 42, rue d’Anjou, André Vicaire, directeur-général de l’entreprise, leur expliqua brièvement l’organisation des services : « La Société Schneider & Cie est une société en commandite simple dont le gérant est M. Charles Schneider. Sous les ordres de la direction générale sont placés : un directeur, M. de Boissieu, plus spécialement chargé des questions financières, deux secrétaires généraux, M. Litzellmann et Nicolas, une direction des Travaux publics et une direction d’Exploitation[47]. » Cette dernière est elle-même subdivisée en quatre divisions : Mécanique spécialisée (DMS), Constructions navales, Mines et Métallurgie[48]. « Ces divisions ont sous leurs ordres toutes les mines et toutes les usines de la société ainsi que les services commerciaux s’y rattachant. »

La direction générale bicéphale était occupée par Armand de Rafélis, comte de Saint-Sauveur[49], beau-frère d’Eugène II Schneider, fils et petit-fils des 6ème et 5ème marquis de Saint-Sauveur, barons d’Empire et Grands d’Espagne. Saint-Sauveur s’était occupé entre autres des affaires de l’entreprise en Russie avant la Grande Guerre et demeurait officiellement le représentant du Creusot dans ce pays, même après la Révolution bolchevique.

Le second directeur-général était André Vicaire[50] ; ce polytechnicien, ingénieur des Mines, fut l’un des plus influents responsables du groupe, à la fois homme de dossiers, de décisions et de terrain. C’est à lui que s’adressèrent la plupart des dirigeants des filiales au début de l’Occupation allemande pour déterminer leur attitude face aux Allemands.

Maurice Nicolas[51] n’entra chez Schneider qu’en 1944, mais l’ingénieur Albert Litzellmann dirigeait le secrétariat général de la société depuis de nombreuses années au moment de la débâcle de juin 1940[52].

Albert de Boissieu, en charge des questions financières était également l’un des principaux dirigeants du groupe[53]. Croix de guerre 14-18, commandeur de la Légion d’honneur, polytechnicien, il entra à l’inspection des Finances en 1922. Sept ans plus tard, en 1929, à 33 ans, il fut directeur de la Compagnie générale transatlantique, puis intégra l’année suivante le groupe Schneider comme directeur-général adjoint de l’Union européenne industrielle et financière[54]. Directeur de Schneider en 1937, il fut mobilisé au mouvement général des Fonds pendant la drôle de guerre. A partir de 1940, Albert de Boissieu présida les deux outils financiers du groupe : la Banque des pays du Nord et l’Union européenne[55].

Victor Benezit[56], polytechnicien (1900), ingénieur des Ponts et chaussées (1902), professeur du cours de Travaux maritimes à l’École des Travaux publics, avait pris la succession de Charles Laroche à la direction des DTP de Schneider en 1924. Il était entré à la Société des forces motrices de Chancy-Pougny le 1er janvier 1921 après s’être mis en congé hors cadre. D’après Agnès D’Angio, il avait sans doute dirigé une partie des travaux du chantier franco-suisse et peut-être supervisé l’élaboration des plans. En 1922, il étudia avec Charles Laroche les plans de la jetée Mustapha du port d’Alger – ce qui allait constituer une référence d’ingénierie[57]. Au printemps de la même année, il reçut le président de la République, Alexandre Millerand, sur le chantier Schneider du port de Casablanca, initié dès 1904 avec la Compagnie marocaine mais qui avait été interrompu, en 1907, en raison d’une « insurrection indigène »[58]. Benezit était un gestionnaire qui jouissait de pouvoirs très étendus en raison de la puissance du bureau d’études de la DTP. En avril 1931, il fit partie, avec Jacques de Neuflize et Aimé Lepercq, des premiers administrateurs de la Compagnie franco-polonaise de chemin de fer, chargée de l’achèvement de la ligne Silésie-Baltique et de son exploitation par une concession d’État[59]. En 1937, il défendit le projet d’un tunnel routier sous le Mont-Blanc au sein d’un syndicat franco-italien où figuraient l’X-Ponts Albert Caquot, qui présida l’année suivante les sociétés nationales de constructions aéronautiques, le baron Charles Petiet, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobile, Antoine Bron, ancien conseiller d’État du canton de Genève, et enfin l’ingénieur et sénateur Piero Puricelli, créateur des autoroutes italiennes[60].

Vue d’ensemble du port de Casablanca [Maroc], 1930, cote 3037-2 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

Le chef de la direction d’Exploitation, François Walckenaer[61], était le descendant d’un célèbre entomologiste, ennobli par Louis XVIII sous la Restauration. Il était le petit-fils du baron Charles-Guillaume Walckenaer, chef du cabinet du ministre de l’Intérieur du gouvernement Émile Ollivier sous le Second Empire, conseiller général de l’Aude, sous-préfet de Lisieux (1864-1870), et le fils de Charles Marie Walckenaer, major de l’école Polytechnique (1877), ingénieur, inspecteur général des Mines, commandeur de la Légion d’honneur[62]. François Walckenaer suivit les cours du collège Stanislas avec son frère aîné Charles[63] et devint ingénieur des Mines en 1908, puis sous-directeur de Schneider, directeur des usines du Creusot et enfin chef de la direction Exploitation. A l’instar des Schneider, d’Albert de Boissieu et de milliers de familles françaises, il perdit un frère au cours des combats de la Grande Guerre.

L’animateur de la Société Le Matériel électrique SW était Pierre de Cossé-Brissac[64], le gendre d’Eugène II Schneider dont il avait épousé la fille May en 1924. Ancien élève de l’École polytechnique (1918), il avait été lieutenant d’artillerie puis ingénieur chez Schneider de 1924 à 1939 et occupait alors le siège d’administrateur de plusieurs sociétés du groupe en France et à l’étranger dont la SOM depuis 1931. Il était administrateur-délégué et directeur-général de SW depuis mars 1939. Capitaine d’état-major de réserve au corps d’Armée de Metz, fait prisonnier le 21 juin 1940, il fut libéré dès la fin du mois d’août, d’après une source militaire allemande, en reconnaissance de la bonne volonté du groupe Schneider vis-à-vis des exigences du Reich[65] ;

Malgré des différences d’âge notables entre la génération des dirigeants nés dans les années 1875-1880 (Saint-Sauveur, Litzellmann, Vicaire, Benezit et de Beaumarchais), et les plus jeunes (de Boissieu, de Cossé-Brissac), il existait une réelle cohésion à la tête du groupe Schneider. Celle-ci régnait également parmi les cadres et une grande partie du personnel des usines, un atout en période de crise. A part Vicaire, Litzellmann, Benezit et les Schneider, les hauts dirigeants étaient issus de la noblesse, qu’elle soit récente ou d’antique extraction comme celle des Rafélis-Saint-Sauveur – maison d’ancienne chevalerie originaire d’Italie, ou celle des ducs de Brissac[66]. Ces hommes avaient surtout été formés dans les mêmes écoles : parfois ingénieurs des Mines, ils étaient presque tous polytechniciens (Vicaire, Walckenaer, de Boissieu, Benezit, de Beaumarchais et de Cossé-Brissac).

L’une des plus importantes entreprises contrôlées par le groupe était Le Matériel électrique SW (« S » pour Schneider, « W » pour Westinghouse »). Cette société anonyme au capital de 100 millions de francs fut créée le 26 juin 1929 par Schneider & Cie et les sociétés américaines Westinghouse Electric & Manufacturing Company de Pittsburgh et Westinghouse Electric International Company de New York. Schneider fit l’apport à SW d’une usine de 285 000 m2 de superficie (dont 40 000 couverts à la Libération) située à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) que l’entreprise avait créée en 1903 ; de son côté, Westinghouse concéda le bénéfice d’exploitation de divers brevets qui concernaient la construction de matériel électrique[67]. Peu de temps après sa création, SW acheta l’usine de la Société des constructions électriques de Lyon et du Dauphiné, située 220, route d’Heyrieux à Lyon, installation d’une superficie de 55 000 m2 dont 17 400 couverts en 1945. Le siège social de SW était au 32, cours Albert 1er à Paris (8ème), dans l’immeuble où résidait Pierre de Cossé-Brissac, dirigeant de l’entreprise. Il se situait non loin de l’habitation des Schneider qui résidait au numéro 34 (ancien cours la Reine), dans l’hôtel construit sous le Second Empire pour le marquis de La Ferronays, qu’Eugène II avait acheté en 1901[68].

L’effectif de l’usine de Champagne oscilla entre 1 100 et 1 200 personnes pendant la drôle de guerre, et s’éleva même à 1 500 unités en mai 1940, avant de plafonner à 800 employés et ouvriers sous l’Occupation ; celle de Lyon dépassa rarement une moyenne de 500 personnes au cours de ces deux périodes, ce qui correspondait à un effectif « normal » d’après la direction. SW jouissait par ailleurs de la stabilité relative de son personnel d’encadrement. Un certain nombre d’ingénieurs et de collaborateurs, recrutés lors de la fondation en 1929, étaient toujours en fonction sous l’occupation allemande : ainsi Louis Rouvray, chef du service Gros matériel ; Charles Rossignol, chef de la section Matériel de traction électrique ; Charles Roidot, creusotin entré chez Schneider en 1913, chef de service puis directeur de l’usine de Lyon au début de l’Occupation[69]…

Le Matériel électrique SW – Deux négatifs sur verre © Bibliothèque municipale de Lyon – Coll. Jules Sylvestre

La société produisait à Lyon du petit matériel électrique courant, des gaines relais pour obus et usinait de pseudo-tourelles pour torpilleur. L’usine de Champagne-sur-Seine se chargeait du gros matériel de traction ferroviaire. Elle fabriquait également des installations complètes de stations centrales thermiques et hydroélectriques, et procédait à l’équipement électrique des navires, notamment des sous-marins. Sous la direction du groupe Schneider, l’usine de Champagne-sur-Seine avait fabriqué pendant la Grande Guerre des obus de 75 dont elle reprit partiellement la fabrication en 1939.

Depuis sa création, la SW était le principal fournisseur de moteurs pour les fabrications de la SOMUA, notamment pour équiper les machines-outils que produisait l’entreprise de Saint-Ouen. De leur côté, la SOMUA et Schneider se chargeaient de fabriquer la partie mécanique du matériel électrique de SW – partenariat qui se poursuivit sous l’occupation allemande[70].

Schneider possédait 4/5ème du capital social, et Westinghouse 1/5ème. Au sein du conseil d’administration figuraient cinq représentants du groupe : le directeur-général Pierre de Cossé-Brissac, les deux directeurs-généraux de Schneider, André Vicaire et Armand de Saint-Sauveur ; le polytechnicien et inspecteur des Finances Albert de Boissieu, président, représentant de l’Union européenne industrielle et financière (UEIF) ; Charles de Beaumarchais[71], administrateur de SW depuis sa création en 1929 et président du conseil d’administration à partir d’août 1940, également administrateur de nombreuses sociétés dont la SOM, la SOMUA, et les Forges et chantiers de la Gironde ; enfin Fernand Cordier[72], président de la Société des forces motrices dauphinoises et Henri Milon, P-DG de la SA L’Énergie électrique Rhône et Jura, administrateur de la Société Forces motrices de Chancy-Pougny et Président de l’Union technique des syndicats de l’Électricité.

Champagne-sur-Seine, Usine Schneider et Cie. Service SW : “Montage de 13 locomotives électriques – Chemins de Fer de Camargue – avril 1932”, cote 4021-5 © Ecomusée Creusot Montceau / reproduction D. Busseuil

La Westinghouse Electric International Company de New York était représentée au conseil par son vice-président et administrateur, George H. Bucher, vice-président de la SW (jusqu’au 26 juillet 1945) ; et son président pour l’Europe, Paul Guercken, administrateur de la SW (démissionnaire le 28 mai 1941)[73].

Schneider détenait plusieurs sièges du conseil d’administration de la Société d’optique et de mécanique de haute précision, dont celui de président. « Cette entreprise (la SOM, ndr), dans laquelle le groupe Schneider possède une participation de 15 % du capital social et qui est en fait sous le contrôle industriel et financier de ce groupe, est spécialisée dans la fabrication de télémètres, gyroscopes, hélices de torpilles et goniomètres, tous appareils à destination purement militaire », constatait le commissaire du gouvernement dans son ordonnance de non-lieu[74].

Co-inculpé à la Libération avec Antoine Castellani, directeur-général de la SOM, Jean-Louis Bach[75] en était administrateur depuis 1921 mais aussi le conseil juridique du groupe Schneider. C’est lui qui dirigea vraiment l’affaire comme l’expliqua au juge d’instruction Marcel Martin un autre administrateur et co-inculpé, Pierre de Cossé-Brissac : « D’autre part, vous connaissez l’organisation du groupe Schneider. Dans chaque filiale, un haut fonctionnaire de Schneider y est administrateur ou directeur-général et chargé des fonctions de titulaire, c’est-à-dire de responsable de la politique générale de l’affaire[76].»

Pierre de Cossé-Brissac était, nous l’avons vu, administrateur de la SOM depuis 1931 ;

Jean Carron[77], l’était pour sa part depuis avril 1939. Membre du conseil d’une société appartenant au groupe Schneider[78], il entra à la SOM à la demande même du groupe[79].

Georges Fontaine[80], ingénieur, directeur des établissements Schneider depuis le 1er juillet 1931, fut administrateur de la SOM à partir de décembre 1940.

Schneider contrôlait un nombre conséquent de sociétés, même lorsque son taux de participation dans le capital social demeurait modeste. C’était le cas de la SOMUA qui avait été constituée le 14 mars 1914. Héritière de la Société anonyme des Usines Bouhey, créée vingt ans plus tôt, elle avait absorbé en 1913 la Société française de machines-outils, située 146 avenue Victor-Hugo à Saint-Ouen où la SOMUA avait transféré son siège social. En 1917, après la fusion avec les établissements Farcot de Saint-Ouen, et Champigneul de Paris, elle devint la Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie, usines Bouhey, Farcot et Champigneul. L’objet en était la construction mécanique générale (machines-outils, pièces hydrauliques, tracteurs, etc.). Le capital social, primitivement fixé à trois millions de francs, en atteignit 44 en 1924 et fut porté à 80 millions en 1943[81].

L’ingénieur Jean Pérony en était le président[82]. Sur les 8 à 12 administrateurs que compta la société pendant la drôle de guerre et l’Occupation, cinq représentèrent Schneider et Cie, les plus hauts placés dans la hiérarchie du groupe étant Armand de Saint-Sauveur, administrateur de la SOMUA dès juin 1940, et l’ingénieur Paul Delahousse[83], chef de la Division de la mécanique et des constructions navales de Schneider, administrateur à partir du 18 novembre 1943. Citons encore Charles de Beaumarchais, déjà mentionné, Henri de Soulce de Freycinet[84], et Léon de Laborde[85].

L’ingénieur Jean Pérony en était le président[82]. Sur les 8 à 12 administrateurs que compta la société pendant la drôle de guerre et l’Occupation, cinq représentèrent Schneider et Cie, les plus hauts placés dans la hiérarchie du groupe étant Armand de Saint-Sauveur, administrateur de la SOMUA dès juin 1940, et l’ingénieur Paul Delahousse[83], chef de la Division de la mécanique et des constructions navales de Schneider, administrateur à partir du 18 novembre 1943. Citons encore Charles de Beaumarchais, déjà mentionné, Henri de Soulce de Freycinet[84], et Léon de Laborde[85].

Schneider & Cie était une société en commandite par actions. A ce titre, elle ne pouvait avoir d’administrateurs communs avec la SOMUA ; tel n’était pas le cas de l’Union européenne industrielle et financière (UEIF), représentée à partir du 4 avril 1940, comme pour la SW, par Albert de Boissieu. L’UEIF apportait à la SOMUA « son concours pour les questions financières et de trésorerie[86]. » Notons enfin, qu’en dehors du  conseil, un certain nombre de cadres de la SOMUA avaient appartenu à la société Schneider.

conseil, un certain nombre de cadres de la SOMUA avaient appartenu à la société Schneider.

L’usine principale de la société se trouvait 146, boulevard Victor-Hugo à Saint-Ouen (Seine). L’entreprise avait en outre des ateliers 45 à 51 rue de Clichy dans la même ville.

L’usine de repli se trouvait à Périgueux, dans le quartier de Chamiers qui n’était pas encore totalement aménagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous lisons à propos de la débâcle allemande à Périgueux au cours de l’été 1944 : « Au matin nous reçûmes l’ordre de nous porter à l’ouest de la ville, dans le quartier de Chamiers. A cette époque, ce quartier n’était qu’un vaste terrain qui servait à l’occasion de champ de course de chevaux. Il y avait très peu de constructions, les plus importantes étant le dépôt des chemins de fer puis l’usine de tracteurs SOMUA. En contrebas, entourée de jardins, coulait l’Isle (…) Depuis l’usine de tracteurs, partait une route qui rejoignait la RN 89[87]. » L’usine fut mise en route en mai 1940.

Une seconde installation de repli fut ouverte à Bordeaux[88]. En effet, le 20 mai 1940, après la première phase de l’offensive allemande, l’entreprise loua une usine dans les faubourgs de la capitale girondine pour y effectuer la réparation des chars de combat. Le travail y débuta dès le début du mois suivant et, le 14 juin, alors que la Wehrmacht entrait dans Paris, le premier char réparé fut livré à l’Armée française[89].

La SOMUA avait également une usine à Montzeron par Toutry (Côte-d’Or) dont le personnel s’élevait à environ 300 ouvriers. Tout avait débuté en 1835, quand le comte de Guitaut avait lancé sur le site l’exploitation d’une mine de fer ainsi que l’installation de forges et de laminoirs. Vers 1855, un industriel venu de Paris, Étienne Bouhey, acheta l’usine et lança la production de machines-outils qui se développa rapidement. Montzeron devint même à cette époque la première usine de fabrication de machines-outils en France. Des bâtiments furent construits pour accueillir les nombreux ouvriers : réfectoire, cantine, école d’apprentissage, église, et même un hôpital. Jusqu’en 1913, l’usine resta au sein de la famille Bouhey, date à laquelle elle fut reprise par la SOMUA[90].

En 1939, le site avait deux séries de fabrication : des machines-outils et des fraiseuses, mais aussi des organes destinés aux tracteurs à chenilles que l’usine de Saint-Ouen fabriquait pour le compte de l’Armée française[91].

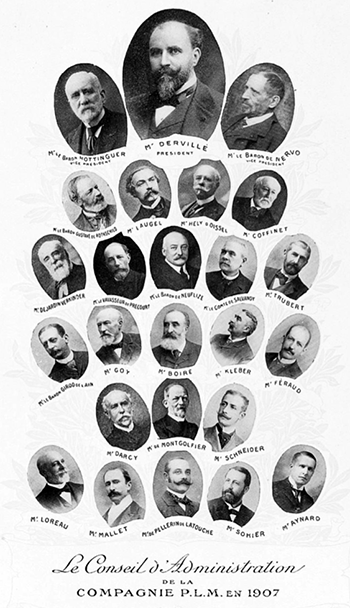

Depuis 1920, l’usine de Vénissieux, Chemin des Charretières, était presque entièrement spécialisée dans la réparation des wagons et voitures de chemins de fer de la Cie PLM. Les conditions d’exploitation furent toutefois profondément troublées par la création de la SNCF en janvier 1938. Les dispositions prises par la société nationale se traduisirent par une baisse très sensible des commandes au point qu’à partir du 1er janvier 1939, le volume des travaux représentait moins de 20 % de l’alimentation normale antérieure[92]. Mais les besoins de la défense nationale vinrent rééquilibrer la situation. Pendant la drôle de guerre, l’usine de Vénissieux fabriquait des carrosseries de tracteurs MCG et MCL ainsi que leurs accessoires. Elle était titulaire de commandes de ces divers éléments pour l’aménagement de 1 008 tracteurs, dont 778 MCG et 230 MCL[93].

Depuis 1929, la société SOMUA avait réalisé un certain nombre de matériels militaires. En 1935, elle mit au point un prototype de char de cavalerie, le S-35, destiné à équiper les divisions légères mécaniques, modèle qui fut adopté par l’Armée française. Ce char présentait en effet des caractéristiques de vitesse, de maniabilité et de puissance de feu supérieures à celles de ses concurrents allemands. Malgré ces qualités, les commandes de l’État furent nettement insuffisantes : le S-35 fut donc construit à faible cadence (10 par mois) jusqu’en septembre 1939, ce qui rendait impossible l’organisation d’une fabrication en grande série. A cette date, 250 chars seulement avaient été produits. Les commandes étaient en outre remises trop tardivement pour assurer l’alimentation régulière des ateliers. Ce n’est qu’après la création du ministère de l’Armement, sur l’intervention de son titulaire, Raoul Dautry, que des commandes massives furent enfin lancées : la production atteignit 65 unités pour le seul mois de mai 1940 avec l’objectif de construire 100 chars pour décembre[94].

La SOMUA avait réalisé un nouveau prototype, dérivé du S-35, le S-40, plus maniable que le précédent, ainsi qu’un canon automoteur le 75 SAU-40. La construction en série de ces deux engins allait débuter lors de la signature de l’Armistice.

Comme d’autres entreprises engagées dans l’intense bataille industrielle de la drôle de guerre, la SOMUA reçut une lettre de félicitation du ministère de l’Armement, le 3 juin 1940, pour l’effort réalisé en faveur de la défense nationale, citation qui fut remise solennellement par le maréchal Pétain en personne à l’usine de Saint-Ouen, le 7 juin 1940[95].

Après la première phase de l’offensive allemande et le début de la bataille de France, tout le Nord et l’Est, puis la capitale, furent directement menacés par les troupes d’invasion.

Le polytechnicien Raoul Dautry, ancien président du réseau des chemins de fer de l’État, membre du CA de la SNCF, président de la société Hispano-Suiza, puis ministre de l’Armement (20 septembre 1939-16 juin 1940) © Rail Passion

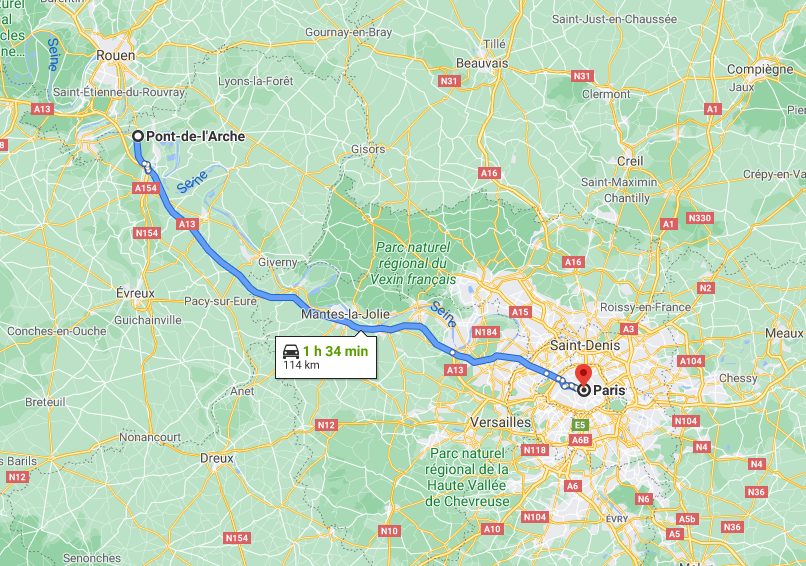

Le 9 juin 1940, l’avant-garde de Rommel se trouvait à une centaine de kilomètres de Paris et des combats eurent lieu dans l’Eure, à Pont-de-l’Arche. Charles Rochette, ancien dirigeant de la Skoda[96], alors directeur technique du cabinet de Raoul Dautry, réunit les chefs d’industrie de la région parisienne intéressés dans la fabrication de matériel blindé pour fixer avec eux les modalités du repli du personnel et du matériel. Il ne s’agissait pas de ralentir la production des usines mais au contraire de l’augmenter tout en évacuant les pièces terminées, les machines rares ou non encore montées. Charles Rochette précisa nettement « qu’aucun moyen ne serait mis, en principe, à la disposition des industriels pour effectuer ces expéditions, les wagons étant réservés en priorité pour l’Aviation[97]. » Tous les camions disponibles dans les usines furent cependant réquisitionnés pour servir au repli. La question des secrets militaires touchant des fabrications sensibles fut également abordée, les dirigeants d’entreprise devant évacuer les dessins et les archives des sièges sociaux[98].

Cette capture d’écran d’une carte moderne permet de visualiser la courte distance qui séparait l’avant-garde de Rommel de la capitale. Bien entendu, les distances-temps actuelles ne sont pas comparables à celles du 9 juin 1940 © Google

Sur des renseignements alarmants émanant du comité des Forges, les directeurs de Schneider se réunirent le même jour, dimanche 9 juin, afin de prendre les dispositions pour le départ et de se procurer les wagons et camions nécessaires. Les bureaux d’études de l’Artillerie et des Constructions navales furent transportés à Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre où une partie des archives de ces deux services avaient déjà été entreposée plusieurs semaines auparavant[99]. En outre, de très nombreuses valeurs et archives furent dissimulées dans les caves du château d’Apremont-sur-Allier qu’Eugène Schneider avait acheté quarante ans plus tôt à sa belle famille, les Rafélis-Saint-Sauveur[100].

Le départ débuta le lundi 10 juin au Creusot où tout le personnel fut réuni le lendemain à l’exception d’un petit détachement demeuré à Paris sous les ordres d’un ingénieur. Jusqu’à l’arrivée des Allemands, d’incessantes navettes par camion évacuaient les pièces en cours de fabrication pour les sauver du pillage de l’ennemi.

Les troupes d’occupation entrèrent dans Paris le 14 juin 1940. Parade d’une unité de la Wehrmacht aux Champs-Élysées vers 1940-1941 © Bundesarchiv

Le 15 juin, des officiers de l’Armement, chargés d’organiser le repliement et les destructions dans les usines métallurgiques, vinrent au Creusot conférer avec les dirigeants de la société. D’un commun accord, il fut décidé que la gérance, la direction générale et les secrétaires généraux partiraient pour Bordeaux où se trouvaient trois usines dépendant du groupe Schneider : la laitonnerie et douillerie de Bordeaux, la Société des Forges et chantiers de la Gironde et la société mixte SOFMA. François Walckenaer, directeur de l’Exploitation, et Henri Stroh, directeur de l’usine du Creusot, restèrent sur place. Dès lors les fabrications étaient arrêtées, les lignes de transport de force et toutes les communications coupées. Les affectés spéciaux qui risquaient d’être arrêtés et le détachement marocain furent expédiés sur leurs dépôts[101]. Les ouvriers polonais, qui n’étaient pas jugés indispensables au fonctionnement des usines, avaient été invités à rejoindre les forces polonaises qui luttaient sur le sol français.

Au cours de la même période, le personnel de la SOM reçut l’ordre d’évacuer les usines de Paris et de se replier sur Dijon et Le Creusot. Le directeur-général, Antoine Castellani, demeura dans la capitale jusqu’au 13 juin afin d’obtenir des autorités françaises le moyen de procéder à l’enlèvement des appareils qui se trouvaient encore dans les ateliers et dont la valeur atteignait 50 millions de francs. Devant l’insuccès de ses démarches, il se replia avec ses principaux chefs d’atelier à Bléré en Indre-et-Loire où il avait une propriété.

L’évacuation de l’usine de Saint-Ouen de la SOMUA eut lieu dès le 9 juin conformément à l’ordre de Charles Rochette. Ce dernier appela au téléphone Jean Pérony et lui demanda de venir de toute urgence au ministère de l’Armement où il lui donna les instructions suivantes : « Évacuer en 36 heures toutes les fabrications chars, envoyer les chars prêts à Montlhéry par la route, ceux en cours de montage ainsi que les groupes montés (…) les pièces détachées et en général tous les éléments de chars par wagons ou camions à Périgueux[102]. »

Dès qu’il eut quitté Rochette, Pérony se rendit au restaurant où ses principaux collaborateurs prenaient leur repas. Ils mirent au point ensemble un plan d’évacuation aussitôt soumis au directeur de l’usine de Saint-Ouen et aux principaux chefs de service.

La SOMUA se trouvait donc en pleine effervescence quand le lundi 10 juin, vers 19 heures, Jean Pérony fut convoqué par téléphone à une conférence qui devait se tenir une demi-heure plus tard au siège du syndicat des Industries mécaniques de France, 11 avenue Hoche, à Paris. Il s’y rendit avec Jacques Cheysson[103], chef de service chargé des questions d’armement. Sur place se trouvaient déjà une vingtaine de dirigeants d’entreprise de la région parisienne. Paul Chaleil[104], président du syndicat patronal et directeur-général de la société Rateau, informa l’assistance de la gravité exceptionnelle de la situation. Il annonça qu’avant de quitter Paris, à 16 heures, Raoul Dautry lui avait donné des instructions qu’il devait transmettre au plus tôt à ses collègues. Aucun homme affecté à la production ou mobilisable ne devait tomber entre les mains de l’ennemi. En attendant le rétablissement de la situation militaire sur la Loire – on croyait encore en effet à un nouveau « miracle de la Marne » – les entreprises regrouperaient leur personnel afin de reprendre la production dans les usines de repli. Le ministre prescrivait d’organiser le départ dès le lendemain, 11 juin avant 13 heures, en utilisant tous les moyens de transport encore disponibles et, si ces moyens étaient insuffisants, il fallait partir à pied, par détachement de 300 hommes, placés sous le commandement d’un ingénieur, officier de réserve[105].

A 22 heures, Jean Pérony réunit une conférence nocturne à laquelle assistèrent, outre les chefs de service, de simples employés, dessinateurs, comptables… Au cours de cette conférence qui dura jusqu’à 2 heures du matin, les modalités du départ furent arrêtées, les chefs des détachements désignés, les véhicules capables de rouler affectés. Pendant ce temps, les équipes de nuit, volontairement maintenue dans l’ignorance de la situation suivant les ordres reçus du ministère, continuaient de travailler pour la défense nationale. On décida d’annoncer le départ à 7 heures du matin, profitant du moment où les équipes de nuit et de jour se relayaient.

De retour à l’usine, le mardi 11 juin à l’aube, Jean Pérony donna l’ordre d’évacuation au personnel visé par les instructions ministérielles. En quelques heures, les 2 200 personnes composant le personnel de Saint-Ouen furent dirigées vers la province, 1 800 environ sur l’usine de repli de Périgueux, dans laquelle une chaîne de montage de chars avait été préparée, et environ 400 sur le site de Montzeron où la fabrication des machines-outils devait être poursuivie – l’effectif total étant alors de 2 897 personnes. « Grâce à une activité fébrile maintenue sans interruption pendant 36 heures, de jour comme de nuit, 57 wagons et 41 camions représentant un tonnage de 800 tonnes environ furent chargés et expédiés et tous les matériel pouvant rouler furent envoyés par la route[106]. » En même temps, des spécialistes de l’entreprise continuaient de prêter leur concours aux militaires du dépôt d’Arpajon pour la mise en route des chars et l’instruction du personnel combattant. La société évacua également du dépôt de repli de Saumur tous les chars qui y étaient entreposés et les ramena à Périgueux. Les directeurs et chefs de service quittèrent Paris dans l’après-midi. Seuls un directeur provisoire, Jean-Baptiste Dumay[107], chef des services administratifs, et un personnel de garde demeurèrent à Saint-Ouen[108].

A l’issue de la conférence du 9 juin, les contrôleurs militaires détachés auprès de la SOMUA reçurent l’ordre du ministère de la Guerre de faire disparaître les documents intéressant les fabrications secrètes en dépôt dans leurs bureaux. L’ordre fut exécuté le 10 juin. Un contrôleur rassembla tous les dessins et tracés qu’il pu trouver et les plaça dans un sac qu’il jeta dans la Seine, à la hauteur du pont de Clichy. Mais cette destruction fut limitée et ne concerna pas les plans des chars S-40 et SAU-40 (automoteur de 75 CAM), dont il resta un millier de clichés environ. Il fallut en outre évacuer les deux prototypes dont l’aménagement intérieur n’était pas achevé au moment de l’exode[109]. Ils furent dirigés sur Saumur, puis sur Périgueux où ils arrivèrent le 19 juin, et enfin sur Montauban et Bergerac à la fin du mois.

En raison de la rapidité de l’offensive allemande, le personnel de l’usine de Montzeron par Toutry en Côte-d’Or n’eut pas le temps de se replier et dut rester sur place, mais interrompit les fabrications en raison de l’absence de la direction, du manque de courant électrique, de matières premières et de numéraire[110]. L’usine de Vénissieux, qui allait se trouver par la suite en « zone libre », ne fut pas évacuée[111].

Le logement et le ravitaillement du personnel replié ne fut pas chose aisée, particulièrement à Périgueux, en raison de l’afflux massif de réfugiés. Les camions de la SOMUA permirent cependant à la préfecture de la Dordogne de résoudre les difficultés logistiques.

Quand Bordeaux et Périgueux furent à leur tour menacées par les troupes allemandes, l’entreprise évacua le matériel à Montauban où il fut pris en charge par l’armée française[112].

Les troupes allemandes occupèrent Le Creusot, le 17 juin 1940, à 12 heures 30. A cette date, la direction générale était toujours repliée à Bordeaux où elle demeurait en contact étroit avec les autorités françaises[113]. L’effectif du Creusot s’élevait alors à environ 4 800 personnes, employés et ouvriers, contre plus de 13 000 avant l’exode : plusieurs départs étaient intervenus, notamment celui des requis, des affectés spéciaux, d’une partie des coloniaux, des étrangers et des embauchés récents[114].

Les Allemands prirent possession de l’hôtel particulier de la société, la Petite Verrerie [115], puis se rendirent auprès de la direction de l’usine où le maire fut convoqué. Arrivés « la main tendue », les officiers du Reich furent reçus par François Walckenaer, directeur de l’Exploitation, et Henri Stroh, directeur de l’usine du Creusot :

« La conversation a été menée par M. Stroh, en raison de sa grande connaissance de la langue allemande, relate un membre de la direction après-guerre. L’un des officiers s’est présenté comme étant le fils d’un des directeurs généraux de la firme Krupp.

« M. Stroh a accepté la main qui lui était tendue, mais M. Walckenaer l’a refusée, en disant : « on ne serre pas la main d’un vaincu ». Devant la réaction des Allemands, M. Stroh leur expliqua que M. Walckenaer, ex-officier au GQG en 1918, était particulièrement affecté par la débâcle[116]. »

Abel Borel, chef-adjoint de la division de la Mécanique et des Construction navales de Schneider, était lui aussi présent lors de l’arrivée de la Wehrmacht au Creusot :

« Au moment de l’invasion allemande, je suis resté sur place. Les Allemands sont venus à cinq ou six pour visiter la maison (c’est-à-dire l’entreprise, ndr). Ils ont demandé des précisions sur l’organisation de la maison et se sont retirés. Deux ou trois jours après, ils sont revenus en nombre plus grand, officiers et interprètes, en demandant des renseignements sur les archives. Nous avons répondu très évasivement, et nous avons pris la précaution de ne pas leur faire visiter les locaux où subsistaient celles des archives que nous n’avions pas eu le temps d’évacuer.

« Dès cette deuxième visite, les Allemands nous avertirent qu’ils nous passeraient des commandes, sans spécifier qu’il s’agirait de commandes de guerre[117]. »

Le 18 juin, le courant hydroélectrique fut coupé et la centrale thermique mise en marche. Le 20 juin, les Allemands installèrent des postes de garde à toutes les portes de l’usine tandis que la Kommandantur prenait ses quartiers dans les locaux de l’hôtel de ville[118]. L’usine ferma le lendemain, 21 juin, à 16 heures 30[119].

L’arrêt fut de courte durée car tout militait pour une reprise rapide de l’activité[120]. Débutant vingt-quatre heures seulement après l’arrivée des troupes d’occupation dans la ville, les visites d’officiers allemands se succédèrent à un rythme soutenu – plus de vingt-cinq en cinq semaines, presque toutes dirigées par de hautes personnalités de la Wehrmacht et de l’industrie lourde du Reich. Pour ne pas publier une énumération fastidieuse, nous avons rassemblé dans le tableau suivant celles que nous avons pu identifier grâce à différentes sources :

Tableau 2 : Visites de personnalités allemandes aux usines Schneider du Creusot du 19 juin au 30 juillet 1940.

Sources : Rapport d’expertise, Paris, 4 juillet 1948, signé Robert Caujolle, p. 41-42. AN Z/6NL/366 dossier 8659 Ministère public c/x (Schneider & Cie). Note manuscrite, s. n. s. d. « Visites reçues au Creusot les 12 et 13 juillet ». AFB SS1130-07. Calendrier des relations avec les autorités allemandes, [texte manuscrit] s. n., s. d. AFB 01MDL040-16. Kriegstagebuch Nr. 1 – Rü-In C (Nordostfrankreich) Begonnen 8.7.1940 Abgeschlossen 31.12.1940. BA-MA RW/24/181. Ferngespräch [Appel téléphonique de] Anruf Oblt [Oberleutnant] Gerhardi bei [au] Major Worm, du 3.7.1940. BA-MA RW/46/96.

| Visiteurs | Date | Objet |

| Commission Bureau de l’Armement (Kommission des Waffenamt) dirigée par le Major Varenhorst[121] de l’OKH + 2 ingénieurs civils, [Spielvogel et Elsenberg] | 19-06-1940 | Envisage la fabrication de locomotives |

| General von Kleist | 20-06-1940 | NP [Non précisé] |

| Oberstleutnant Wendt de l’AOK[122] [stationné à Chagny] | 22-06-1940 | Rétablir les services extérieurs |

| Major Svoboda et Dr Walter Rohland de la DEW et du ministère de l’Armement et des munitions | 27-06-1940 | Visite de l’usine – chars et blindages de chars |

| Oberstleutnant Oberhas (commandant de la place) et von Lissay | 30-06-1940 | Rétablir l’ordre économique |

| Hauptmann Steinberger | 30-06-1940 | Signale qu’il n’a trouvé aucun ouvrier disponible pour des réparations aux Chantiers de Chalon toujours fermés |

| Major Ram et Oberst Wosch, nouveau commandant de la place | 05-07-1940 | Évoque la possibilité d’un enlèvement de certains stocks par le GQG allemand |

| Ing. Oberbaurat Hartmann de la Reichsbahn | 05-07-1940 | Consultation pour 50 locomotives avec rechanges |

| Hauptmann von La Roche, directeur de la BAMAG | 06-07-1940 | Réclame la livraison de tôles en acier et de chaudières pour acide sulfurique |

| Idem | 07-07-1940 | Visite l’aciérie du Breuil |

| Oberst Sturm [+ indication illisible] | 09-07-1940 | Visite du Polygone et de CM[99] |

| Mission Marine[100] dirigée par le Fregattenkapitän Bach | 10-07-1940 | Demande d’offres pour éléments de presses Wagner |

| General Bührmann du RWM | 12-07-1940 | Exige une liste des stocks de métaux |

| Generaloberst Ritter von Leeb[101] | 13-07-1940 | Visite « minutieuse » de l’usine |

| Oberstleutnant Schricker du RWM | 13-07-1940 | Programme de fabrication Schneider |

| Major von Hofacker et Rittmeister von Falkenhausen | 13-07-1940 | Programme de fabrication Schneider |

| Arrivée du Generalmajor Dietinger et de Richard Nagel | 16-07-1940 | NP |

| Missions techniques de Fry de l’OKH et du Baurat Steinhart de l’OKM[126] | 20-07-1940 | Réquisition d’éléments de blindage et de canon pour étude |

| Beckhäuser gérant de Wagner Dortmund | 20-07-1940 | Visite en vue de la commande de presses |

| Fry de l’OKH et Baurat Steinhart de l’OKM | 21-07-1940 | Visite sous la direction du Freg. Kap. Melins et de l’Ing. von Knudson |

| Dir. Gerlenberg et Ing. Knetsch de l’OKH | 22-07-1940 | NP |

| Baron von Schmidt du RWM et von Daniels du Wirtschaftsrüstungsstab de Berlin | 22-07-1940 | Visite de l’usine |

| RüstungsInspekteur Graf Vitzthum, Major von Sybel et Major Gerhardt[127] | 22-07-1940 | Visite de l’usine |

| Rünstungsinspektion de Dijon | 23-07-1940 | Visite de l’usine |

| La Roche et le dir. Schmidt (Mineralölbau) | 25-07-1940 | Visite de l’usine. Demande de corps creux |

| Retour du General Dietinger | 25-07-1940 | NP |

| Commission technique du Generalluftzeugmeister conduite par Günther Tschersich | 28-07-1940 | Visite de l’usine |

| Baurat Stellenrecht | Visite de l’usine (tours à bombes et à corps creux) | |

| Trois officiers de la Luftwaffe + Richard Nagel | 30-07-1940 | Visite de l’usine |

Un certain nombre de visiteurs mentionnés dans ce tableau figuraient parmi les plus éminents représentants de la Wehrmacht et de l’industrie lourde allemande. Le général Ewald von Kleist, qui visita l’usine en personne dès le 20 juin, était pour ainsi dire, avec Heinz Guderian[128], et Erwin Rommel, l’un des vainqueurs de la France, l’officier supérieur qui, avec ses cinq divisions de chars (Panzergruppe Kleist) avait constitué le fer de lance de la campagne de l’Ouest en mai 1940.

Willibald Spielvogel, l’un des deux premiers ingénieurs allemands à visiter l’usine du Creusot avec son collègue Elsenberg, dès le 19 juin, était l’un des dirigeants de la Rheinmetall-Borsig (RMB)[129] de Düsseldorf, entreprise qui allait prendre le contrôle des usines Schneider le mois suivant[130].

Canon anti-char Pak-40, résultat du projet liant depuis 1939 Rheinmetall-Borsig, Krupp et la Wehrmacht. Il s’agit d’une amélioration des modèles 36 et 38 utilisés pendant la guerre d’Espagne © Werner Haupt/Podzun Pallas Verlag

Le Dr Ingénieur Walter Rohland, présent le 27 juin, était l’animateur de la Deutsche Edelstahlwerke (DEW) de Krefeld dont il fut administrateur jusqu’en 1940[131]. Membre du NSDAP depuis 1933, il dirigeait le “Comité spécial des chars d’assaut” (Sonderauscshuss puis Hauptausschuss Panzerwagen) au sein du ministère de l’Armement et des Munitions du Reich où il était responsable de la rationalisation et de l’organisation de la production des panzers. Walter Rohland continuait d’assurer conjointement le développement de la DEW, grande entreprise d’armement qui fournissait à la Wehrmacht blindés, canons, grenades et jusqu’aux casques d’aciers.

Notons également la présence les 6 et 7 juillet du Hauptmann Udo Freiherr von la Roche-Starkenfels. Cet aristocrate d’origine huguenote dirigeait la Bamag-Meguin[132] AG de Berlin qui faisait partie du puissant groupe Julius Pintsch ; il dirigeait aussi la section Fabrication des équipements (Fachgruppe Apparatebau) du Groupe économique de l’ingénierie mécanique (Wirtschaftsgruppe Maschinenbau), l’une des subdivisions du Groupe Industrie du Reich (Reichsgruppe Industrie).

Le Generalmajor Robert Bührmann (1879-1940), signalé au Creusot le 12 juillet, était Inspecteur chargé de la collecte et de l’utilisation des matières premières en Belgique et en France. Comme le précise le compte rendu d’une réunion qu’il eut avec le général Barckhausen à Paris quelques jours plus tard, cet officier supérieur était directement missionné par le Reichsmarschall Göring[133].

Les autorités d’occupation dépêchèrent également au Creusot d’autres responsables de l’organisation militaro-industrielle du Reich en la personne du Major von Hofacker[134] et du Rittmeister von Falkenhausen[135]. Caesar von Hofacker fut le collaborateur (1927) puis le fondé de pouvoir (1936) des Vereinigte Stahlwerke de Düsseldorf, consortium constitué sous la République de Weimar avec l’aide des finances américaines[136]. Officier de réserve de la Luftwaffe, il était alors chargé de la division “Fer et acier” du commandant militaire allemand à Paris. Quant à Alexander von Falkenhausen, il était commandant de l’administration militaire en Belgique et dans le nord de la France depuis le 22 mai 1940. Tous deux étaient membres de l’état-major du général Alfred Streccius (1874-1944), nommé le 1er juin 1940 commandant des troupes allemandes aux Pays-Bas, puis le 27 juin et jusqu’en octobre, chef de l’administration militaire allemande en France, hôtel Majestic à Paris[137].

Günther Tschersich (1899-1953) – mentionné au Creusot le 28 juillet – faisait partie du groupe d’ingénieurs qui travaillaient alors sous les ordres du Generalluftzeugmeister (GL), Ernst Udet. Affecté ou employé directement par le ministère de l’Air du Reich (RLM), l’ingénieur-général (Generalingenieur) – grade qui correspondait à celui de général de division – se voyait confier le plus souvent une mission technique particulière comme l’approvisionnement ou la fabrication des moteurs, et dans le cas de Tschersich, le département de la planification (Chef der Planungsabteilung). Günther Tschersich était également président du conseil de surveillance de la Deutsche Luftfahrt- und Handels AG de Berlin, membre du conseil de surveillance de la Bank der Deutschen Luftfahrt, c’est-à-dire l’organe de financement de l’aéronautique allemande, de la Hansa-Leichtmetall de Berlin, entreprise qui avait pour but de drainer les ressources d’aluminium et de bauxite nécessaires à la Luftwaffe, du Junkers Group de Dessau et enfin de la Messerschmitt AG d’Augsbourg[138]. A noter que Tschersich vint au Creusot muni d’une autorisation de la commission française d’Armistice de Wiesbaden, signée par le général Huntziger, et que le but affiché de sa visite était « touristique », Le Creusot ne constituant en effet qu’une étape du voyage qui le menait dans le Midi, très certainement pour y inspecter les usines aéronautiques[139].

Pendant que les missions allemandes se succédaient, les dirigeants français ne demeuraient pas inactifs. Ils effectuaient des tournées d’inspection des mines et des usines du groupe pour en assurer la remise en route. Les premières difficultés à résoudre étaient le franchissement de la ligne de démarcation, le rétablissement de la force motrice et des moyens de transport, le manque de trésorerie, enfin l’obtention de commandes. Le directeur d’Exploitation François Walckenaer visita ainsi Montceau-les-Mines, le 20 juin, les houillères de Decize, le lendemain, puis les Chantiers de Chalon, et une nouvelle fois Décize, respectivement les 1er et 2 juillet[140].

Les ateliers centraux de la mine à Montceau en 1927 ©-CUCM – Document-Ecomusée – reprod. D. Busseuil

L’un des deux directeurs-généraux du groupe, André Vicaire, accompagné par Henri Faucillon[141], directeur de la division Métallurgie des établissements Schneider, se rendit à Paris, le 26 juin, muni d’un ordre de mission du ministère du Travail, André Février, afin d’assurer la reprise. Il s’arrêta en chemin à Decize et au Creusot où il présida une conférence deux jours plus tard. A Paris, il rencontra deux représentants de la SNCF afin d’obtenir des commandes de matériel ferroviaire, puis s’entretint avec Armand de Saint-Sauveur, l’autre directeur-général du groupe, qui était rentré à Paris vers le 10 juillet[142]. Au cours de la même période, André Vicaire fut convoqué par les généraux allemands Schubert, Barckhausen et von Leeb. Il revint le 17 juillet au Creusot et visita Chalon le lendemain. Pendant ce temps, des missions dirigées par des ingénieurs de l’entreprise furent envoyées à Cize-Bolozon dans l’Ain, à Lyon et à Clermont, pour des suivis ou des prises de commande.

Le 24 juin, les dirigeants français demandèrent la reprise des « relations ferroviaires ». Les agents des bureaux de Paris purent emprunter les chemins de fer le 26 ; le premier train en direction d’Étang-sur-Arroux partit le même jour et le trafic entre Nevers et Chagny fut rétabli le 28. Les Allemands remirent en marche la centrale de Chancy-Pougny au cours de la même période[143]. La mine de Decize était prête à fonctionner : en effet, comme dans toute la région du Centre, les destructions ordonnées par l’Administration française pendant l’exode s’étaient réduites à peu de choses[144]. Les chantiers de Chalon n’étaient pas encore libérés car les Allemands s’en étaient servis pour entreposer les fruits de leur pillage dans la région lyonnaise.

L’usine du Creusot rouvrit ses portes le 7 juillet avec un effectif d’environ 2 500 personnes. Une fois leur tâche accomplie, le directeur d’Exploitation et le directeur de la division de la Mécanique et des constructions navales rentrèrent à Paris[145]. Vers le 10 juillet, Eugène Schneider et le détachement de Bordeaux regagnèrent le siège, 42, rue d’Anjou à Paris (8ème) où les services furent progressivement réorganisés grâce au retour des détachements du Creusot et de Saint-Honoré-les-bains.