Archives de catégorie : 1982-1999

Jour de France, 24 au 30 novembre 1984, par Nicole Manuello

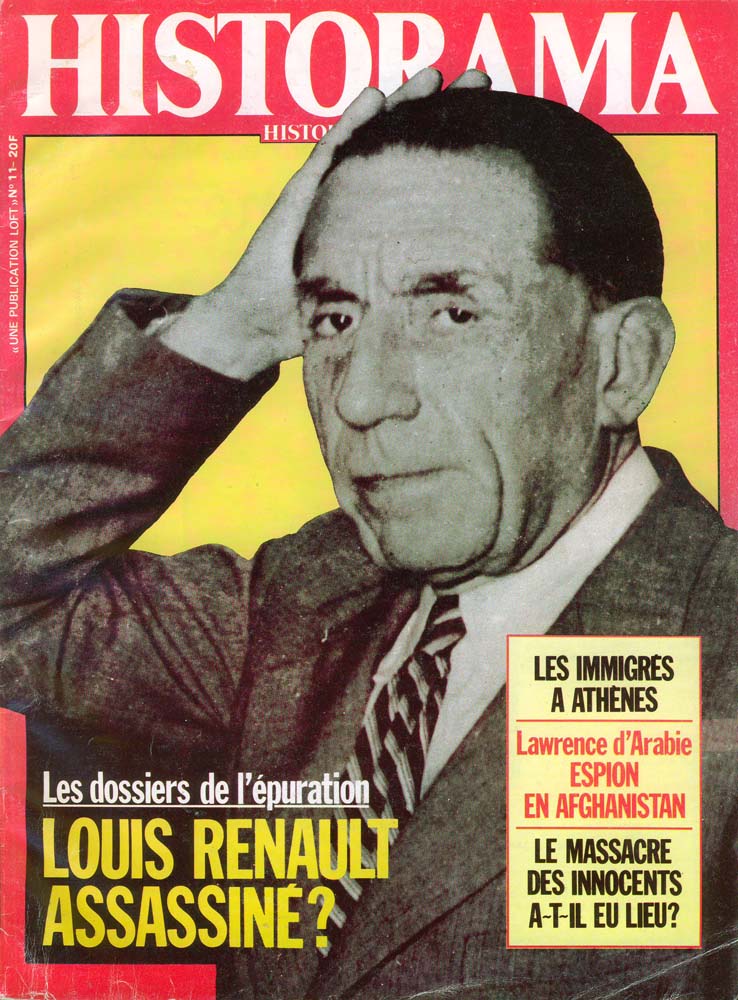

LOUIS RENAULT

LOUIS RENAULT

l’empereur de billancourt

Il fut sans doute le créateur de l’industrie moderne en Europe. De la modeste construction au fond du jardin de sa famille il fait son atelier, alors qu’il n’a que vingt et un ans. Avec ses frères Marcel et Fernand il crée, en 1899, l’usine Renault Frères à Billancourt. Elle ne cessera de s’agrandir après qu’il ait (sic) acheté leurs parts à ces deux premiers associés familiaux. D’abord spécialisée dans les automobiles de courses – premier moyen de faire alors de la réclame – elle deviendra bientôt la grande distributrice de voitures populaires. Pendant la Première Guerre mondiale elle aidera à la victoire ; pendant la seconde elle ne pourra éviter d’aider le vainqueur dans son effort industriel. Il reste pourtant vrai que Renault – un nom propre – demeure un symbole de la France dans le monde.

Prenez le plus adroit, le plus débrouillard de nos mécaniciens-garagistes ; prenez aussi le plus inventif de nos ingénieurs ; ajoutez-y de nos grands industriels “managers”, de taille à gérer des dizaines d’usines, des milliers d’employés, tel un Antoine Riboud ou un François Dalle ; et, pour finir, pensez à un grand coureur automobile, un Nicky Lauda ou un Alain Prost, capable de braver tous les dangers pour obéir à sa passion de la vitesse.

Imaginez maintenant un homme susceptible de réussir dans tous ces domaines, un homme qui réunirait en sa seule personne les qualités du mécanicien, de l’ingénieur, de l’industriel et du coureur automobile. Impensable ? Tel fut pourtant le cas de Louis Renault, l’empereur de Billancourt, l’un des quelques hommes qui ont, de leurs mains noires de cambouis et de leur génie d’organisateur, bouleversé et façonné notre vie.

Imaginez maintenant un homme susceptible de réussir dans tous ces domaines, un homme qui réunirait en sa seule personne les qualités du mécanicien, de l’ingénieur, de l’industriel et du coureur automobile. Impensable ? Tel fut pourtant le cas de Louis Renault, l’empereur de Billancourt, l’un des quelques hommes qui ont, de leurs mains noires de cambouis et de leur génie d’organisateur, bouleversé et façonné notre vie.

Très tôt, et assez distrait en classe, le jeune Louis Renault s’intéresse déjà à tout ce qui roule: ici avec sa première bicyclette.

Louis Renault, il est vrai, avait de qui tenir. Son père Alfred, un artisan tailleur originaire de Saumur, avait débuté, encore enfant, dans une fabrique de boutons d’Angers. Son patron refusant de lui donner sa chance, il l’avait quitté pour monter sa propre entreprise à Paris. Ayant bien réussi, il avait créé par la suite une seconde entreprise, de tissus cette fois, place des Victoires. Une belle ascension.

Alferd Renault avait eu trois fils dont Louis, né en 1877, était le cadet. N’ayant pas su reconnaître le génie de celui-ci – dont, il est vrai, les résultats scolaires étaient lamentables – il avait confié avant sa mort à son fils aîné Fernand la gérance des entreprises familiales.

Louis, le cancre de la famille, ne ressentait à vrai dire qu’une seule passion : la mécanique. Etant encore élève au lycée Condorcet, il avait fait un jour l’école buissonnière et, à la gare Saint-Lazare, s’était glissé dans le tender du rapide Paris-Rouen. Au mécanicien éberlué qui l’avait vu surgir après le départ de derrière un tas de charbon, il avait froidement expliqué qu’il voulait voir comment on chauffait une locomotive.

A treize ans, il passe ses journées à Montmartre. Non pas au Moulin-Rouge, mais dans l’atelier de Serpollet, un des pionniers de l’automobile qui, parfois, consent à emmener l’adolescent à bord de la 6 CV qu’il a construite de ses propres mains. Renault se grise de vitesse… à 30 km à l’heure !

En ces temps heureux où les grandes inventions sont encore à la portée d’artisans bricoleurs dépourvus de gros moyens financiers, Louis Renault va, quelques années plus tard, se lancer à son tour dans l’épopée automobile.

La famille Renault possède une propriété aux portes de Paris, dans la vallée de la Seine. La maison, entourée d’un grand parc, est située dans une petite ville aux allures campagnardes qui s’appelle Billancourt.

Nous sommes en 1898. Louis a vingt et un ans. Au fond du domaine se trouve une modeste construction dont il fait son atelier. Sur un châssis de sa fabrication, il adapte le moteur d’un tricycle De Dion-Bouton qu’il transforme peu à peu, améliorant une pièce après l’autre et faisant au passage une invention décisive pour l’avenir de l’automobile, celle du changement de vitesse à prise directe et transmission par cardan.

Nous sommes en 1898. Louis a vingt et un ans. Au fond du domaine se trouve une modeste construction dont il fait son atelier. Sur un châssis de sa fabrication, il adapte le moteur d’un tricycle De Dion-Bouton qu’il transforme peu à peu, améliorant une pièce après l’autre et faisant au passage une invention décisive pour l’avenir de l’automobile, celle du changement de vitesse à prise directe et transmission par cardan.

La petite bâtisse au fond du jardin de son père, à Billancourt, dont Louis Renault, à vingt et un ans, fait son premier atelier.

La première Renault est née. Mais elle n’existe encore qu’à un seul exemplaire.

Louis promène fièrement sa “voiturette 3/4 de CV”, glane ça et là quelques commandes. Il parvient à convaincre ses frères Fernand et Marcel de se lancer dans cette nouvelle entreprise. Chacun met 20 000 francs et, en février 1899, la société Renault frères, au capital de 60 000 francs, ayant son siège social 100, avenue du Cours à Billancourt, voit le jour.

Quelques spécialistes commencent à s’intéresser aux performances des Renault, mais ils ne sont qu’une poignée. Comment réussir à percer véritablement ? Faire de la publicité ou, comme on disait à l’époque, de la réclame ? Pas d’argent. En emprunter aux banques ? Jamais. Reste une solution : participer aux grandes compétitions sportives qui, déjà à ce moment, sont le meilleur support publicitaire des grandes marques. Mais avec une différence : en 1899, ce sont souvent les constructeurs eux-mêmes qui condusient leur voiture. Ce sera le cas de Levassor, des frères Farman, de Bollée, des frères Renault.

Car si Fernand, de santé fragile, n’est pas fait pour la compétition, Louis a rallié à son idée Marcel qui est lui aussi, à tous les sens du mot, un fonceur.

Chacun des deux frères conduit une voiture : on double ainsi les chances de victoire. Tour à tour, Louis et Marcel vont ainsi triompher. Louis ouvre le palmarès en remportant le 19 octobre 1899 la course Paris-Rambouillet aller et retour : cent kilomètres en 2 heures 49. Lors de la course Paris-Toulouse de 1900, organisée à l’occasion de l’Exposition universelle, Louis arive premier de sa catégorie, celle des “voiturettes” de moins de quatre cents kilos, mais il doit se contenter d’une treizième place au classement général. Nouvelle déception lors du Paris-Berlin de 1901, remporté par Fournier sur une Mors. Mais, là encore, il se classe premier dans la catéorie des “voiturettes”.

Mais l’année suivante, c’est le triomphe. Le 24 juin 1902, à Champigny, est donné le départ de la grande course Paris-Vienne, Louis aura toutes les malchances. Pannes, accidents : une nuit, lors de l’étape Bregenz-Salzbourg, il heurte un passage à niveau près d’Innsbruck et casse une roue. Dans sa volonté de vaincre à tout prix, il se refuse à abandonner, va jusqu’au village voisin, tire du lit un forgeron et un menuisier, construit de toutes pièces une nouvelle roue. Il repart et finit la course dans un rang honorable. Mais son frère Marcel a fait mieux : doublant son compatriote Henri Farman dans la dernière étape Salzbourg-Vienne, il arrive le premier au parc du Prater. Marcel a réalisé le trajet en 26 heures 10 minutes. Il a battu de plus de sept heures l’express de l’Arlberg qui est, à l’époque, le train le plus rapide du monde !

Le premier hall de montage en série (à g.) dont sortira la voiture de course que pilotera Marcel Renault avec son mécanicien Vauthier et que l’on voit ici aux Tuileries avant la course Paris-Madrid.

Le premier hall de montage en série (à g.) dont sortira la voiture de course que pilotera Marcel Renault avec son mécanicien Vauthier et que l’on voit ici aux Tuileries avant la course Paris-Madrid.

Pour Renault, c’est une fabuleuse publicité. A Billancourt, les commandes affluent. L’usine s’étend. Autour du petit atelier de 1898, pieusement conservé jusqu’à nos jours, les constructions s’élèvent. On a empiété sur les pelouses, rasé les arbres, sacrifié une serre, orgueil de feu Alfred Renault.

Heureux en affaires, Louis Renault l’est aussi en amour. Il s’est épris d’une jeune chanteuse d’opéra, Jeanne Hatto. Comme il n’est pas un “beau parleur” et qu’il est plus à l’aise en combinaison de travail, les mains dans un moteur, qu’en frac dans un salon, il use d’un procédé original pour capter l’attention de la belle. Chaque matin, il lui fait porter une énorme gerbe de fleurs, mais sans un mot ni une carte de visite. Jusqu’au jour où Jeanne, piquée au jeu, se renseigne auprès du fleuriste. C’est elle qui, en le remerciant, va faire ce premier pas que Louis eût été bien embarrassé de faire. Leur liaison durera plusieurs années. Louis promit à Jeanne de l’épouser, à condition qu’elle renonce au théâtre. Conscient que son amant était aussi tyrannique chez lui qu’à l’usine, elle s’y refusa.

Heureux en affaires, Louis Renault l’est aussi en amour. Il s’est épris d’une jeune chanteuse d’opéra, Jeanne Hatto. Comme il n’est pas un “beau parleur” et qu’il est plus à l’aise en combinaison de travail, les mains dans un moteur, qu’en frac dans un salon, il use d’un procédé original pour capter l’attention de la belle. Chaque matin, il lui fait porter une énorme gerbe de fleurs, mais sans un mot ni une carte de visite. Jusqu’au jour où Jeanne, piquée au jeu, se renseigne auprès du fleuriste. C’est elle qui, en le remerciant, va faire ce premier pas que Louis eût été bien embarrassé de faire. Leur liaison durera plusieurs années. Louis promit à Jeanne de l’épouser, à condition qu’elle renonce au théâtre. Conscient que son amant était aussi tyrannique chez lui qu’à l’usine, elle s’y refusa.

Jeanne Hatto – ici dans “Faust” – le premier amour de Louis Renault : il rompra cependant avec elle parce qu’elle ne voulut pas abandonner la scène.

Mai 1903. Les dirigeants de l’Automobile-Club de France ont organisé une nouvelle compétition qu’ils annoncent mémorable : la course Paris-Madrid, en trois étapes. Mémorable, elle le sera, mais pas au sens où l’on s’y attendait.

Le départ de la première étape Paris-Bordeaux est donné à Versailles, devant la pièce d’eau des Suisses. Louis Renault s’élance, donne le maximum dès les premiers kilomètres, double ses concurrents, prend la tête. C’est un avantage considérable : la plupart des routes sont encore en terre battue et seul le premier de la file est épargné par les nuages de poussière qui gênent tous les suivants. Derrière Louis Renault, c’est la confusion. Les concurrents prennent tous les risques et bientôt les drames succèdent aux drames. On ne compte plus les accidents, les blessures graves, les fractures. A la sortie d’Angoulême, le conducteur Tourrant perd le contrôle de sa voiture. Son mécanicien est tué. Deux morts parmi les spectateurs. A trente kilomètres de l’arrivée, un autre participant, Barow, percute un arbre. Son mécanicien et lui-même trouvent la mort. Mais à son arrivée à Bordeaux, Louis apprend un nouveau drame qui le touche de plus près : à Couhé-Vérac, entre Poitiers et Ruffec, son frère Marcel, gêné par la poussière que déplace le véhicule qu’il est en train de doubler, n’a pas vu un virage. Il quitte la route, s’écrase au fond d’un fossé. On le relève grèvement blessé.

Louis se précipite à son chevet. Il n’y a plus rien à faire : Marcel meurt quelques heures plus tard.

Emu par cette hécatombe, le gouvernement interdit la poursuite de la course. Il interdit même aux voitures de rouler dans Bordeaux. C’est traînés par des chevaux que les bolides sont acheminés jusqu’à la gare Saint-Jean !

Des bolides. On peut dire le mot sans ironie aucune : le vainqueur, Gabriel, a réalisé sur sa Mors la moyenne, stupéfiante pour l’époque, de 105 km/heure. Louis Renault, classé second, a atteint 97 km/heure. Mais, brisé par le chagrin, il jure à sa mère de ne plus jamais participer à une compétition. Il tiendra parole.

Cependant, le drame de la course Paris-Madrid ne freine pas l’expansion de l’entreprise. L’usine de Billancourt dépasse maintenant les limites de la propriété familiale. On achète terrain après terrain, maison après maison. Des rues entières disparaissent de la carte. Certains propriétaires refusent-ils de vendre ? Renault leur adjoint en guise de voisinage les ateliers les plus bruyants. A ce régime, les récalcitrants ne tardent pas à céder… Sa volonté de fer brise tous les obstacles.

En 1905, la justice confirme ses droits sur le brevet de changement de vitesse qu’il a déposé en 1899, procédé que tous ses concurrents, en France et à l’étranger, ont repris. Ceux-ci sont obligés de lui verser des royalties qui s’élèvent à plusieurs millions de francs-or.

Louis Renault a racheté sa part à l’héritière de Marcel. Quelques mois avant la mort de son frère aîné Fernand, il lui rachète également sa part. Louis reste seul maître à bord.

C’est maintenant un homme riche et puissant. En 1906, il a déjà deux mille cinq cents ouvriers, produit mille six cents véhicules dans l’année, chiffre qu’il doublera l’année suivante. Il possède un hôtel particulier avenue du Bois – l’actuelle avenue Foch -, une résidence à Herqueville, en Normandie. Il n’a pas encore trente ans.

Au fur et à mesure que la demande s’accroît, les méthodes de fabrication qui avaient été celles de l’industrie automobile à ses débuts, se révèlent chaque jour plus inadaptées.

Visiblement, il faut trouver autre chose. Cette autre chose, c’est en Amérique que Louis Renault décide de la chercher. Il s’embarque pour le nouveau monde. A Detroit, Henry Ford, qui a reconnu le génie du Français, le reçoit comme son égal, lui fait visiter ses usines et ses chaînes de montage. Renault rencontre Frederic Taylor, l’inventeur du “taylorisme”. Il se fait expliquer les méthodes de l’Américain : le salaire “aux pièces” fondé sur le volume de production, l’amélioration de la productivité grâce à l’analyse des gestes et au chronométrage des cadences de travail.

Dès son retour en France, Renault décide d’appliquer à Billancourt un des principes de Taylor : le chronométrage. Le projet se heurte à l’hostilité des ouvriers et, pour la première fois depuis la création de l’entreprise, une fissure apparaît entre le patron et son personnel. Renault a beau faire valoir que le nouveau système permettra l’augmentation des salaires, les ouvriers rétorquent qu’il en résultera pour eux un manque de liberté, la disparition de toute initiative, la déshumanisation des conditions de travail.

Renault s’obstine : “Ce sera le travail aux pièces ou rien !” Les ouvriers répliquent par la grève. Cette “grève du chronométrage” ne cessera que sous l’influence de quelques syndicalistes éclairés qui sauront convaincre les ouvriers que leur combat d’arrière-garde est un combat contre le progrès. A l’époque, on y croit encore.

La crise est passée, mais Renault a compris qu’il est désormais seul, qu’il a perdu le contact humain d’autrefois avec ses collaborateurs. Etrange paradoxe : cet homme à la volonté farouche, aux comportements brutaux, capable de terribles “coups de gueule”, est en même temps un timide. Il s’exprime difficilement, bégaie, a du mal à former ses phrases. Sa solitude morale va peu à peu accentuer ce défaut. A la fin de sa vie, il sombrera dans une sorte d’aphasie qui fera parfois douter ses interlocuteurs de ses facultés mentales. Peu à peu, Louis Renault se retranchera du monde extérieur.

La paix et la guerre : la présence des voitures Renault dans les courses automobiles continue d’assurer la publicité de la firme ; le 11 novembre défilent les chars Renault qui ont participé à la victoire.

La paix et la guerre : la présence des voitures Renault dans les courses automobiles continue d’assurer la publicité de la firme ; le 11 novembre défilent les chars Renault qui ont participé à la victoire.

Mais, en 1914, il n’en est pas encore là. A la déclaration de la guerre, l’homme qui a maintenant vingt mille ouvriers sous ses ordres est mobilisé comme simple 2è classe. Son usine, qu’on juge sans intérêt pour la Défense nationale, est fermée !

Heureusement, le ministre de la Guerre, Messimy, change vite d’avis. Dix jours plus tard, il convoque Renault. Peut-il fabriquer des obus ? Ses machines ne sont pas conçues pour cela, mais on peut compter sur lui pour se débrouiller. Il se met aussitôt au travail.

Début septembre, l’automobile de tourisme fait une entrée inattendue dans la stratégie militaire : c’est le célèbre épisode des taxis de la Marne, qui permettent à Gallini de jeter cinq bataillons d’infanterie sur les flancs de l’ennemi. Ces légendaires taxis sont des Renault.

Mais voici que s’annonce une autre aventure technique. Le colonel (plus tard général) Estienne a conçu une nouvelle arme. Il parle de “cuirassements mobiles”, ensuite de “cuirassés terrestres” puis, l’engin prenant forme, d'”automitrailleuses à chenilles” et enfin de “chars d’assaut”.

Estienne fait le siège du général Joffre, le bombarde de notes et de projets, parvient enfin, début 1916, à la convaincre. Des essais sont confiés à Renault et à Schneider. Les débuts sont balbutiants : les premiers chars Schneider n’ont pas de démarreurs automatiques. Si le moteur calait en pleine bataille, le servant du char devait sortir de sa tourelle et remettre le moteur en marche à la manivelle !

Renault, comme ses premières voitures, cherche le meilleur rapport entre le poids et la puissance. L’idée d’un char lourd est séduisante, mais les moteurs de l’époque n’ont pas la force nécessaire pour garantir un minimum de vitesse. Renault opte pour le char léger de quatre tonnes équipé d’un moteur de 40 CV, d’un canon de 37 et d’une mitrailleuse. L’engin peut se déplacer à 12 km/heure.

Les premiers essais ont lieu à Billancourt en janvier 1917. Louis Renault est aux commandes du premier char.

Estienne et Renault sont d ela même trempe. Ils n’ont pas leur pareil pour bousculer l’inertie des bureaux, vaincre l’hostilité des commissions. Ils parviennent enfin à faire accepter la construction en série des chars d’assaut.

A Billancourt, on travaille douze heures par jour. La vibration des moteurs, la surcharge des ateliers sont telles qu’en juin 1917, elles provoquent une catastrophe : un bâtiment s’effondre, ensevelissant sous ses décombres une quinzaine d’ouvriers.

Mais, enfin, les chars sortent. Lors de la percée allemande du chemin des Dames, en mai 1918, les premiers chars Renault sont lancés dans la bataille. Ils contribuent à stopper l’avance de l’ennemi. Leur rôle se révèlera important, voire décisif, pendant tout l’été 1918.

La fin de la guerre est une période faste pour Louis Renault. la rosette d’officier de la Légion d’honneur, une des très rares de la guerre a être décernée à un non-combattant, vient récompenser sa contribution à la victoire. Le 26 septembre 1918, à Herqueville, il épouse la fille d’un notaire parisien, Christiane Boullaire. Ce sera un mariage heureux. Deux ans plus tard naîtra son fils unique, Jean-Louis. Pour sa famille, il fera construire un château dans l’île de Chausey. Sans doute par goût du symbole, il lui donne la forme d’une vieille forteresse imprenable.

La fin de la guerre est une période faste pour Louis Renault. la rosette d’officier de la Légion d’honneur, une des très rares de la guerre a être décernée à un non-combattant, vient récompenser sa contribution à la victoire. Le 26 septembre 1918, à Herqueville, il épouse la fille d’un notaire parisien, Christiane Boullaire. Ce sera un mariage heureux. Deux ans plus tard naîtra son fils unique, Jean-Louis. Pour sa famille, il fera construire un château dans l’île de Chausey. Sans doute par goût du symbole, il lui donne la forme d’une vieille forteresse imprenable.

Un moment de détente sur son yacht avec sa femme Christiane et son fils unique Jean-Louis.

Cependant, à Billancourt, la production des voitures de tourisme a repris sur une grande échelle. Les modèles se succèdent: Vivaquatre, Monaquatre, Vivasix, Monastella, Primaquatre, Celtaquatre, Monasix, Nervastella, Juvaquatre, etc.

Des dizaines de marques créées dans les petits ateliers du début du siècle, Renault est un des rares à avoir survécu et prospéré. Mais la guerre a fait surgir un nouveau concurrent, redoutable : André Citroën.

Tout sépare les deux hommes. Là où Citroën symbolise les années folles, Renault incarne les vieilles vertus paysannes. Le premier jongle avec le crédit, se révèle un génie de la publicité ; le second se refuse à emprunter un sou aux banques et compte sur la patiente amélioration de ses modèles pour progresser.

Leur concurrence prend parfois des aspects comiques. Lorsque Citroën inscrit son nom en lettres lumineuses sur la tour Eiffel, Renault réplique en exhibant le sien quai Blériot, sur un gigantesque panneau qui fait face aux usines rivales du quai de Javel ! Mais Louis Renault connaît les qualités de son adversaire.

– Il est bien utile, ce Citroën, dit-il un jour. Avec lui, impossible de s’endormir !

Au début des années 30, Renault étend ses usines de Billancourt sur l’île Seguin, au milieu de la Seine. Sans emprunter, il y construit, sur plus d’un kilomètre de long, une immense chaîne de montage sur le modèle américain.

En 1933, Citroën l’imite à Javel. Il fait détruire 30 000 m2 de bâtiments pour aménager sa chaîne de montage. Mais lui, contrairement à Renault, s’est endetté. L’année suivante, à la veille de lancer la 11 CV tarction avant, il fait faillite. Il ne survit pas à cet échec et meurt en 1935.

Renault va-t-il rester le seul maître de l’industrie automobile française ? Peut-être le pense-t-il. Mais, à son tour, de terribles épreuves l’attendent.

1936 : la victoire du Front populaire entraîne une vague de grèves sans précédent. Renault, en dépit de ses efforts et de ses réalisations sociales, est considéré comme un “patron de combat”. Ses usines restent occupées pendant plusieurs semaines.

1939 : c’est à nouveau la guerre. Commencent pour la France des années noires et, pour Louis Renault, des années difficiles qui s’achèveront tragiquement.

Dès leur entrée à Paris, en juin 1940, les Allemands placent les usines de Billancourt sous leur contrôle et mettent en demeure Renault de se consacrer désormais à la production de camions destinés à la Wehrmacht. Renault obtempère. Les chaînes de fabrication fonctionneront jusqu’à la fin de l’Occupation, en dépit de trois bombardement alliés des 3 mars 1942, 4 avril 1943 et 15 septembre 1943 qui endommageront les usines et feront des centaines de victimes civiles à Boulogne-Billancourt.

Des amis de Louis Renault s’inquiètent, l’adjurent de cesser ses compromissions :

– Vous travaillez pour les Allemands. Vous gagnez de l’argent en leur vendant des camions !

Renault hausse les épaules :

– Vous préférez que je leur en fasse cadeau ?

Réponse un peu courte. Comme l’a dit très justement un de ses biographes, Saint-Loup, “son patriotisme, c’est Billancourt”. Obsédé par l’idée que les Allemands pourraient démonter ses machines, transférer ses chaînes en Allemagne, Renault compose avec l’Occupant. Il ne pense qu’à sauver ses usines, sans voir ce que son attitude peut avoir d’ambigu.

Quelques semaines après la libération de Paris, le 23 septembre 1944, Renault est arrêté et incarcéré à Fresnes. Il est placé à l’infirmerie, mais sa santé ne cesse de se dégrader. Transféré à l’hôpital de Ville-Evrard, puis à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, rue Oudinot à Paris, il y expire le 24 octobre.

De quoi est-il mort ? De maladie, comme le dit la version officielle ? Des suites de mauvais traitements subis à Fresnes de la part d'”éléments incontrôlés”, comme le soutint sa veuve ? Le mystère, si mystère il y a, demeure entier.

Après sa mort, son entreprise est nationalisée. La “Régie Renault” est née. La marque demeure digne de son créateur.

Après sa mort, son entreprise est nationalisée. La “Régie Renault” est née. La marque demeure digne de son créateur.

Son premier succès portera encore la trace du génie de Louis Renault. En 1938, au Salon de l’auto de Berlin, il avait pu examiner la toute nouvelle Volkswagen et s’entretenir avec son créateur, le docteur Porsche. Pendant l’Occupation, sur des heures de travail soustraites à l’attention des contrôleurs allemands, Renault s’inspira de la Volkswagen pour fabriquer en secret trois prototypes d’une nouvelle voiture de tourisme.

Par delà la guerre et la nationalisation, la célèbre “4 chevaux” mise au point par Louis Renault va perpétuer le succès de la Régie au-delà de la direction de son fondateur.

Légèrement modifiée après la guerre, ce modèle devint celui de la populaire 4 CV. Ces millions de Français et d’Européens qui, pendant vingt ans, sillonnèrent les routes au volant de la 4 CV, ce fut en quelque sorte la revanche posthume de Louis Renault. La dernière victoire de l’empereur de Billancourt.

N. M.

Pour en savoir plus :

– Renault de Billancourt, par Saint-Loup. Amiot-Dumont, 1955.

– Louis Renault ou cinquante ans d’épopée automobile nationale, par L. Dauvergne. La Table ronde, 1954.

– Le seigneur de Billancourt, par Jean Mézerette, dans Historia, avril 1984, numéro spécial L’automobile a cent ans.

– Les balbutiements de l’automobile, par A. Norton. Eric Baschet, 1982.

– Renault 1898-1965. Vilo, 1965.

– Louis Renault, par Gilles (sic) Hatry. Ed. Lafourcade, 1982.

Le Monde, par Pascal Galinier, 20-21 décembre 1998

La voiturette de Louis Renault

Il y a un siècle, un jeune bricoleur surdoué enthousiasmait les Parisiens en remontant la rue Lepic au volant d’un véhicule de son invention. Résultat : douze commandes ! Une saga industrielle commençait, où se reflète un pan de l’histoire de France, pour le meilleur et parfois le pire.

Le 24 décembre 1998, parti réveillonner à Montmartre avec son frère Marcel, au volant de la « voiturette » qu’il vient d’assembler dans son atelier de Billancourt, Louis Renault rentre chez lui, au petit matin, avec le plus beau des cadeaux de Noël : douze commandes ! En fait de réveillon, le jeune bricoleur surdoué – il a vingt et un ans – a passé une partie de la nuit à faire essayer son engin à de riches fêtards, escaladant la Butte par la fameuse côte de la rue Lepic.

Ainsi débute une aventure industrielle hors du commun, qui va épouse l’histoire de la France du XXème siècle, des taxis de la Marne au Front populaire, de la Libération à Mai 68. Louis Renault n’est pas de cette race d’inventeurs géniaux qui pullulent en cette fin de XIXème siècle. Sa voiturette n’a en soi rien de révolutionnaire. Sa seule innovation : une boîte de vitesse à prise directe. Le plus jeune des trois frères Renault a une autre forme de génie : il sait assembler et perfectionner les techniques balbutiantes et éparses disponibles sur le marché. L’industriel pointe déjà sous le mécano. Louis a mis dans sa première création tout ce qui fera Renault. La voiturette, légère et peu puissante (le moteur développe… ¾ de cheval), ne consomme que 6 litres au 100 kilomètres mais pousse des pointes à 50 km/h. Elle préfigure la 4 CV, le R5, la Twingo…

Dès le début, ce fils d’un industriel du bouton – navré de voir son cadet ne s’intéresser qu’à la mécanique, Alfred Renault traitait Louis de « cancre » – pressent que l’automobile n’a d’avenir que si elle sort du ghetto des clients fortunés qui font alors la gloire des pionniers, les Peugeot, les Darracq, les Panhard et Levassor. Le futur grand patron a choisi son créneau et son credo : « Construire les meilleures autos au prix le plus bas afin qu’un jour chaque famille en France puisse avoir sa petite auto », ainsi qu’il l’écrira à ses ouvriers en 1936, au lendemain des grandes grèves du Front populaire. Dès lors, il n’aura qu’une obsession : faire de son modeste atelier de Billancourt une véritable usine, son usine, qu’il n’appellera plus que « l’Usine ».

Dès 1905, la société Renault Frères est le premier constructeur français, avec 1179 voitures produites. En 1909, après la mort de ses deux aînés, Louis est seul maître à bord de « l’Usine ». En 1911, il traverse l’Atlantique pour rencontrer Henry Ford et Frederic W. Taylor, les pères de la production de masse. Il en revient conquis par le taylorisme, qu’il impose aussitôt à ses ouvriers. Les cadences font un bond, mais, en 1913, Billancourt connaît sa première grève. Le patron éructe : « Pour moi, les grévistes ça n’existe pas ! ». La légende noire de « l’ogre de Billancourt » commence…

En 1914, réquisitionné, Renault commence par fabriquer des obus. Mais très vite, l’usine se penche sur un tout nouveau type de véhicule : le char d’assaut. Renault en produira trois mille en 1918. Son intervention sur le champ de bataille sera décisive. Louis Renault sort de la Grande Guerre plus puissant que jamais. Et doté, enfin, d’un concurrent à sa mesure, un obscur ingénieur, promoteur avant-guerre d’un « engrenage à double chevron », et qui a profité du conflit pour créer son entreprise d’automobiles : André Citroën.

Brillant, mondain, joueur… tout oppose le polytechnicien Citroën au « cancre » Renault. Tout, sauf la passion de produire toujours plus de voitures. Une course à la puissance commence entre les deux constructeurs, qui ne s’arrêtera plus, même après la mort de leurs fondateurs. Les années vingt et trente voient les rives de la Seine, à l’ouest de Paris, se couvrir des usines que les deux tycoons ne cessent d’étendre : Citroën à Javel, Renault à Billancourt. En 1929, Louis Renault débarque sur l’île Seguin, qu’il convoitait de longue date, en face de l’atelier de ses débuts. Il bétonnera jusqu’au dernier mètre carré de ce site naguère bucolique.

André Citroën meurt en 1935, criblé de dettes, et sa firme est racheté par Michelin. Rien ne semble pouvoir arrêter Louis Renault. Même pas le Front populaire. Laissant son jeune adjoint, François Lehideux, négocier avec les grévistes, le patron s’enferme de plus en plus dans son personnage « d’ogre ». En 1938, il reçoit la visite d’Adolf Hitler sur son stand du Salon de l’auto de Berlin. Subjugué moins par l’idéologie que par le volontarisme industriel des nazis, Louis Renault ramène d’Allemagne un surnom : « Hitler m’a dit » ; une commande de Goering pour une Primaquatre ; et une idée à creuser, « son » idée de 1898, un peu délaissée depuis : la « voiture du peuple », que l’ingénieur Porsche a réalisée à la demande du Führer. La Volkswagen inspirera directement la future 4 CV.

En 1940, le maître de Billancourt se rallie sans états d’âme à la politique de collaboration prônée par Pétain, qu’il avait rencontré sur le champ de bataille de Champagne en 1916. Les bombardements répétés de ses usines par les Alliés, à partir de 1942, n’entament pas sa détermination : il reconstruit sans cesse pour continuer à produire, produire toujours et préserver « l’Usine ». Durant l’Occupation, placé sous la férule de Daimler-Benz, Renault assemblera près de 40.000 véhicules, dont plus de 34.000 destinés aux Allemands.

Traqué, cloué au pilori par la presse de la Libération, Louis Renault est emprisonné en septembre 1944 pour « commerce avec l’ennemi ». Malade, maltraité par ses geôliers, il meurt à la clinique Saint-Jean-de-Dieu le 24 octobre 1944, sans avoir été jugé. Renault est nationalisé, le 16 janvier 1945, par le gouvernement du général de Gaulle, au nom « de la Résistance et de la classe ouvrière tout entière » (lire ci-dessous) (…)

Libération, par Nathan Hervé, 4 février 1998

Livre. Louis Renault, créateur de la plus grande usine de France, fut collaborateur. La défaite d’un patron. Louis Renault, par Emmanuel Chadeau. Plon. 460 pages, 149 francs.

Livre. Louis Renault, créateur de la plus grande usine de France, fut collaborateur. La défaite d’un patron. Louis Renault, par Emmanuel Chadeau. Plon. 460 pages, 149 francs.

Chaque année le PDG de Renault reçoit les syndicats du groupe. La cérémonie se déroule dans la solennelle salle du conseil d’administration. Aux murs sont alignés les portraits des PDG successifs, dont le premier est Louis Renault lui-même. Chaque année la CGT conteste la présence de la photographie dans l’enceinte de l’ex-régie. Quelquefois l’algarade manque de tourner à l’échauffourée. Cinquante-trois ans après la nationalisation des usines de Billancourt, et alors que l’entreprise va fêter son centenaire, son créateur fait toujours figure d’épouvantail. Un biographie du personnage, la quatrième du genre, par Emmanuel Chadeau, professeur à l’Université Charles-de-Gaulle à Lille, sort à point nommé pour rappeler à quel point Louis Renault fut controversé. Accusé de collaboration et de trahison, il mourut dans des circonstances obscures peu de temps après avoir été tiré de la prison où l’avait jeté la résistance triomphante.

Visiblement mal en point, le patron de la plus grande usine de France était aussi atteint d’un mal incurable. Pour l’auteur, il a été assassiné, même si aucune preuve n’est apportée, victime de la guerre sociale. Louis Renault ne fut jamais jugé mais ses biens industriels furent saisis. L’homme était pourtant sorti en héros de la première guerre mondiale. Les taxis de la Marne et les chars de la victoire, en 1918, c’est lui. C’est dans l’entre deux-guerres que son image vire à l’aigre. Sous le Front populaire, Louis Renault s’oppose aux congés payés, aux quarante heures, aux conventions collectives et aux délégués du personnel. Comme il possède la plus importante usine de France (30 000 salariés), la CGT, réunifiée, mais animée chez Renault par des militants communistes, voudra faire de l’entreprise un exemple. Le paroxysme est atteint en 1938, lorsque Paul Raynaud publie les décrets-lois qui permettent de travailler au-delà des 40 heures légales. L’occupation de l’usine finit en guérilla avec la police. Louis Renault utilise alors une arme terrible: tous les ouvriers sont lock-outés et réembauchés individuellement. Les membres connus de la CGT restent dehors. Un geste «qui pèsera lourd plus tard (…) dans le dossier à charge» de Louis Renault, explique Chadeau.

La défaite prend Renault, comme la France, par surprise. Mais c’est alors que l’industriel multiplie les équivoques. Il a participé plutôt mollement à l’effort de réarmement, il résiste mollement aux injonctions allemandes. Et la remise en cause de la convention collective range rapidement le patron parmi ceux auxquels on a fait dire: «plutôt Hitler que le Front populaire». Si Chadeau tord le cou à la légende de Renault produisant des panzers pour l’ennemi, la production de camions, elle, sera bien réelle.

A essence pour la Wehrmacht, à gazogène pour la France. Selon Chadeau, l’homme malade de 63 ans a eu peur de voir confisquée l’oeuvre de sa vie. Par les Allemands, mais aussi, peut être, par Vichy. L’un des mérites de l’auteur est de montrer combien on se déchirait dans les coulisses du régime de Pétain (Mme Renault fut la maîtresse de Drieu La Rochelle et François Lehideux, le neveu, ministre de l’Industrie de Darlan). Renault en fit-il plus que d’autres? Non prouve le biographe. Reste qu’à la différence des Peugeot ou des Michelin, il fit reconstruire son usine bombardée. Et surtout qu’il n’entretint, même tardivement, aucun contact avec la Résistance. Sans doute l’erreur de trop.

Nathan Hervé

Lire, 1er mars 1998

L’automne 1944 voit la fin pitoyable du célèbre industriel de l’automobile. Accusé d’avoir fait tourner ses usines pour l’armement allemand, il est mis au secret sous haute surveillance à Fresnes.

L’automne 1944 voit la fin pitoyable du célèbre industriel de l’automobile. Accusé d’avoir fait tourner ses usines pour l’armement allemand, il est mis au secret sous haute surveillance à Fresnes.

Louis Renault et René de Peyrecave sont tous deux arrêtés à Paris, le 23 septembre 1944. Sur les circonstances de l’arrestation de Peyrecave, peu de zones d’ombre. On est un samedi, l’homme est chez lui. C’est alors un parcours banal au terme duquel, le soir même, il couche à la prison de Fresnes. Entre les deux: mise au secret dans un local indéterminé – un commissariat de police? -, passage à tabac – une tradition vieille comme la police -, présentation au juge d’instruction – un magistrat politiquement «sûr» – et le transfert à la prison. En quelques heures, le puissant directeur général est transformé en délinquant banal, dépouillé de ses lacets, de sa ceinture, de sa montre, de son stylo, puis fouillé à corps.

Beaucoup d’ombre, en revanche, autour des dernières heures de liberté de Louis Renault. De son trajet on connaît surtout la fin, quand il se retrouve, ce samedi après-midi, au Palais de justice, devant le juge d’instruction Marcel Martin. Une fois les formalités judiciaires accomplies – inscription de l’identité, lecture des motifs d’inculpation -, Martin l’envoie à Fresnes. Au secret, une fois de plus. Aucun doute ne subsiste quant à l’heure de l’incarcération: 17 heures. Elle est attestée par les rapports de police comme par le registre d’écrou de la prison. Mais comment Louis Renault est-il passé de Moulicent, au fin fond de l’Orne, au Palais de justice? Et pourquoi a-t-il finalement préféré se rendre plutôt que de trouver une nouvelle cachette?

La tradition veut que Renault ait fait un retour théâtral dans la capitale, le soir du 22. Jeanne Hatto [sa maîtresse (N.d.l.r.) ] est chez elle, rue du Colonel-Moll. Il fait nuit. On sonne, ou on frappe à la porte. Elle descend de son premier étage, elle entrouvre l’huis, et là, sur son seuil, elle trouve Louis Renault. Embrassades, soins, confidences. Finalement, l’homme traqué repart – à pied, à vélo, on ne sait -, et il parvient enfin chez lui, avenue Foch, où, mystérieusement avertie, Christiane l’attend dans l’état d’inquiétude que l’on devine. Ici, nouveaux conciliabules, repos, sommeil, matinée passée en colloques intimes, et puis le déjeuner. Renault a pris sa décision, il va chez le juge.

Pour romantiques qu’ils soient, ces épisodes ne sont guère réalistes. Il y a des détails qui ne «collent» pas. Louis Renault n’a jamais rendu visite le 22 septembre 1944 à Jeanne Hatto. Elle n’est pas à Paris, mais à Roquemaure-du-Gard, six cent cinquante kilomètres plus au sud. Et de là, le 27 septembre, elle écrit à Louis. Deux pages serrées, à l’encre de fantaisie, sur un de ces papiers dont elle raffole, d’une couleur très «féminine». Pas du tout la lettre destinée à quelqu’un qu’on a vu cinq jours plus tôt et qui vous a annoncé qu’il allait se rendre à la justice. Elle s’adresse à un homme qu’elle n’a pas vu depuis longtemps, à qui elle donne des nouvelles, anciennes ou plus fraîches. Sa lettre décrit les combats de la région d’Orange après le débarquement de Provence du 15 août 1944, puis évoque l’irruption des maquisards dans les villages… Elle se plaint des longues semaines de solitude qu’elle vient de vivre, parfois au milieu de grands dangers. «Le temps me dure d’être absolument sans aucune nouvelle, absolument seule – sans pouvoir échanger une idée ni une parole -, obligée à la plus absolue banalité et à la plus grande circonspection, tant il est sage de se défier de son ombre même.» Et de conclure: «Je tricote, je m’inquiète et je m’embête.»

C’est finalement Christiane Renault qui, grâce à une lettre à une amie, demeurée inédite jusqu’à ce jour, nous livre la clé des événements. On y lit: «L[ouis] était entré en clinique depuis quarante-huit heures, étant extrêmement fatigué.» C’est donc son état de santé qui amène la reddition de l’industriel. Louis Renault est tombé gravement malade du côté de Moulicent, on l’aurait «retapé» dans une clinique de la région, mais, sa sécurité ne pouvant y être assurée, il aurait préféré se rendre à Paris, en dépit du danger, pour être, au cas où surviendrait le pire, au plus près de Christiane et de Jean-Louis [sa femme et son fils (N.d.l.r.) ].

A partir de là, tout s’enchaîne. Louis Renault est reconduit à Paris dans la nuit du 22 au 23 septembre, entre avenue Foch par une entrée mal surveillée – le garage ou le passage souterrain, inconnu de la police, entre le 88 et le 90 de l’avenue. Christiane, qui a encore dîné avec Peyrecave l’avant-veille au soir, a conçu tout un plan pour faire se rencontrer les deux hommes, le 23 septembre au soir. Devaient-ils préparer ensemble leur défense, ou l’évacuation de Renault vers un nouveau lieu sûr? Mais l’arrestation de Peyrecave enlève tout espoir. C’est à ce moment que Renault décide de se livrer à la justice. Cette décision est nourrie par plusieurs motifs qui additionnent leurs effets. Il est au bout du rouleau. Dans le monde semi-réel où il se meut depuis tant de mois, il n’a pas réussi à se persuader lui-même que ses accusateurs lui en voulaient vraiment. Enfin, il ne saurait laisser Peyrecave seul face à ses juges: Renault est un homme fidèle en amitié.

La suite n’est que détail. Un des inspecteurs de la Police judiciaire présents au Palais de justice le 23 septembre atteste que Renault est arrivé libre chez le juge Marcel Martin, le magistrat chargé de son dossier, en début d’après-midi. Il n’est pas venu seul. Introduit dans le cabinet du juge, le policier y découvre «l’intéressé», mais aussi deux avocats – identifiés plus tard comme Me Ribet et Me Charpentier, deux «ténors» du barreau – ainsi qu’un «membre de la famille» ou un «proche», en vérité Pierre Rochefort. «J’ai vu Louis Renault assis dans un fauteuil et qui avait l’air très abattu.» Il s’agit d’une confrontation de routine: «C’est dans le cabinet du juge que nous avons opéré l’arrestation en vertu du mandat de dépôt.» Ces formalités accomplies, on part vers Fresnes, dans la voiture qui a amené Louis Renault: «La voiture était, je crois, conduite par ce parent lui-même, en tout cas il était dans la voiture avec Renault, l’inspecteur W et moi-même.» «Nous avons laissé Louis Renault au greffe, dans le bâtiment principal, où il a été pris en charge par l’administration pénitentiaire.»

Pour le policier, pas de doute: on va mettre Louis Renault à l’infirmerie. C’est d’ailleurs ce que le juge Martin a demandé: «Je crois me souvenir que M. Martin a téléphoné en notre présence à Fresnes en disant qu’il faisait écrouer Louis Renault et en demandant qu’il soit admis directement à l’infirmerie centrale.» Cette précaution est nécessaire. Pour son policier d’escorte, l’homme est «très abattu», selon son épouse «il est très fatigué», il «sort de clinique». Bref, c’est un grand malade qu’on fait entrer à Fresnes. Mais la précaution n’est pas seulement médicale. Le juge n’est pas sans connaître la violence des récentes attaques de la presse contre l’industriel. Or, le sort des épurés qu’on jette en prison n’a rien d’enviable. Depuis plusieurs semaines, la région parisienne vit à l’heure des règlements de comptes. Pour autant, à Fresnes, toute une partie de la prison – notamment la 3e division – échappe à la justice ordinaire. «A cette époque, la Direction du ministère de l’Intérieur avait donné des locaux, à Fresnes, aux éléments FFI, les laissant libres d’agir dans cette prison officielle afin qu’ils libèrent les locaux leur servant de prisons particulières… dans divers quartiers de Paris» où «étaient jugés et exécutés journellement… des Français». Et puis, à Fresnes, outre ces FFI et les surveillants de la PJ, qui doublent les «matons» pour la surveillance des détenus politiques, on trouve aussi des «usurpateurs», en clair, des éléments incontrôlés, mais armés, qui se mêlent aux autres, leur prêtent éventuellement main-forte, mais qui, profitant de l’encombrement et de la confusion, font aussi régner leur propre loi. En envoyant Renault à l’infirmerie spéciale, le juge Martin pense donc, à double titre – médical et policier -, protéger la vie de son précieux prisonnier.

Au départ, tout se passe comme prévu. Déposé au greffe de la prison par les inspecteurs de la PJ, XX et W, Renault remplit les formalités d’usage. On le dépouille de ses «bijoux»: «Une montre en métal blanc, un porte-mine métal blanc.» Puis c’est la fouille à corps, qui ne donne rien. Renault est alors orienté vers l’infirmerie.

A partir de là, pour savoir ce qui arrive à Louis Renault, il faut se reporter à des témoignages recueillis plus tard, en 1951-1957, à une époque où Christiane Renault prépare, puis essaie de faire aboutir une plainte pour homicide volontaire à l’encontre de son époux. Car les témoignages directs de l’époque sont trop fragmentaires. Quant aux registres de service de l’infirmerie, ils ont, tout simplement, été mutilés. Comme le note en 1957 un juge d’instruction: «Il manque… la période du 23 septembre 1944 inclus au 5 octobre 1944 inclus» [d’après le contexte, ce serait la période paire qui aurait dû figurer entre ces deux dates]…» Comme l’indiquera un jour un cadre de l’administration pénitentiaire: «N’importe quel fonctionnaire d’un service ”grand quartier” ou ”divisions” a pu librement avoir accès à l’hôpital de Fresnes où se trouvait le registre.» Alors, que s’est-il passé?

D’emblée, le 23, Renault est placé dans une cellule individuelle – ce n’est pas un traitement de faveur: c’est ça, «être au secret». Selon un employé du service d’entretien, «on l’a mis aussitôt au premier étage de l’infirmerie, dans une cellule où il fut seul, et aussitôt 4 ou 5 civils se sont mis à la porte de sa cellule; ils avaient mission de le surveiller spécialement; c’est la seule cellule qui fut gardée de cette façon à Fresnes à cette époque. Jamais l’entrée de la cellule ne fut abandonnée; il y avait toujours entre trois et cinq de ces mêmes hommes, et lorsque certains étaient obligés de s’absenter, ils se faisaient remplacer par d’autres de la prison. On croit savoir que ces civils n’appartenaient pas à l’administration, mais à la Sûreté générale, donc PJ, et même la nuit, ils restaient à la porte de cette cellule».

Très vite, l’isolement, l’enfermement et la surveillance permanente – Renault, rappelons-le, est claustrophobe – agissent sur l’état du prisonnier, et d’autant plus, semble-t-il, que les «soins» médicaux qui lui sont prodigués sont superficiels. Le témoignage d’une infirmière est, à cet égard, révélateur à la fois de l’ambiance et de l’évolution de l’état du prisonnier. Disons-le tout net: il déprime, et même, par instants, il délire.

«Il était en possession d’un sac de couchage et de ses vêtements personnels… Louis Renault était anéanti par la suite des événements qui précédaient son arrivée à l’infirmerie. Il était très triste, très bouleversé.» Notre homme fait des confidences, tout à fait surprenantes, et que rien – sinon les légendes colportées ultérieurement par des ouvrages hagiographiques – ne vient étayer. «Il m’a dit: ”Ils vont nationaliser mes usines, mais la fortune, ça m’est égal. Je voudrais un atelier, et ça me suffirait, car toutes les pièces d’une auto, je suis capable de les faire moi-même. Ils ont nationalisé mes usines, ils sont idiots, à ma mort, ils auraient eu bien davantage, j’avais fait un testament, quand je suis parti en Amérique, j’avais pris mes dispositions et je donnais mes usines à mes ouvriers.” Ou encore: ”J’ai sauvé de la déportation mes ouvriers, quarante mille Français. Si j’avais refusé de faire marcher mes usines, elles auraient fonctionné sans moi, et au maximum, tandis qu’elles tournaient au ralenti. Ainsi mes ouvriers étaient à Billancourt, et non en Allemagne.”» Et l’infirmière de conclure: «Il était profondément triste et effondré.»

Manifestement Renault n’a plus l’esprit très clair. Pour autant, son corps l’a-t-il lui aussi trahi? L’infirmière ajoute: «J’ai dû quitter l’infirmerie de Fresnes le 29 septembre 1944. Lors de mon départ, Louis Renault était encore en parfaite santé [sic! N.d.a.], n’ayant aucun organe essentiel de touché… il se nourrissait essentiellement de tout ce que je lui donnais moi-même, il se méfiait de toute autre nourriture.» Entre-temps, une complicité bien naturelle s’est établie entre le détenu et sa garde- malade: «Très profondément attristé, il réclamait sans cesse sa femme et son fils. Personnellement, je m’efforçais de le distraire en le taquinant même sur sa vie publique. Ces plaisanteries étaient pour lui un dérivatif – car il avait quotidiennement la conviction qu’il allait être libéré d’un moment à l’autre. Il était très inquiet de ne rien savoir mais le soir il s’endormait à l’aide d’un gardénal que je lui donnais (à son insu dans un tilleul).»

On en est là le 29 septembre 1944. Le 1er ou le 2 octobre, Renault est vu par plusieurs témoins, notamment des avocats chargés par le bâtonnier de Paris de porter assistance à un nombre – élevé – de détenus arrêtés à l’insu du parquet. L’un de ces avocats constate l’aggravation de l’état du détenu, toujours placé sous la même surveillance intense. «…Trois hommes regardaient à travers le judas d’une cellule; et ils riaient en ayant l’air de se moquer des faits et gestes du détenu qui était dans cette cellule… ces hommes m’ont répondu que c’était Louis Renault l’industriel… j’ai vu dans la cellule un homme de taille moyenne, assez âgé, légèrement courbé. Il était vêtu d’un pyjama civil à rayures et visiblement son pantalon de pyjama n’était pas attaché… je l’ai vu remonter ce pantalon sur sa taille, le laisser redescendre. C’est ce manège qui avait suscité la moquerie des gardiens. Les gestes de cet homme étaient très lents, on sentait un homme fatigué, usé… Il tentait de monter dans son lit, il s’y est repris à plusieurs fois… il était silencieux, il ne parlait ni ne gémissait. Il semblait dans un état mental déficient.»

Puis, tout bascule. Le 3 octobre, Christiane Renault est autorisée à se rendre à Fresnes. Elle découvre alors l’état lamentable de son mari. «Je fus introduite dans une cellule de l’infirmerie par deux FTP en civil, armés.» Entre les époux un dialogue s’engage. Christiane promet à son mari de le tirer de là. «Quand?» demande Louis. «Dans environ sept à huit jours.» Selon Christiane: «Il parut fort effrayé de ce délai. Je lui dis tout de suite, pour le tranquilliser: ”Peut-être que dans deux ou trois jours, j’y arriverai.”» C’est alors que Renault prononce une phrase capitale: «Ce sera trop tard, ils m’auront tué avant, car c’est la nuit qu’ils viennent.»

Non seulement cette scène a de quoi effrayer Christiane, mais elle se produit dans un contexte bien précis, qui encourage sa frayeur: elle a dû lutter, avec Me Ribet, pour obtenir son droit de visite. La sensation qu’il se passe quelque chose d’anormal s’accroît quand, le lendemain, Christiane retourne à Fresnes, cette fois avec une autorisation écrite du juge: «Je me heurtais à une consigne formelle de ces mêmes FTP qui me dirent: vous ne pourrez plus le voir, il est au secret.» Chez Christiane, c’est le cri du cœur: «Dites-moi tout de suite que vous l’avez tué… étant donné l’état dans lequel je l’ai trouvé hier.»

Le même jour, Christiane fait le siège de la direction de Fresnes. Elle est chassée de bureau en bureau, jusqu’à ce qu’elle lève le camp. On veut donc lui cacher quelque chose. Ses derniers espoirs reposent sur Me Ribet et sur le juge Marcel Martin, «un petit bossu très gentil», qui est tout le contraire d’un inquisiteur avide de «têtes à couper». Martin est d’autant plus attentif au cas de Renault que, d’un strict point de vue judiciaire, il a devant lui un dossier vide. La seule pièce qui fonde les poursuites du Parquet est une lettre de dénonciation, envoyée par un quasi-homonyme de Renault, «une lettre manuscrite d’un type complètement idiot» qui, avant la guerre, s’était fait éconduire à plusieurs reprises des Usines: imaginatif, mais inconséquent, il se faisait passer pour un parent de Renault, afin d’obtenir des voitures à l’œil.

Mais la minceur du dossier n’a rien de rassurant: si Renault n’est pas passible d’un tribunal, son élimination civique ne passe-t-elle pas forcément par son élimination physique? S’il avait pris la fuite – comme beaucoup s’y attendaient -, n’aurait-il pas fait un futur condamné par contumace idéal?

Ce mercredi 4 octobre, Ribet et Martin ont promis à Christiane de lui apporter des nouvelles rassurantes de son époux sous quarante-huit heures. Or, les nouvelles arrivent encore plus vite, et elles sont désastreuses. Un visiteur de prison, M. C., a aperçu Renault le matin même, pendant que les gardes à brassard refusaient à Christiane le droit de le voir. «Il entra dans la cellule… sans connaître l’identité du prisonnier, vit un homme sans connaissance, dans un état affreux et la tête entourée de bandages. Le brigadier qui l’accompagnait lui dit: ”Cette nuit, ils l’ont tabassé. Ils ne l’ont pas ménagé. Voyez dans quel état il est. Il est inutile de discuter.”»

Ainsi Renault n’aurait pas exagéré: «C’est la nuit qu’ils viennent.» Mais que font-ils? Et depuis combien de temps? On l’a vu: le 1er ou le 2 octobre, Renault ne porte encore aucune trace apparente de traumatisme. Mais, le 3 ou le 4 octobre, un autre avocat l’a vu, lui aussi – certes sans bandages -, en piteux état. En 1957, ce témoin déclare: «J’ai vu Louis Renault dans une cellule de l’infirmerie à travers le judas ouvert. Je n’ai pas pu l’interroger car trois civils qui se trouvaient là et qui avaient l’air de faire office de gardiens, s’y sont opposés en me disant que je ne pourrai ni entrer, ni l’interroger… Renault était couché dans un lit, à gauche de la porte d’entrée de la cellule, sous une couverture marron, du genre militaire. Je l’ai observé pendant quelques minutes. Il était très agité, se retournant sans cesse sur son lit, et gémissait. Il m’a paru ”agonisant”; c’est tout au moins l’impression qu’il m’a faite à ce moment. Je pense que même si j’avais pu pénétrer dans sa cellule, je n’aurais pu l’interroger utilement, étant donné son état.» L’avocat, sur la base de ses souvenirs, précise le climat qui régnait ce jour-là dans le quartier où se trouve l’industriel. «Etant donné les circonstances de l’époque et l’expérience que j’avais de la 3e division [celle que l’on a entièrement confiée au FFI/FTP, N.d.a.], il m’était impossible d’interroger ces civils sur l’état de Louis Renault; je n’avais aucune autorité sur eux.» Le juge d’instruction insiste, et le témoin ajoute: «J’ai le souvenir que, ce jour-là, dans les galeries de l’infirmerie centrale de Fresnes, un certain nombre de personnes n’appartenant pas au personnel pénitentiaire en uniforme circulaient. Il y avait notamment des gens qui m’ont paru être habillés d’un uniforme fantaisie, genre militaire. Je ne saurais préciser davantage.»

On doit poser sans ambages la question: jusqu’au 3 octobre, date de la première visite de son épouse, Renault a-t-il seulement craint d’être «tabassé», sans pour autant avoir été battu? Dans ce cas, ce qu’il dit à son épouse n’est pas un témoignage véridique, au plein sens du terme, de ce qu’il vit lui-même, mais un résultat de la terreur que sa situation, que l’ambiance lui inspirent. Il passe toutes les nuits, seul, dans l’atmosphère confinée de sa cellule. Rien ne s’oppose à ce qu’il entende, à côté, à l’étage en dessous, les cris et les gémissements d’autres détenus soumis à la violence des groupes armés qui quadrillent la prison. Il est en droit de craindre qu’on lui fasse subir un sort identique. Tout l’y pousse: ce secret qui l’enveloppe, l’absence de visites, les ricanements de ses gardiens, son état de santé, qui lui ôte tout ressort physique et moral pour se défendre, et, bien sûr, l’incroyable contraste entre sa vie habituelle et celle qu’il affronte aujourd’hui. Cette hypothèse est confortée par le fait qu’un des témoins, Me Y., voit Renault, certes très affaibli, agité, mais «sans bandage ni serviette» sur la tête. Comme Christiane, lors de la visite du 3 octobre. Ce serait donc la terreur qui explique les propos qu’il tient à Christiane: «C’est la nuit qu’ils viennent» – cela pourrait s’appliquer à lui, mais aussi à d’autres. Et d’entendre tout ce remue-ménage ne peut qu’aiguiser sa terreur.

En revanche, à partir du 4 octobre, tout semble plus clair. Un autre avocat, Me A.B., est sur place. Or, ce matin-là, comme le visiteur de prison C., il a vu Louis Renault au moment même où on dissimule le malheureux à sa propre épouse. Et son témoignage corrobore celui du visiteur. «On m’a en effet ouvert la porte de sa cellule, et j’ai vu Louis Renault, couché dans son lit, dans un état d’inconscience absolue. Je me suis approché et je lui ai pris la main en prononçant quelques paroles de réconfort. Il ne m’a pas reconnu et n’a rien répondu. Ce fut mon seul contact avec Renault pendant sa détention.» Enfin, plus tard, devant le même juge d’instruction, un détenu de la cellule voisine témoigne: il a vu, lui aussi, Louis Renault ce jour-là, «avec des bandages sur la tête, prostré». Un jour, cela suffira à alimenter une hypothèse: la visite de Christiane Renault a provoqué l’ire des gardiens «parallèles» de la prison. Elle indique que le secret se relâche, et donc que, peut-être, on va libérer le suspect, ou même, plus simplement, le transférer dans un autre lieu de détention. Dans l’ambiance de vengeance qui règne ici, à quelques kilomètres de Paris, dans un monde clos où la brutalité est, depuis toujours, quotidienne, cette crainte, ajoutée au contexte du moment, peut alimenter bien des violences. Comme le signale un témoin: «La terreur régna à Fresnes jusqu’au 19 octobre.»

Rien ne prouve matériellement que Renault ait été vraiment battu dans la nuit du 3 au 4 octobre 1944. On a des indices nombreux. Sa phrase du 3 octobre, dès lors que, comme Christiane, on l’interprète dans le sens d’un aveu des souffrances personnelles vécues et non comme l’expression d’une peur venue des sévices entendus la nuit. Il y a des bandages du 4 octobre, qui ont disparu ensuite, mais que le visiteur de prison C. n’avait aucune raison d’inventer. Il y a les autres témoignages sur Renault prostré. Il y a le climat général de la prison, avec, en arrière-plan, les appels à l’exécution dans la presse. Et il y a enfin la résolution avec laquelle, plus tard, ont été détruits des documents qui, peut-être, auraient pu livrer des informations capitales.

A partir de là, toutes les hypothèses sont possibles. D’autant plus que le comportement, et de la direction de Fresnes, et du juge Martin, à partir du 4 octobre, ne font que corroborer les craintes de Christiane Renault. Mais voilà: il n’y a pas de preuves matérielles, pas de nom à mettre sur les silhouettes des hommes à brassard; et peu de monde pour briser la loi du silence. Même sous les questions du juge, nombre de témoins, en 1957, diront: «Je ne peux dire rien de plus», «Je n’en sais pas davantage», des formules qui désignent, soit leur ignorance, soit leur volonté de conserver le silence sur des faits bien troublants. Notamment sur celui–ci: Louis Renault a été, en quelques jours, changé plusieurs fois de cellule. Pourquoi?

Quand elle saisit Ribet et Martin de ses soupçons, l’après-midi du 4 octobre 1944, Christiane Renault ne connaît pas tous ces détails. Mais le témoignage du visiteur de prison C. et d’autres éléments sont parvenus aux oreilles du juge qui le conduisent à faire extraire Louis Renault de Fresnes. Car le juge, lui aussi, s’interroge: veut- «on» liquider Renault?

Des «fuites» viennent de Fresnes. La direction de la prison manque de fermeté à l’égard des agissements «officieux» qui s’y produisent. On chuchote même qu’un des responsables, adonné à la boisson, serait très en dessous de sa tâche. De son côté, Me Ribet n’est pas inactif. Il essaie de faire établir par le Dr Paul, le plus célèbre légiste de la place, l’expert des experts de la Police judiciaire – dont Simenon fera un personnage des célèbres Maigret -, un certificat ad hoc qui permettrait de sortir Renault de son trou. Une démarche superflue: le 4 octobre au soir, Marcel Martin ordonne le transfert sous écrou de Louis Renault pour un véritable hôpital, bien sûr sous surveillance policière.

Néanmoins, le juge n’est pas obéi. Le 5 octobre au matin, Louis Renault est toujours à Fresnes, tandis que le directeur de la prison, manifestement débordé, veut de son propre chef le faire transférer à l’hôpital psychiatrique Henri-Roussel. Selon Christiane Renault, «n’étant pas aliéné, cette mesure s’avérait inexplicable». C’est donc finalement à l’hôpital de Ville-Evrard que, dans la journée du 5 octobre, Louis Renault est transféré. L’homme qu’on transporte en ambulance est déjà un agonisant.