Charles-Edmond Serre vers 1910 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Pour illustrer l’interview que m’a aimablement accordée Mlle Jacqueline Serre, rien ne m’a semblé mieux convenir que le bel hommage que sa sœur Anne-Marie Gillot, aujourd’hui décédée, avait consacré à leur père, Charles-Edmond Serre, chef du bureau d’études des usines Renault, hommage qui fut publié il y a trente-quatre ans dans la revue de la Société d’Histoire du Groupe Renault [1].

Je tiens particulièrement à remercier M. Michel Ducoint, passionné de Renault, qui a eu la gentillesse de me mettre en contact avec Mlle Jacqueline Serre.

Entretien Jacqueline Serre 1 par Boulogne-Billancourt

Monsieur SERRE,

mon père

Mon père était très différent de Monsieur Serre, chef du bureau d’études et compagnon de toujours de Monsieur Louis Renault.

Il était un père très proche de ses deux filles, très jeune de caractère, toujours disponible pour sa famille, mais l’usine tenait une très grande place dans sa vie et pas plus que notre mère, nous n’en avons été jalouses, nous étions très fières de lui et la déférence que tout le monde lui témoignait nous a toujours impressionnés.

Il était né à Tulle en 1882, treizième d’une famille de quatorze enfants. Mon grand-père, entrepreneur de travaux publics, ayant des difficultés à faire vivre sa nombreuse famille, vient s’installer à Paris avec ma grand-mère et sept de ses enfants. C’était en 1889, mon père avait sept ans.

Il fit ses études au collège Colbert, d’où il sortit à seize ans, avec un diplôme de dessinateur industriel. Son père étant mort quelque temps avant, il ne put continuer ses études et entrer aux Arts et Métiers comme il le pensait.

Il entre chez Durand, rue Oberkampf, une fabrique d’engrenages. Et, c’est là, que le 31 octobre 1898, il vit arriver un ami de M. Durand, qui cherchait un jeune apprenti ; étant le dernier embauché dans la maison, il fut présenté à ce jeune homme de vingt-deux ans qui s’appelait Louis Renault.

« – Quand voulez-vous commencer ? »

« – Tout de suite, Monsieur »

« Venez demain à Billancourt, vous apporterez votre blouse et votre boite de compas ».

Le lendemain était le jour de la Toussaint ; dès le début de cette longue collaboration un pli était pris : dimanches et fêtes ne comptaient pas : le travail d’abord.

Certificat de capacité (Permis de conduire) de Charles-Edmond Serre – 1902 ? © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Très vite l’étude et la fabrication des premières voitures obligea Mme Renault mère à céder sa propriété de Billancourt, à ses fils.

Pendant la construction des premiers bureaux et ateliers, mon père et M. Bicher, travaillèrent chez elle à Paris, square Laborde. L’ambiance y était des plus familiale, à 4 heures ils avaient croissants et chocolat chaud et un baiser sur les deux joues quand isl partaient le soir, ils avaient dix-sept ans !

Charles-Edmond Serre sur une voiture Renault type K de course dite “Paris-Vienne”. A, à ses côtés, Ferenc SZISZ le futur vainqueur du grandprix de l’ACF en 1906. D’après Claude Le Maître, Louis Renault a eu le souci de conserver ce modèle qui gagna la course Paris-Vienne, en 1902, aux mains de son frère bien-aimé Marcel et, en souvenir de lui. © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Grandes inondations de 1910 aux usines Renault © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Mon père dessinait sur une table qui avait été le bureau de M. Renault père et qui lui fut donné par la suite en souvenir de cette époque : et c’est sur cette même table qu’aujourd’hui j’écris ces lignes.

Très vite, l’usine prit de l’expansion et d’autres dessinateurs et ingénieurs furent engagés sous les ordres de mon père. Il ne sortait pourtant d’aucune grande école, n’avait pas de diplôme d’ingénieur, mais il avait un très grand sens de la mécanique, était très inventif, très méticuleux et avait énormément de bon sens, ce qui lui a toujours servi dans toutes les circonstances de sa vie. Il était également très autoritaire et peut-être pas d’un abord facile. Mais, l’importance de ses responsabilités le conduisait à être ainsi, ce qui ne l’empêchait pas d’être très humain et très proche de tous. Et, par-dessus tout, il existait entre lui et M. Renault une telle entente qu’ils étaient vraiment le complément l’un de l’autre.

Camions Renault sans doute lors du concours militaire russe organisé du 8 septembre au 4 octobre 1912 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Véhicule militaire Renault petite puissance (12 CV) équipé d’un groupe électrogène (avant 1914) © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

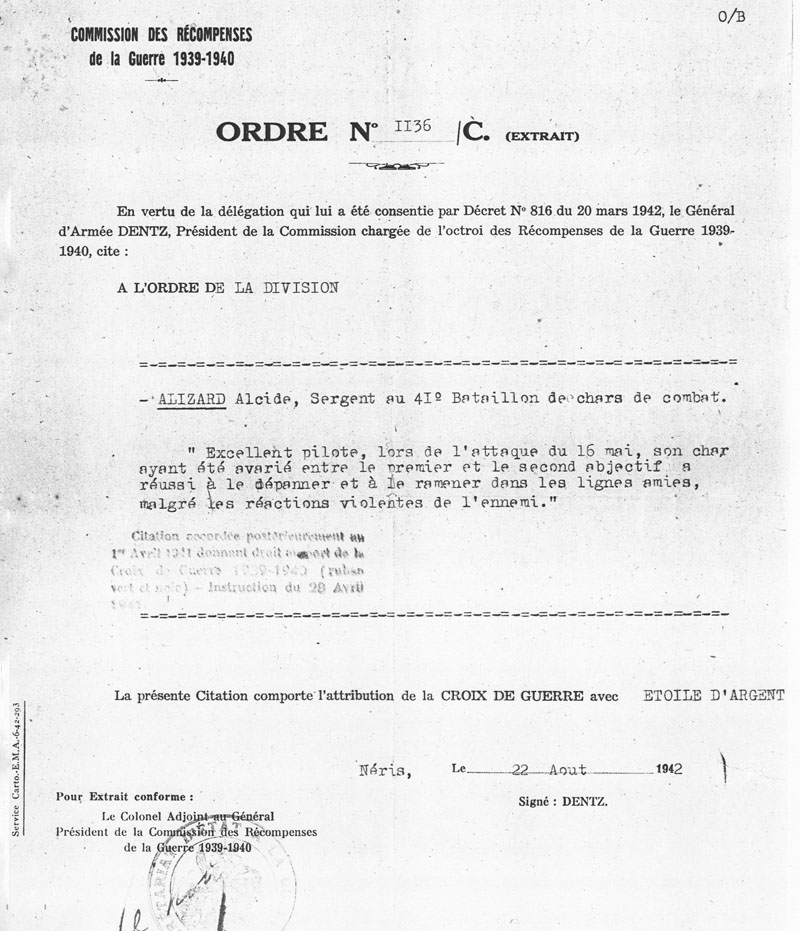

De cette période lointaine mon père nous parlait peu, les grands événements de sa carrière ont été d’abord les grandes courses : Paris-Vienne, Paris-Berlin, Paris-Madrid, et la mort de « Monsieur Marcel » comme il l’appelait, l’extension rapide de l’usine, puis la guerre 14-18 ; il fut mobilisé sur place et ce fut une époque de travail intensif Le char d’assaut de 1917 fut une de ses grandes fiertés.

Carte de membre fondateur représentant le petit char de la Victoire – 1919 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Un très grand souvenir pour lui fut son voyage aux États‑Unis, en 1928, en compagnie de M. Renault et de M. Tordet,pour qui il avait une grande amitié. Il rencontra Henry Ford et découvrit une autre façon de travailler, l’expérience qu’ils en rapportaient fut certainement très profitable à l’usine.

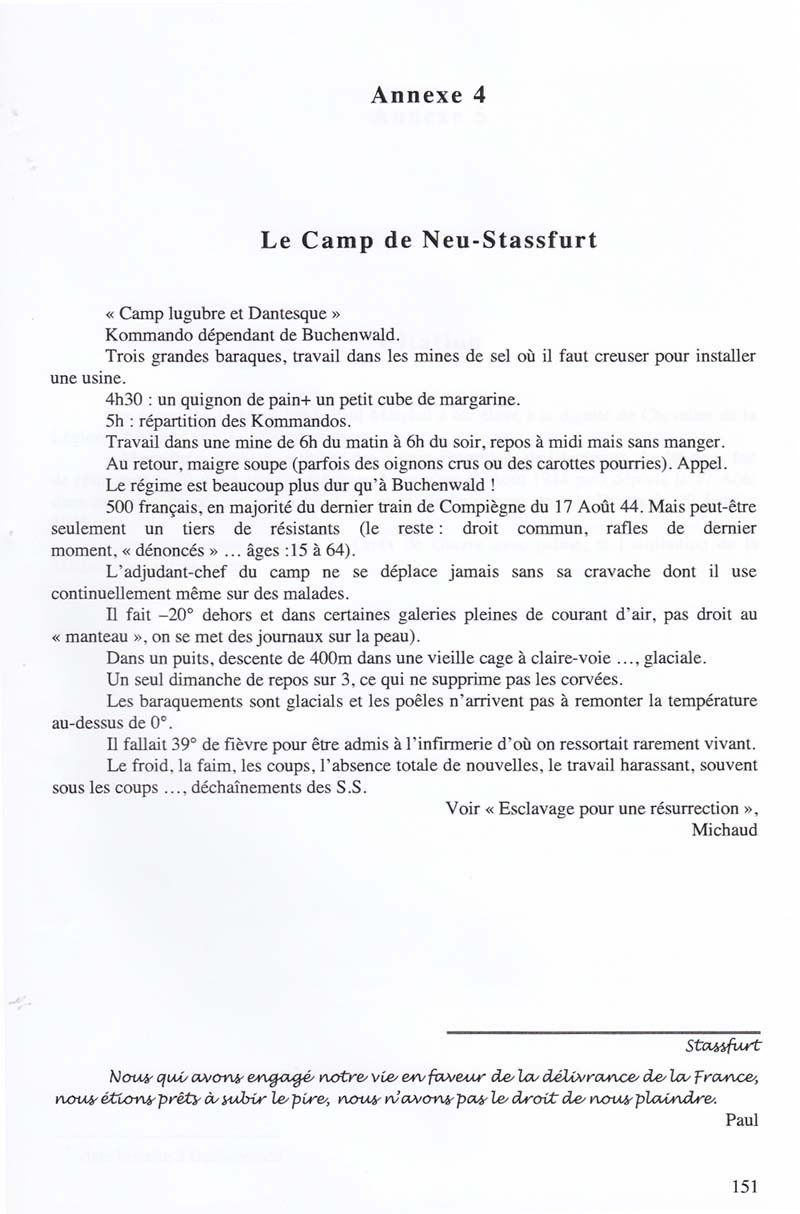

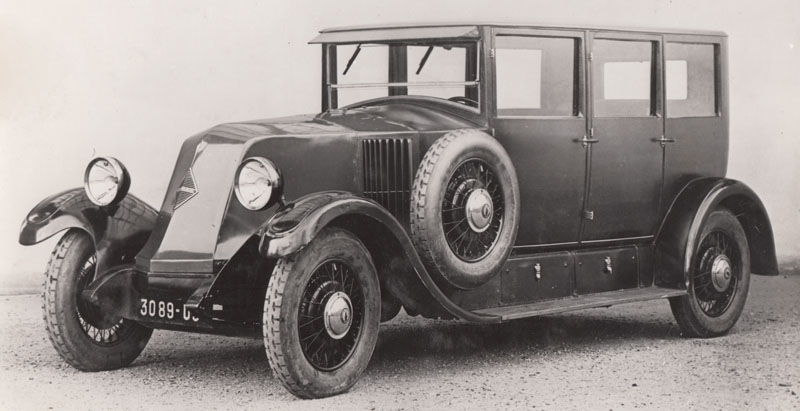

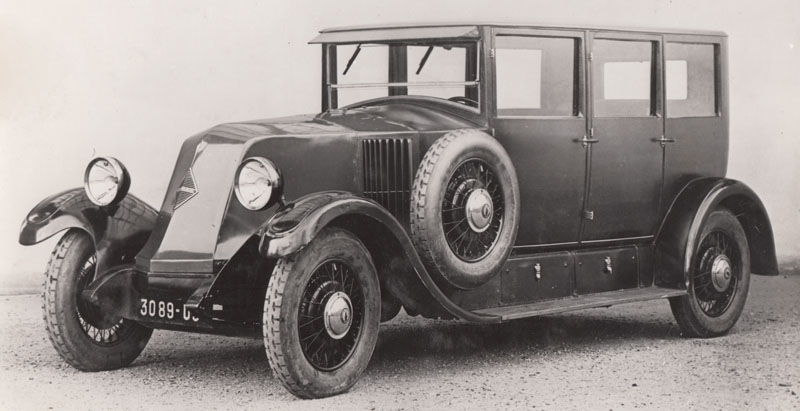

Conduite intérieure Renault 15 cv souple, certainement du type RA, 6 cylindres monobloc à culasse rapportée, de 1926. Observons avec Claude Le Maître, que le losange est apparu sur le haut de gamme l’année précédente © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Les années d’entre-deux-guerres furent pour lui une période de grande activité, et de grandes responsabilités ; outre la direction du bureau d’études de Billancourt, il dirigeait également l’étude des moteurs Caudron, des automotrices, des camions, des tracteurs agricoles, du matériel pour l’armée et certainement de beaucoup d’autres choses. De toute façon, l’usine était un sujet qu’il n’a jamais beaucoup abordé devant nous.

Mais elle était présente cette usine, dans notre vie familiale.

Par M. Renault, principalement, que nous avions souvent l’occasion de voir le dimanche à Portejoie.

Charles-Edmond Serre vers 1936 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Portejoie était une maison de campagne qu’il avait convaincu, mon père, d’acheter et qui était située sur les bords de la Seine, juste en face de son château d’Herqueville, il était sûr ainsi de l’avoir toujours près de lui, dimanches et fêtes. Combien de fois l’avons-nous vu surgir de son bateau et emmener mon père pour la journée entière, pour discuter d’un projet, mettre au point un moteur de bateau et de tracteur agricole.

Entretien Jacqueline Serre 2 par Boulogne-Billancourt

Avant-guerre, pour nous le rituel était toujours le même un chauffeur du 153 venait nous chercher boulevard Murat, nous déposait avenue Émile-Zola, devant les fenêtres du bureau d’études, et là, mon père reprenait le volant et nous partions à Portejoie. il lui arrivait d’être en conférence avec M. Renault et nous attendions… parfois très longtemps. Puis M. Renault partait le premier, passait en trombe devant nous et prenait la route d’Herqueville. Mon père arrivait quelques minutes après ; nous partions très vite et sur la route, on ne lambinait pas (en principe, personne nous dépassait, il n’aimait pas beaucoup ça).

Germaine Serre vers 1936 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

En arrivant à Portejoie, nous trouvions M. Renault assis sur les marches du perron. il avait eu le temps de se changer, de prendre son chien avec lui et de traverser la Seine. Ils repartaient ensemble à Herqueville jusqu’au soir.

Cette collaboration si étroite se teintait je crois d’une certaine complicité. Ils redevenaient les deux très jeunes gens,de vingt-deux et seize ans, qu’ils étaient à leurs débuts.

Malgré une certaine distance due à la hiérarchie, qui existait de leurs relations, M. Renault a été certainement le meilleur ami de mon père.

L’usine a apporté beaucoup de joies et de fiertés à mon père, mais aussi bien des moments de soucis et de chagrin.

Charles-Edmond Serre au centre, légèrement à droite, avec des lunettes, boit le champagne pour célébrer à Montléry le succès des 50 heures, pied au plancher de la Juvaquatre, le 28 mars 1938 : 5931 Km parcourus à 107,82 Km de moyenne. A sa droite, J.A Grégoire et le groupe des pilotes Massot, Quatresous, Fromentin ; à sa gauche, Hamberger © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Renault 14 cv clandestine au bord d’un étang de Meudon pendant l’Occupation. Pour reprendre la formule de Claude Le Maître, “C’était le parcours culotté des protos interdits dans la forêt avoisinante”© Jacqueline Serre – Tous droits réservés

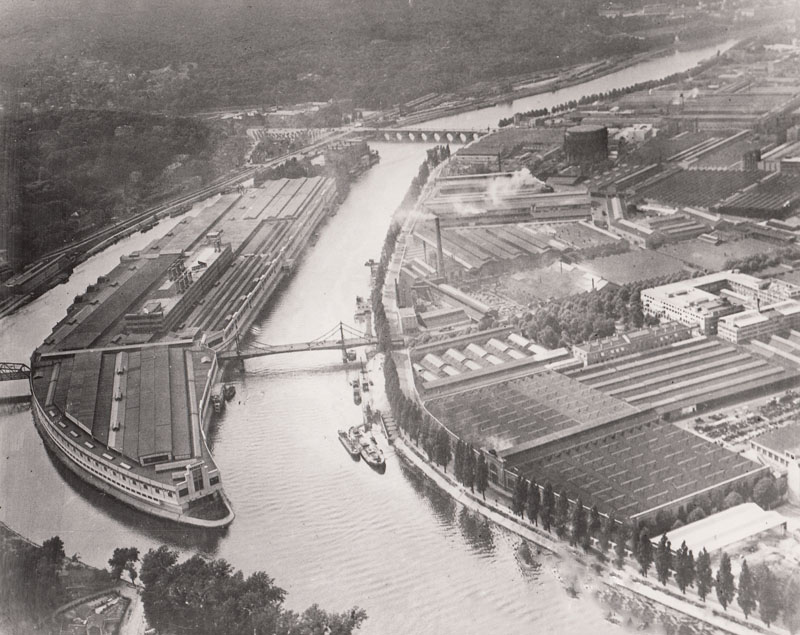

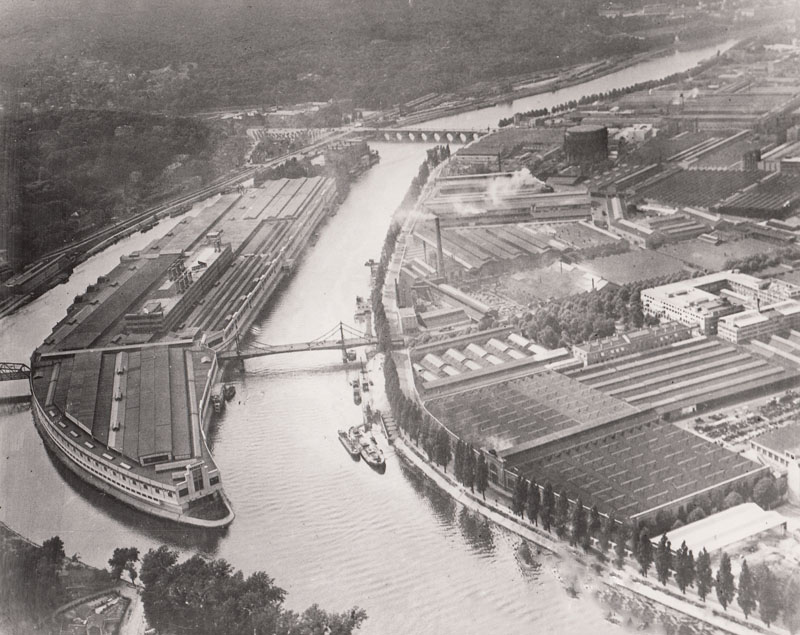

Vue des usines Renault © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

De droite à gauche, au premier rang : MM. Saivre, Serre, Gourdou et Grillot (années trente) © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Plaquette réalisée lors de l’élévation de Louis Renault à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur – 1932 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Joie, pour une belle voiture bien réussie. Il était très fier des superbes voitures d’avant-guerre : 40 CV, Reina-Stella, Viva-Sport, Nerva-Sport, très fier également des records battus aussi bien par les voitures que par les avions Caudron. Sa grande fierté, après le char d’assaut de 1917, a certainement été la 4 CV. Conçue et réalisée pendant l’occupation, à la barbe des Allemands, sa mise au point donne lieu à pas mal de discussions avec M. Renault lui-même.

Prototype n°2 de la 4 cv présenté par M. Jean Louis, directeur des usines Renault © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

Cela se passait pendant le week-end à Portejoie, les explications étaient parfois très orageuses, mais ils y prenaient malgré tout beaucoup de satisfaction l’un et l’autre.

L’Occupation a été pour nous, comme pour tout le monde, le début d’une vie très différente. A l’usine, l’activité était très réduite et la présence d’un commissaire allemand était très mal acceptée par mon père.

Mais malgré tout, dans les jours les plus sombres, il a toujours cru et espéré en une revanche et n’avait pas peur de le dire à son entourage. Les quatre bombardements de l’usine ont été des « coups durs » acceptés comme chose normale en temps de guerre et d’occupation, et le travail pour les Allemands s’en trouvait ralenti. Malheureusement, il y eut des sinistrés et des disparus parmi le personnel de l’usine et il en était très affecté. La mort de son fidèle collaborateur, M. Juville, tué avec toute sa famille, l’avait bouleversé.

La Libération fut un jour formidable, mais elle entraîna les tristes événements que l’on sait pour M. Renault ; ce fut une grande tristesse pour nous tous.

Mais l’usine devait continuer. Après pas mal de discussions, la construction de la 4 CV en grande série fut décidée en 1946.

Prototype de la 14 cv essayé par Charles-Edmond Serre à Nevers le 30 juillet 1946 © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

C’est à cette époque que mon père quitte la direction du bureau d’études, mais non pas l’usine. Il voulait prendre sa retraite à l’anniversaire de ses cinquante ans au service de Renault, fin 1948.

Entre temps, il s’installe aux Champs-Élysées, et là, avec un dessinateur, il met au point des projets de tracteurs, construits à l’usine du Mans. Il a passé là deux années qui n’étaient pas de pénitence, loin de là. Il se passionnait pour ces tracteurs, question qu’il connaissait bien. Il avait eu assez l’occasion de les étudier à Herqueville, avec M. Renault.

Il n’aurait pas voulu que je termine le récit de ces dernières années d’usine sans évoquer Pierre Lefaucheux, qui, avec déférence, a toujours su lui montrer beaucoup de sympathie, dans cette situation délicate qui était la sienne au moment de la nationalisation, nationalisation très mal acceptée par mon père comme on peut le penser après cette carrière passée au service de l’usine et de M. Renault.

Charles-Edmond Serre chez lui, à son bureau © Jacqueline Serre – Tous droits réservés

C’est en mars 1949, qu’il quitte définitivement l’usine. Mais, il ne reste pas inactif pour autant, ingénieur-conseil de différentes affaires machines-outils Ernault, matériel agricole Puzenat, administrateur à Saint-Étienne-Ponlieue, aux huiles Renault, à la Société des carburants, il retrouve l’automobile avec Jean Daninos. L’affaire que dirigeait cet ancien ingénieur de Citroën périclitant, mon père lui conseille l’étude d’une voiture de grand luxe et de prestige, comme il les aimait tant. Ce fut la Facel-Vega qui sortit de cette collaboration et ce fut vraiment une des plus belles voitures d’après-guerre.

En dehors de ces activités techniques, il aimait retrouver Portejoie où d’autres occupations l’attendaient : il avait été élu maire de cette petite commune, et là, il redevenait l’organisateur et le responsable qu’il avait toujours aimé être.

A Portejoie, il retrouvait également ses petits-enfants qui lui apportèrent certainement les dernières grandes joies de sa vie.

Anne-Marie GILOT

Pour toute référence à ce document, merci de préciser, Laurent Dingli, “Entretien avec Jacqueline Serre, 15 mars 2012”, louisrenault.com, juin 2012 ; et pour l’article d’Anne-Marie Gilot, voir la note ci-dessous. Je remercie aussi Claude Le Maître, ancien responsable de la S.H.G.R. qui a bien voulu précisé et corrigé les légendes des illustrations.

Dernière mise à jour : 20 juin 2012

[1]. A-M. Gillot, « Monsieur Serre, mon père », RFR n°17, décembre 1978, pp. 204-206.