Par Laurent Dingli, en collaboration avec Jacky Ehrhardt pour les traductions d’archives allemandes, laurentdingli.com, octobre 2019. Dernière mise à jour : 9 octobre 2019.

La version PDF du compte rendu à télécharger

Les études de qualité sur les entreprises pendant l’Occupation sont relativement rares. C’est pourquoi nous avons lu avec beaucoup d’intérêt, lors de sa parution en 2014, la monographie que les historiens canadiens Talbot Imlay et Martin Horn ont consacré à Ford Société anonyme française (SAF). Souhaitant s’affranchir des jugements de valeur, de la sanctification comme de la diabolisation de la classe dirigeante, les auteurs se proposent de répondre à une question simple : quelle marge de manœuvre s’offrait à Ford dans le cadre de la collaboration de l’industrie française à l’effort de guerre de l’Allemagne ? Si la question est simple dans sa formulation, la réponse est nuancée et, d’emblée, Imlay et Horn s’orientent vers une explication multifactorielle. L’extrapolation du cas de Ford à l’ensemble de l’industrie, que le titre annonce clairement, est assumée avec quelques réserves dès l’introduction. Développant une idée déjà ancienne mais en la renouvelant, Imlay et Horn insistent sur la dépendance dans laquelle se trouvaient les Allemands à l’égard des Français pour exploiter l’industrie nationale, en raison de leur faible effectif et de leur méconnaissance relative de l’organisation industrielle du pays. Cette dépendance ne fit que croître à mesure que se détériorait la situation économique et militaire dans les dernières années de l’Occupation. En 1943 et, a fortiori en 1944, une telle situation aurait octroyé une marge de manœuvre supplémentaire aux dirigeants français comme le révèlerait le cas de Ford. Pour le même motif, l’apport de l’industrie française à l’économie de guerre du Reich aurait été relativement moindre que celui d’autres pays occupés comme la Tchécoslovaquie.

Ce faible impact de l’occupant est fort heureusement nuancé par les auteurs eux-mêmes à la lumière de travaux récents. En outre, Imlay et Horn évoquent avec raison le maillage constitué par les « équipes de l’Armement », les Rüstungskommandos, bien qu’ils sous-estiment le contrôle effectué conjointement par les commissaires d’entreprise (les « mandataires pour l’industrie » Industrie Beauftragter ou IB). Si l’influence de Johannes Stahlberg, missus dominicus de Ford Cologne en France, paraît en effet très limitée, ce fut loin d’être le cas de celle de la plupart des IB dont nous avons pu étudier le parcours. Nous rencontrons ainsi l’une des limites de la généralisation effectuée à partir d’un exemple aussi particulier que celui de Ford SAF[1].

Dans ce chapitre introductif, Talbot Imlay et Martin Horn, nous adressent quelques critiques justifiées (ainsi qu’aux historiens Patrick Fridenson, Gilbert Hatry, Emmanuel Chadeau, François Marcot et Jean-Louis Loubet)[2]. Dans notre livre paru en 2000, nous n’aurions pas dû en effet généraliser en affirmant que les trois principales entreprises automobiles françaises (Citroën, Peugeot et Renault) avaient tenté de freiner les commandes allemandes, parce que nous n’avions pas alors suffisamment d’éléments pour le faire[3]. Même si, à cette date, nous étions les seuls à suivre en détail plusieurs commandes allemandes et à avoir dépouillé in extenso le dossier d’instruction de Renault, ce n’est que très progressivement, au cours des 19 années suivant la parution de cette biographie, et après la consultation de centaines de milliers d’archives, que nous avons pu appréhender avec plus de précision la situation de certaines entreprises, notamment dans les secteurs aéronautique et automobile. De manière assez déconcertante, Talbot Imlay et Martin Horn n’échappent pas eux-mêmes aux travers qu’ils dénoncent chez les historiens français. Ils affirment ainsi que Ford SAF a saboté volontairement la production destinée aux Allemands, tout en admettant ne pas avoir suffisamment de documents pour le certifier. Ils écrivent de même en conclusion : « si les Allemands n’ont pas réussi à exploiter davantage l’industrie française, c’est, entre autres raisons, que les entreprises françaises ont délibérément sous-produit. » [4] Sur quels documents, sur quelle étude d’ensemble se fonde cette affirmation péremptoire ? Nous l’ignorons.

Nous émettons en outre des réserves sur le second grief formulé par ces auteurs : il serait artificiel de comparer la production des entreprises françaises de l’Occupation à celle de la drôle de guerre. Certes, une telle comparaison doit être maniée avec la plus grande circonspection, et il est indispensable de souligner la différence de contraintes qui pesaient sur l’industrie au cours de ces deux périodes. Pour autant, une fois ces précautions prises, la comparaison peut se révéler éloquente. Juges, fonctionnaires de l’administration fiscale et experts comptables de la Libération ne se sont jamais interdit d’observer l’évolution de la production avant et après l’Armistice. Même si la démarche de l’historien n’est pas celle du juge, de l’épurateur ou de l’inspecteur des impôts, nous ne pensons pas qu’il doive s’interdire ce type de rapprochement. Sans craindre la contradiction, les universitaires canadiens n’hésitent d’ailleurs pas à comparer les bénéfices de Ford SAF pendant l’Occupation à ceux de la période antérieure, oubliant au passage d’évoquer les progrès de l’inflation[5]. Enfin, il est regrettable que MM. Imlay et Horn – dont le travail est par ailleurs remarquable et solidement documenté –, laissent croire qu’ils innovent à propos de questions sur lesquelles, en réalité, ils ne font que reprendre des éléments publiés depuis longtemps par nous ou par certains de nos confrères. C’est le cas de la position de Vichy concernant la fabrication de matériel de guerre, sujet sur lequel nous avions apporté un certain nombre de pièces inédites, notamment une lettre capitale de Léon Noël au maréchal Pétain, datée du 2 août 1940 ; c’est encore le cas de la célèbre intervention du colonel Max Thoenissen à la Chambre des députés, en juillet 1940, souvent abordée par divers historiens avant nous ; de la réunion du Majestic réunissant François Lehideux, le baron Petiet et un représentant allemand, le 5 août suivant, ou encore du bombardement de Boulogne-Billancourt, en mars 1942[6].

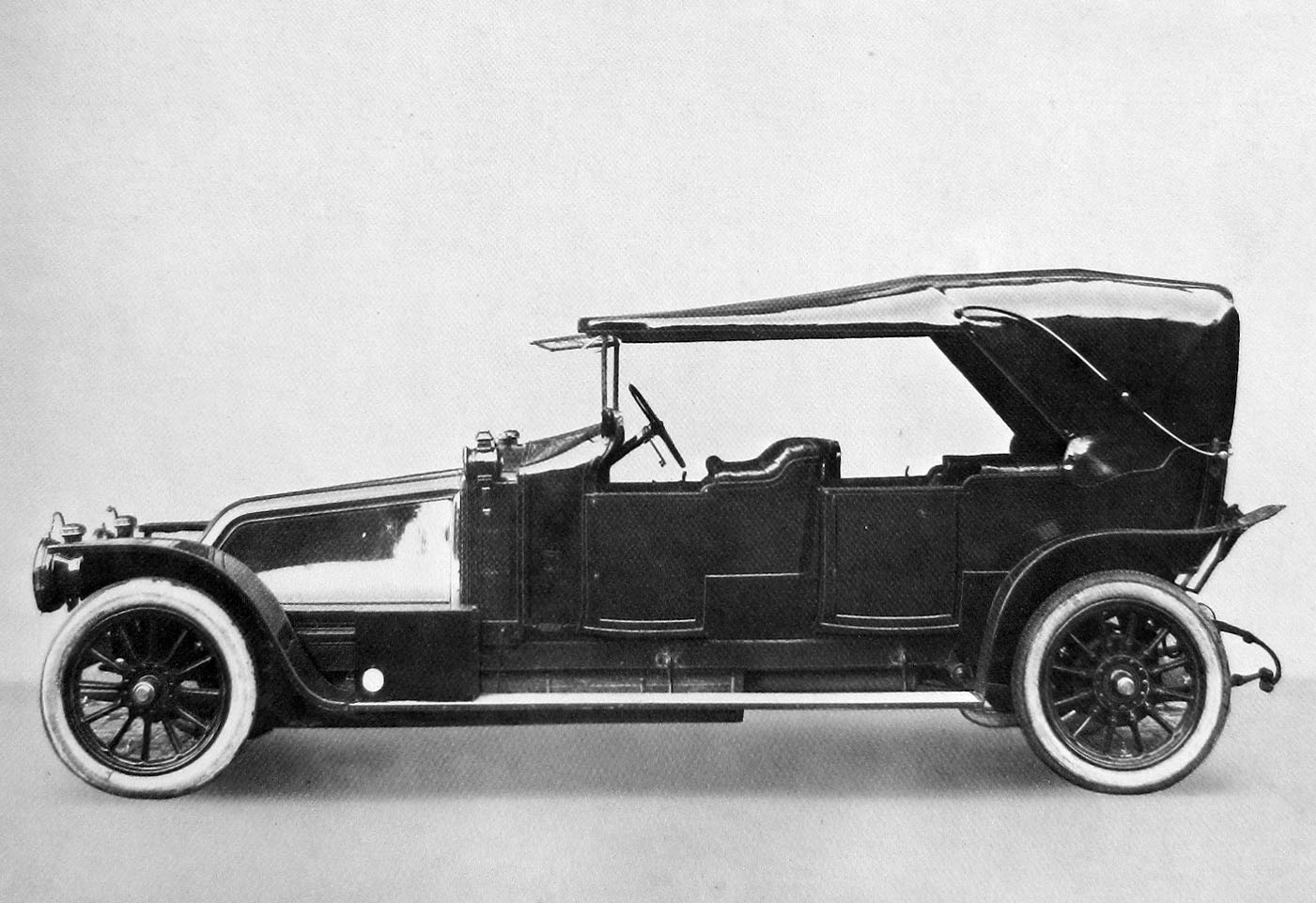

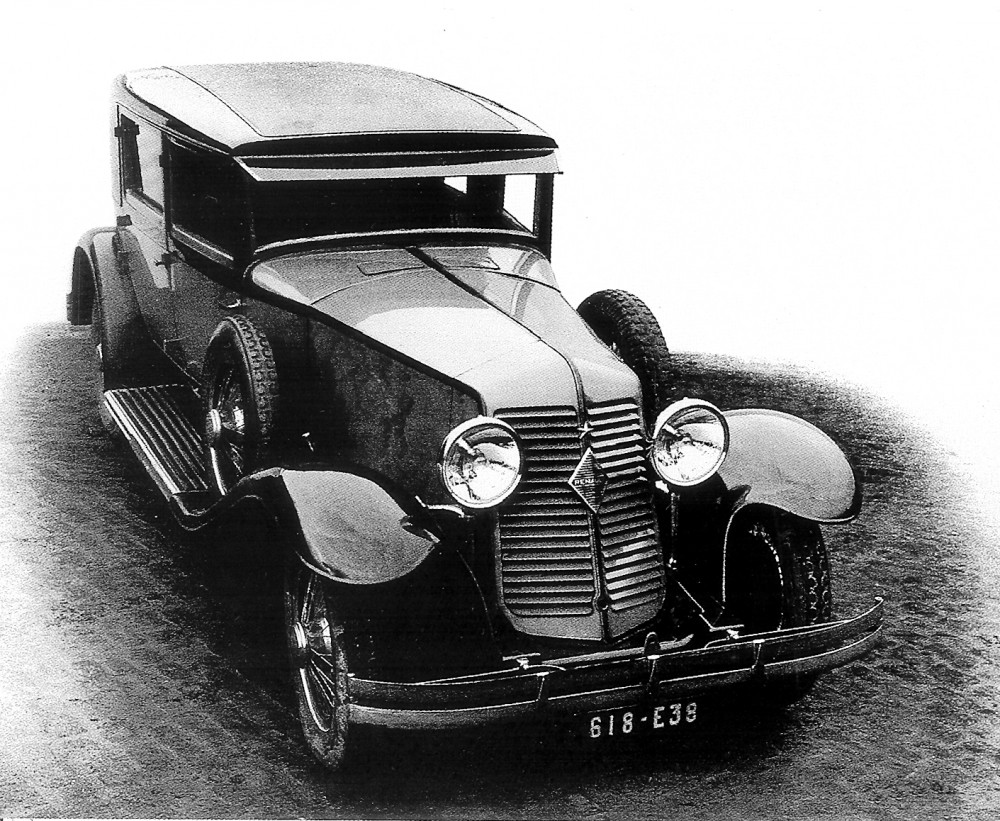

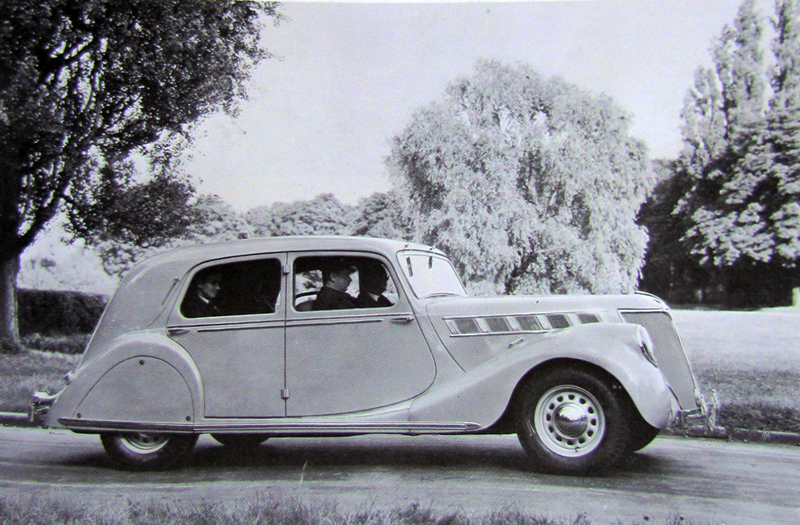

Les deux premiers chapitres de l’ouvrage retracent l’histoire de Ford SAF des années vingt à la veille de la défaite de juin 1940 : les efforts de l’entreprise pour survivre à la crise et prospérer au sein d’un contexte souvent défavorable, l’association avec le constructeur Émile Mathis et la création de Matford, le redressement opéré grâce aux commandes de défense nationale et la dépendance croissante à l’égard des contrats du gouvernement français qui en fut le corollaire ; en septembre 1939, notent les auteurs, Ford SAF n’était plus une entreprise automobile : elle fabriquait des camions, de l’armement et des moteurs d’aviation. C’est grâce au réarmement que la société échappe à ses difficultés financières immédiates et peut créer le complexe industriel de Poissy dont l’organisation était toutefois inachevée lors de l’entrée des Allemands en région parisienne. Ce redressement confirme ce que nous avons pu constater avec d’autres historiens dans le cas de Renault et de Peugeot[7]. L’utilisation des archives américaines et allemandes ainsi que l’angle d’étude choisi par les auteurs permettent d’aborder des sujets inédits ou d’approfondir des questions déjà traitées : la stratégie d’Edsel Ford à l’égard de la filiale française, la modernité de l’usine de Poissy, l’incapacité de répondre aux commandes de l’État français pendant la drôle de guerre, notamment dans l’usine aéronautique de Bordeaux (on regrette à ce sujet l’absence de données chiffrées), les stratégies des filiales française et allemande sans oublier celle de la maison mère de Dearborn aux États-Unis.

L’apport le plus original concerne bien entendu la période de l’Occupation qui constitue le cœur de l’ouvrage. D’après Imlay et Horn, le freinage volontaire des dirigeants de Ford France aurait succédé à une attitude beaucoup plus enthousiaste envers l’occupant dans la période précédant les bombardements de mars-avril 1942[8]. Cette sous-production intentionnelle aurait répondu, avant tout, non pas à une quelconque volonté de résistance, mais au désir de Ford SAF et de son P-DG, Maurice Dollfus, de ne pas perdre son indépendance au profit de Ford-Werke (Cologne), la filiale allemande de l’entreprise américaine, alors chargée par Albert Speer de diriger le programme de camions pour toute l’Europe de l’Ouest occupée.

La démonstration des deux universitaires canadiens est convaincante. Entre autres apports, la prise en compte des stratégies industrielles et commerciales de long terme débouche sur une analyse souple qui n’est pas bornée par l’Armistice de juin 1940 et la Libération. Grâce à la richesse de leur documentation, la chronologie est suivie de manière serrée et l’on cerne avec précision l’évolution des attitudes des différents dirigeants au regard des événements majeurs de la guerre. Les modifications de la politique de Berlin à l’égard de la France dues au ralentissement puis à l’échec de l’opération Barbarossa sont ainsi parfaitement expliquées. Autre élément mis en lumière par des archives souvent inédites : le rôle joué dans l’établissement du programme Ford par François Lehideux, en tant que président du Comité d’organisation de l’automobile et du cycle (COA). Si ce dernier et l’institution qu’il dirigeait ont effectivement fait barrage aux tentatives allemandes de contrôle, les auteurs restituent cette opposition dans le contexte d’une volonté (illusoire) d’établir une collaboration franco-allemande profitable aux deux parties. On notera également la dureté de François Lehideux sur le plan social, sa tendance autocratique (exagetered ego écrivent les responsables de Dearborn en 1952) et d’une manière générale, son incompétence dans la gestion de Ford SAF dont il prit la présidence après-guerre : autant d’éléments qui semblent confirmer les reproches que lui avait adressés son oncle par alliance, Louis Renault, entre 1936 et 1940.

L’un des atouts de ce livre est de sortir du regard franco-français dans lequel une partie de l’historiographie nationale reste piégée par méconnaissance des sources étrangères notamment américaines et allemandes. Ce champ plus large permet donc aux auteurs de mieux appréhender les stratégies des différents acteurs de la collaboration industrielle et les raisons de la faillite du programme Ford en 1943-1944. Ces raisons sont bien entendu multiples : déficit de main-d’œuvre spécialisée, d’énergie et de matières premières ; réticences des constructeurs automobiles ; manque d’intégration verticale d’une grande partie de l’industrie nationale, ce qui accentue mécaniquement le besoin des Allemands de connaître et de contrôler les différents sous-traitants des entreprises et donc leur dépendance à l’égard de leurs homologues français. Au total, ce livre important ouvre de nombreuses pistes de réflexion sur le rôle de l’industrie française et celui de Vichy dans la contribution des pays occupés à l’économie de guerre nazie.

Si l’on peut adresser une première critique aux auteurs, c’est d’avoir sous-estimé les sources françaises. Et c’est probablement pour cette raison qu’ils semblent ignorer que la société Ford-SAF, à laquelle ils ont pourtant consacré une monographie de type universitaire, a bien été poursuivie à la Libération, ainsi que nous l’avons découvert il y a quelques années, et contrairement à ce que suggéraient, avec prudence il est vrai, Patrick Fridenson, Jean-François Grevet et Patrick Veyret en 2008, dans un article par ailleurs essentiel sur l’épuration dans l’industrie automobile[9]. Le dossier se trouve aux archives départementales des Yvelines (ancien département de Seine-et-Oise où était située l’usine principale, route d’Achères à Poissy). Dans un article paru le 18 novembre 1944 et qui influença peut-être le parquet, Claude Morgan, directeur des Lettres françaises, fustigea l’impunité dont jouissait Matford : « M. Renault fut le seul grand industriel arrêté. Il n’est certainement pas le seul à avoir servi les Allemands. La société Matford a sorti au moins autant de camions pour l’Allemagne que les usines Renault. Son directeur général est l’ami des hommes de Vichy. Aujourd’hui, le voilà chargé de mission aux États-Unis[10]. » En janvier 1945, une courte note de renseignements sur Ford, rédigée par le bureau de la sécurité militaire, fut envoyée à la direction générale du contrôle des prix. Mais ce n’est que le 12 avril 1945 qu’une information contre Ford SAF du chef d’atteinte à la sûreté de l’État fut ouverte au cabinet du juge Guy Baurès par le parquet de la cour de justice de Versailles. Celle-ci fut clôturée par une décision de classement en date du 1er juin 1946[11]. Entretemps, la direction générale du contrôle économique avait rendu un rapport (9 juillet 1945) dans lequel elle notait, entre autres, que Ford SAF avait fait plus de 2, 1 milliards de chiffre d’affaires sous l’Occupation dont plus d’1,7 milliard (79, 62 % du total) pour les Allemands. Enfin, la section financière de la Direction de la police judiciaire (DPJ) diligentait une enquête sur Matford à la demande du juge Martin dans le cadre des instructions que ce dernier menait contre Renault et le COA.

Le classement pur et simple des poursuites était motivé par le fait que la société avait été placée sous la surveillance d’un commissaire allemand ; que le programme de fabrication de camions, qui prévoyait 2 000 unités par mois, avait été réduit à la moyenne de 230 environ, grâce au gonflement volontaire du personnel improductif et à l’augmentation « considérable et volontaire du temps nécessaire à chaque fabrication » ; que tout avait été mis en œuvre pour maintenir la fabrication au niveau le plus bas, notamment par le maintien d’un service d’achat inexpérimenté[12] et le camouflage des machines-outils lors de la décentralisation de l’usine en province ; que la direction de l’usine était constamment restée en liaison avec l’administration des États-Unis, que son directeur avait résisté à la volonté des Allemands de louer l’usine pour la transférer à une société allemande, et qu’enfin la société Ford avait fait des bénéfices très minimes après des amortissements considérables[13].

Notre expérience des dossiers de justice en matière d’épuration industrielle nous suggère deux remarques : tout d’abord l’absence dans ce dossier d’un rapport d’expertise comptable, fait assez rare pour les entreprises de cette envergure au sein de la division économique du parquet de la Seine, mais plus fréquent il est vrai dans le cas de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. En second lieu, l’absence aussi rare de toute déposition et du moindre document à charge, si l’on met de côté le rapport de la direction générale du contrôle économique et l’enquête de la DPJ. En d’autres termes, l’information n’a pas été menée de manière contradictoire. Si les auteurs précités de l’article sur l’épuration dans l’industrie automobile avaient tort en ce qui concerne la réalité d’une information judiciaire, leur constat sur l’influence (indirecte) des États-Unis ne manquaient sans doute pas de fondement.

Maurice Dollfus, dont le commissaire du gouvernement se contentait pour l’essentiel de reprendre les notes justificatives, s’était gardé d’évoquer la production de moteurs pour le Reich. Or Ford France en livra tout de même 927 en octobre 1943, 1002 en novembre, 1 100 en février 1944, 922 en mars. A l’origine, une quantité d’environ 2 000 unités mensuelles était jugée nécessaire (mais nous savons que les chiffres des programmes étaient intentionnellement gonflés) Or les Allemands révisèrent rapidement leurs ambitions irréalistes à la baisse. Dans les premiers mois de 1944, Ford dépassa même largement les exigences des services du Reich. Sur un programme fixé de 2 460 moteurs pour la période du premier trimestre 1944, la société n’en livra pas moins de 2 922, ainsi que 821 camions sur les 870 réclamés[14]. Dans une période d’extrême pénurie, une telle contribution n’est pas anecdotique.

On peut regretter par ailleurs que des sources de premier plan pour l’histoire de l’industrie sous l’Occupation – comme les archives départementales et ceux de l’épuration dans les entreprises –, soient ignorées, à quelques rares exceptions près, ce qui aurait sans doute permis de mieux appréhender les questions sociales. Les autres critiques paraissent relativement mineures : Les réformes d’Albert Speer sont surestimées et nous avons parfois l’impression que les Rüstungskommandos ne furent réellement efficaces qu’à partir de 1942-1943, ce qui est inexact. De même, le rôle économique du SD, le service de renseignements de la SS, est occulté – mais c’est le cas d’à peu près toute l’historiographie[15] –, tandis que celui des commissaires d’usine, nous l’avons dit, est négligé. Il faut aussi préciser que les mouchards de la Gestapo et du SD pullulaient dans certaines entreprises suivant de nombreux témoignages effectués à la Libération : non seulement cet état de fait constituait un frein supplémentaire à la marge de manœuvre des dirigeants français, mais il démultipliait pour ainsi dire la présence de l’occupant, comme dans tout régime totalitaire dont le pouvoir de contrôle est fondé sur un mélange d’autocensure, d’adhésion et de terreur. Les deux historiens ont eu raison en revanche de mentionner les circuits de l’économie parallèle – bureau d’achats et marché noir –, qui ont joué un rôle capital dans la régulation de l’économie de guerre au profit de l’Allemagne.

Autre faiblesse de l’ouvrage : le contexte de la fin de l’Occupation en France ne semble pas toujours bien maîtrisé. Le cas est patent en ce qui concerne les sabotages. T. Imlay et M. Horn écrivent ainsi : « Pourtant, malgré leur sensibilité aux dangers du sabotage, les Allemands ont découvert peu de preuves concrètes de son existence »[16]. Affirmation d’autant plus surprenante que les archives allemandes abondent de rapports sur le sujet. Alors que leur nombre se multiplient à partir de l’hiver 1943-1944, ils deviennent incessants au cours du printemps et de l’été 1944. Qui aurait pu organiser et diriger ces actions se demandent les deux universitaires ? Tout simplement la Résistance qui était présente dans certaines usines ou encore des groupes extérieurs qui n’hésitaient pas à y pénétrer par effraction après avoir neutralisé des gardiens mal armés et souvent peu motivés. Qu’il nous suffise de citer un extrait du rapport de l’état-major allemand de l’armement et des approvisionnements (Rü-Be-Stab France) sous le titre « Vue d’ensemble du 4ème trimestre 1943 » : « Pendant la période concernée, la situation générale a été marquée par la multiplication des actes de terrorisme et de sabotage, en particulier contre les fabrications qualifiées de goulots d’étranglement (…) »[17] Si Ford n’a pas fait l’objet de ce type d’action (comme Renault d’ailleurs, excepté dans son annexe de Belfort et dans son usine du Mans), ce fut le cas d’un nombre important d’entreprises françaises et l’exemple bien connu de Peugeot, cité par les auteurs, est loin d’être isolé.

Voici une nouvelle limite de l’exercice qui consiste à extrapoler à partir d’un cas unique. La thèse défendue par Imlay et Horn est convaincante en ce qui concerne Ford SAF ; elle l’est beaucoup moins lorsqu’ils tentent de généraliser (toujours avec prudence il est vrai). La baisse de production observée chez Ford SAF dans les dernières années de l’Occupation ne se vérifie pas toujours pour les entreprises du secteur automobile ou de la branche métallurgique. Dans certains cas, l’année 1943 fut même celle qui enregistra le plus de production pour l’Allemagne. Les contraintes pouvaient en outre varier entre les entreprises d’un même secteur suivant leur situation géographique, la présence d’un contrôle allemand plus ou moins strict, la modernité très variable de l’outil industriel et des méthodes de travail, la dispersion relative des centres de production, la personnalité des dirigeants, etc. Écrire sans nuance que les entreprises françaises jouissaient d’une « liberté considérable » (p. 267) est particulièrement hasardeux. Sans remettre en cause le fait que les dirigeants de Ford SAF ont limité intentionnellement la production dans les dernières années de l’Occupation, il faut insister sur les causes premières de l’effondrement : le manque de personnel qualifié et surtout la pénurie d’énergie, de matières premières et de machines, pénurie aggravée par l’augmentation exponentielle des sabotages et des bombardements alliés au cours de cette période, et donc par la désorganisation des transports. Il faut toujours avoir à l’esprit que la production du programme Ford est le fruit d’un pool dont les éléments sont disséminés à travers une partie de l’Europe occidentale avec ses quatre usines de montage (Poissy, Anvers, Amsterdam, Cologne) et ses deux usines de fabrication (Poissy et Cologne), éléments auxquels il faut ajouter le nombre important de sous-traitants. La pénurie d’électricité et de charbon provoqua l’arrêt régulier des fournisseurs du programme Ford Ouest en 1944 (fonderie de Gailly à Meung-sur-Loire, Société fonderie des Ardennes à Charleville, Fonderie moderne, société usine de Mazières, etc.). Les services allemands eurent en outre toutes les difficultés du monde à trouver les quelques machines nécessaires à Renault pour satisfaire le programme, et continuèrent d’en chercher sans succès pour Ford Amsterdam au mois de février 1944[18].

En dépit de ces critiques, l’ouvrage de Talbot Imlay et de Martin Horn reste une étude de grande qualité, qui nous paraît non seulement nécessaire, mais également très stimulante en matière de recherche et d’analyse historiques.

[1] Les trois paragraphes suivants du présent compte rendu ont été écrit en 2014.

[2] T. Himlay and M. Horn, The Politics of Industrial collaboration during World War II – Ford France, Vichy and Nazi Germany, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 8, 268.

[3] Voir L. Dingli, Louis Renault, Paris, Flammarion, 2000, p. 270 (et non 268 comme indiqué dans l’ouvrage).

[4] Comparer notamment le 2ème paragraphe de la page 236 et la conclusion, notamment la p. 269.

[5] T. Himlay and M. Horn, op. cit., p. 137 et 271.

[6] Voir idem, p. 69, 73-74, 140-142. Pour un point complet sur la bibliographie liée au sujet, voir le compte rendu de Patrick Fridenson dans Thomas Madux, Diane Labrosse ed., Introduction by Kenneth Mouré, H-Diplo Roundtable Review, Vol. XVII, n° 9 (2015), 7 décembre 2015, p. 7-16, consultable en ligne : https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/roundtable-xvii-9.pdf

[7] Patrick Fridenson, Histoire des usines Renault. Vol. I : 1898-1939, 2ème ed., Paris, Seuil, 1998. Jean-Louis Loubet, La maison Peugeot, Paris, Perrin, 2009. Laurent Dingli, Entreprises dans la tourmente : Renault, Peugeot (1936-1940), Presses universitaires de Tours, Tours, 2018.

[8] Voir également la lettre adressée par Maurice Dollfus à Edsel Ford, le 31 août 1940, citée par P. Fridenson, loc. cit., p. 15, d’après Ken Silverstein, “Ford and the Führer,” The Nation, 136, January 24, 2000.

[9] Patrick Fridenson, Jean-François Grevet, Patrick Veyret, « L’Épuration dans l’industrie automobile », Marc Bergère dir., L’épuration économique en France à la Libération, Rennes, PUR, 2008, p. 236 et 243.

[10] Un exemplaire du journal se trouve dans le dossier de justice cité infra.

[11] Le commissaire du gouvernement au juge d’instruction près la cour de justice de la Seine (cabinet de M. Nicolet) et l’avocat général Lindon au commissaire du gouvernement près la cour de justice, section économique et financière, 10 octobre 1947. ADY 1081 W 170. Ministère public c/Société Ford. L’information fut suivie par le juge Pierre Mayer après sa prolongation par ordonnance du 11 mai 1945.

[12] Ce que confirment les archives allemandes que nous avons consultées. On sent à ce sujet l’influence qu’ont eue sur le juge les deux lettres de reproche contre les services de Ford SAF écrites par l’ingénieur Carl T. Wiskott au lieutenant-colonel Beckers (et non Becker comme orthographié par Imlay et Horn), les 12 octobre et 1er décembre 1943, lettres dont une traduction française se trouve dans le dossier de justice. Carl Wiskott, dirigeant d’Opel, était délégué de la commission principale pour les véhicules à moteur (Hauptausschuss Kraftfahrzeuge) pour la France et le Protectorat de Bohême-Moravie, Beckers était commissaire aux biens ennemis de Ford SAF.

[13] Exposé. Fait au Parquet de la cour de justice de Versailles, 1er juin 1946, le commissaire du gouvernement. ADY 1081 W 170.

[14] Programme Ford – Ouest. BA-MA RW/24/32, 33, 110 et 111. Imlay et Horn donnent également le chiffre de 2 922 moteurs pour le 1er trimestre 1944, cette fois d’après les sources américaines, mais pas celui du programme correspondant fixé par Berlin (Appendix B, p. 273).

[15] L’ouvrage de F. Calvi et M.-J. Masurovsky, Le Festin du Reich. Le pillage de la France occupée, Paris, Fayard, 2006, constitue l’une de ces exceptions.

[16] T. Himlay and M. Horn, op. cit., p. 237-238.

[17] Rüstungs- und Beschaffungsstab – Frankreich des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion. Übersicht über das I.V Quartal 1943. – BA-MA RW24/32. Traduction de Jacky Ehrhardt.

[18] La Fonderie Gailly de Meung-sur-Loire coulait des cloches d’essieu arrière pour Ford SAF, la société usine de Mazières était chargée de la fonderie des vilebrequins, Renault des essieux arrière. Voir notamment : Rapport hebdomadaire des 31 janvier au 6 février 1944 et 21 au 27 février 1944. BA-MA RW/24/33. Le rapport du 1er au 15 avril 1944 stipule : « Toutes les entreprises et tous les sous-traitants travaillant pour Ford sont sévèrement perturbés dans leurs productions suite aux difficultés dans les approvisionnements en électricité et en charbon et suite aux difficultés dans les transports. Ainsi, au mois d’avril il faudra s’attendre à une nouvelle chute de la production. » BA-MA RW/24/34.