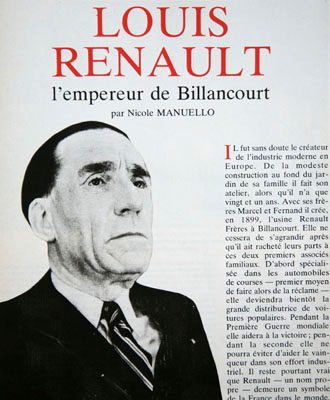

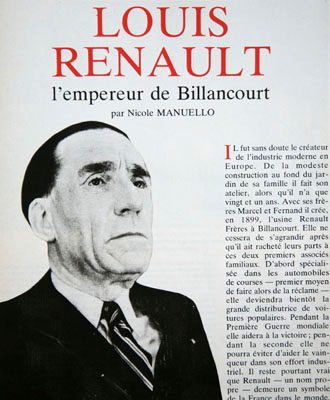

LOUIS RENAULT

LOUIS RENAULT

l’empereur de billancourt

Il fut sans doute le créateur de l’industrie moderne en Europe. De la modeste construction au fond du jardin de sa famille il fait son atelier, alors qu’il n’a que vingt et un ans. Avec ses frères Marcel et Fernand il crée, en 1899, l’usine Renault Frères à Billancourt. Elle ne cessera de s’agrandir après qu’il ait (sic) acheté leurs parts à ces deux premiers associés familiaux. D’abord spécialisée dans les automobiles de courses – premier moyen de faire alors de la réclame – elle deviendra bientôt la grande distributrice de voitures populaires. Pendant la Première Guerre mondiale elle aidera à la victoire ; pendant la seconde elle ne pourra éviter d’aider le vainqueur dans son effort industriel. Il reste pourtant vrai que Renault – un nom propre – demeure un symbole de la France dans le monde.

Prenez le plus adroit, le plus débrouillard de nos mécaniciens-garagistes ; prenez aussi le plus inventif de nos ingénieurs ; ajoutez-y de nos grands industriels “managers”, de taille à gérer des dizaines d’usines, des milliers d’employés, tel un Antoine Riboud ou un François Dalle ; et, pour finir, pensez à un grand coureur automobile, un Nicky Lauda ou un Alain Prost, capable de braver tous les dangers pour obéir à sa passion de la vitesse.

Imaginez maintenant un homme susceptible de réussir dans tous ces domaines, un homme qui réunirait en sa seule personne les qualités du mécanicien, de l’ingénieur, de l’industriel et du coureur automobile. Impensable ? Tel fut pourtant le cas de Louis Renault, l’empereur de Billancourt, l’un des quelques hommes qui ont, de leurs mains noires de cambouis et de leur génie d’organisateur, bouleversé et façonné notre vie.

Imaginez maintenant un homme susceptible de réussir dans tous ces domaines, un homme qui réunirait en sa seule personne les qualités du mécanicien, de l’ingénieur, de l’industriel et du coureur automobile. Impensable ? Tel fut pourtant le cas de Louis Renault, l’empereur de Billancourt, l’un des quelques hommes qui ont, de leurs mains noires de cambouis et de leur génie d’organisateur, bouleversé et façonné notre vie.

Très tôt, et assez distrait en classe, le jeune Louis Renault s’intéresse déjà à tout ce qui roule: ici avec sa première bicyclette.

Louis Renault, il est vrai, avait de qui tenir. Son père Alfred, un artisan tailleur originaire de Saumur, avait débuté, encore enfant, dans une fabrique de boutons d’Angers. Son patron refusant de lui donner sa chance, il l’avait quitté pour monter sa propre entreprise à Paris. Ayant bien réussi, il avait créé par la suite une seconde entreprise, de tissus cette fois, place des Victoires. Une belle ascension.

Alferd Renault avait eu trois fils dont Louis, né en 1877, était le cadet. N’ayant pas su reconnaître le génie de celui-ci – dont, il est vrai, les résultats scolaires étaient lamentables – il avait confié avant sa mort à son fils aîné Fernand la gérance des entreprises familiales.

Louis, le cancre de la famille, ne ressentait à vrai dire qu’une seule passion : la mécanique. Etant encore élève au lycée Condorcet, il avait fait un jour l’école buissonnière et, à la gare Saint-Lazare, s’était glissé dans le tender du rapide Paris-Rouen. Au mécanicien éberlué qui l’avait vu surgir après le départ de derrière un tas de charbon, il avait froidement expliqué qu’il voulait voir comment on chauffait une locomotive.

A treize ans, il passe ses journées à Montmartre. Non pas au Moulin-Rouge, mais dans l’atelier de Serpollet, un des pionniers de l’automobile qui, parfois, consent à emmener l’adolescent à bord de la 6 CV qu’il a construite de ses propres mains. Renault se grise de vitesse… à 30 km à l’heure !

En ces temps heureux où les grandes inventions sont encore à la portée d’artisans bricoleurs dépourvus de gros moyens financiers, Louis Renault va, quelques années plus tard, se lancer à son tour dans l’épopée automobile.

La famille Renault possède une propriété aux portes de Paris, dans la vallée de la Seine. La maison, entourée d’un grand parc, est située dans une petite ville aux allures campagnardes qui s’appelle Billancourt.

Nous sommes en 1898. Louis a vingt et un ans. Au fond du domaine se trouve une modeste construction dont il fait son atelier. Sur un châssis de sa fabrication, il adapte le moteur d’un tricycle De Dion-Bouton qu’il transforme peu à peu, améliorant une pièce après l’autre et faisant au passage une invention décisive pour l’avenir de l’automobile, celle du changement de vitesse à prise directe et transmission par cardan.

Nous sommes en 1898. Louis a vingt et un ans. Au fond du domaine se trouve une modeste construction dont il fait son atelier. Sur un châssis de sa fabrication, il adapte le moteur d’un tricycle De Dion-Bouton qu’il transforme peu à peu, améliorant une pièce après l’autre et faisant au passage une invention décisive pour l’avenir de l’automobile, celle du changement de vitesse à prise directe et transmission par cardan.

La petite bâtisse au fond du jardin de son père, à Billancourt, dont Louis Renault, à vingt et un ans, fait son premier atelier.

La première Renault est née. Mais elle n’existe encore qu’à un seul exemplaire.

Louis promène fièrement sa “voiturette 3/4 de CV”, glane ça et là quelques commandes. Il parvient à convaincre ses frères Fernand et Marcel de se lancer dans cette nouvelle entreprise. Chacun met 20 000 francs et, en février 1899, la société Renault frères, au capital de 60 000 francs, ayant son siège social 100, avenue du Cours à Billancourt, voit le jour.

Quelques spécialistes commencent à s’intéresser aux performances des Renault, mais ils ne sont qu’une poignée. Comment réussir à percer véritablement ? Faire de la publicité ou, comme on disait à l’époque, de la réclame ? Pas d’argent. En emprunter aux banques ? Jamais. Reste une solution : participer aux grandes compétitions sportives qui, déjà à ce moment, sont le meilleur support publicitaire des grandes marques. Mais avec une différence : en 1899, ce sont souvent les constructeurs eux-mêmes qui condusient leur voiture. Ce sera le cas de Levassor, des frères Farman, de Bollée, des frères Renault.

Car si Fernand, de santé fragile, n’est pas fait pour la compétition, Louis a rallié à son idée Marcel qui est lui aussi, à tous les sens du mot, un fonceur.

Chacun des deux frères conduit une voiture : on double ainsi les chances de victoire. Tour à tour, Louis et Marcel vont ainsi triompher. Louis ouvre le palmarès en remportant le 19 octobre 1899 la course Paris-Rambouillet aller et retour : cent kilomètres en 2 heures 49. Lors de la course Paris-Toulouse de 1900, organisée à l’occasion de l’Exposition universelle, Louis arive premier de sa catégorie, celle des “voiturettes” de moins de quatre cents kilos, mais il doit se contenter d’une treizième place au classement général. Nouvelle déception lors du Paris-Berlin de 1901, remporté par Fournier sur une Mors. Mais, là encore, il se classe premier dans la catéorie des “voiturettes”.

Mais l’année suivante, c’est le triomphe. Le 24 juin 1902, à Champigny, est donné le départ de la grande course Paris-Vienne, Louis aura toutes les malchances. Pannes, accidents : une nuit, lors de l’étape Bregenz-Salzbourg, il heurte un passage à niveau près d’Innsbruck et casse une roue. Dans sa volonté de vaincre à tout prix, il se refuse à abandonner, va jusqu’au village voisin, tire du lit un forgeron et un menuisier, construit de toutes pièces une nouvelle roue. Il repart et finit la course dans un rang honorable. Mais son frère Marcel a fait mieux : doublant son compatriote Henri Farman dans la dernière étape Salzbourg-Vienne, il arrive le premier au parc du Prater. Marcel a réalisé le trajet en 26 heures 10 minutes. Il a battu de plus de sept heures l’express de l’Arlberg qui est, à l’époque, le train le plus rapide du monde !

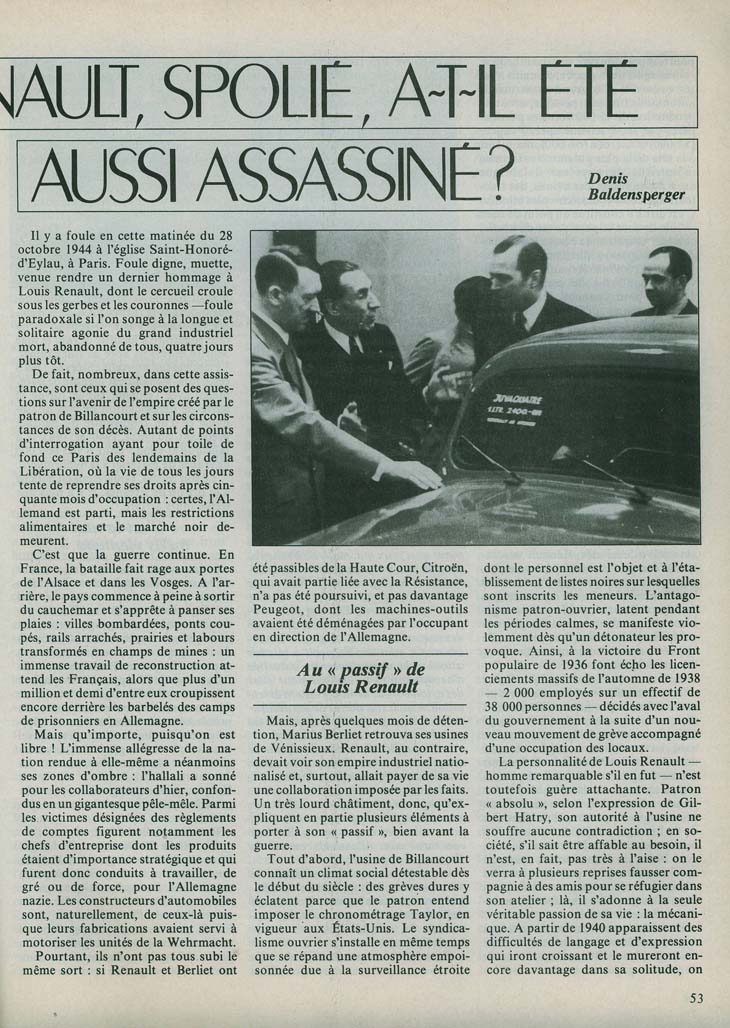

Le premier hall de montage en série (à g.) dont sortira la voiture de course que pilotera Marcel Renault avec son mécanicien Vauthier et que l’on voit ici aux Tuileries avant la course Paris-Madrid.

Le premier hall de montage en série (à g.) dont sortira la voiture de course que pilotera Marcel Renault avec son mécanicien Vauthier et que l’on voit ici aux Tuileries avant la course Paris-Madrid.

Pour Renault, c’est une fabuleuse publicité. A Billancourt, les commandes affluent. L’usine s’étend. Autour du petit atelier de 1898, pieusement conservé jusqu’à nos jours, les constructions s’élèvent. On a empiété sur les pelouses, rasé les arbres, sacrifié une serre, orgueil de feu Alfred Renault.

Heureux en affaires, Louis Renault l’est aussi en amour. Il s’est épris d’une jeune chanteuse d’opéra, Jeanne Hatto. Comme il n’est pas un “beau parleur” et qu’il est plus à l’aise en combinaison de travail, les mains dans un moteur, qu’en frac dans un salon, il use d’un procédé original pour capter l’attention de la belle. Chaque matin, il lui fait porter une énorme gerbe de fleurs, mais sans un mot ni une carte de visite. Jusqu’au jour où Jeanne, piquée au jeu, se renseigne auprès du fleuriste. C’est elle qui, en le remerciant, va faire ce premier pas que Louis eût été bien embarrassé de faire. Leur liaison durera plusieurs années. Louis promit à Jeanne de l’épouser, à condition qu’elle renonce au théâtre. Conscient que son amant était aussi tyrannique chez lui qu’à l’usine, elle s’y refusa.

Heureux en affaires, Louis Renault l’est aussi en amour. Il s’est épris d’une jeune chanteuse d’opéra, Jeanne Hatto. Comme il n’est pas un “beau parleur” et qu’il est plus à l’aise en combinaison de travail, les mains dans un moteur, qu’en frac dans un salon, il use d’un procédé original pour capter l’attention de la belle. Chaque matin, il lui fait porter une énorme gerbe de fleurs, mais sans un mot ni une carte de visite. Jusqu’au jour où Jeanne, piquée au jeu, se renseigne auprès du fleuriste. C’est elle qui, en le remerciant, va faire ce premier pas que Louis eût été bien embarrassé de faire. Leur liaison durera plusieurs années. Louis promit à Jeanne de l’épouser, à condition qu’elle renonce au théâtre. Conscient que son amant était aussi tyrannique chez lui qu’à l’usine, elle s’y refusa.

Jeanne Hatto – ici dans “Faust” – le premier amour de Louis Renault : il rompra cependant avec elle parce qu’elle ne voulut pas abandonner la scène.

Mai 1903. Les dirigeants de l’Automobile-Club de France ont organisé une nouvelle compétition qu’ils annoncent mémorable : la course Paris-Madrid, en trois étapes. Mémorable, elle le sera, mais pas au sens où l’on s’y attendait.

Le départ de la première étape Paris-Bordeaux est donné à Versailles, devant la pièce d’eau des Suisses. Louis Renault s’élance, donne le maximum dès les premiers kilomètres, double ses concurrents, prend la tête. C’est un avantage considérable : la plupart des routes sont encore en terre battue et seul le premier de la file est épargné par les nuages de poussière qui gênent tous les suivants. Derrière Louis Renault, c’est la confusion. Les concurrents prennent tous les risques et bientôt les drames succèdent aux drames. On ne compte plus les accidents, les blessures graves, les fractures. A la sortie d’Angoulême, le conducteur Tourrant perd le contrôle de sa voiture. Son mécanicien est tué. Deux morts parmi les spectateurs. A trente kilomètres de l’arrivée, un autre participant, Barow, percute un arbre. Son mécanicien et lui-même trouvent la mort. Mais à son arrivée à Bordeaux, Louis apprend un nouveau drame qui le touche de plus près : à Couhé-Vérac, entre Poitiers et Ruffec, son frère Marcel, gêné par la poussière que déplace le véhicule qu’il est en train de doubler, n’a pas vu un virage. Il quitte la route, s’écrase au fond d’un fossé. On le relève grèvement blessé.

Louis se précipite à son chevet. Il n’y a plus rien à faire : Marcel meurt quelques heures plus tard.

Emu par cette hécatombe, le gouvernement interdit la poursuite de la course. Il interdit même aux voitures de rouler dans Bordeaux. C’est traînés par des chevaux que les bolides sont acheminés jusqu’à la gare Saint-Jean !

Des bolides. On peut dire le mot sans ironie aucune : le vainqueur, Gabriel, a réalisé sur sa Mors la moyenne, stupéfiante pour l’époque, de 105 km/heure. Louis Renault, classé second, a atteint 97 km/heure. Mais, brisé par le chagrin, il jure à sa mère de ne plus jamais participer à une compétition. Il tiendra parole.

Cependant, le drame de la course Paris-Madrid ne freine pas l’expansion de l’entreprise. L’usine de Billancourt dépasse maintenant les limites de la propriété familiale. On achète terrain après terrain, maison après maison. Des rues entières disparaissent de la carte. Certains propriétaires refusent-ils de vendre ? Renault leur adjoint en guise de voisinage les ateliers les plus bruyants. A ce régime, les récalcitrants ne tardent pas à céder… Sa volonté de fer brise tous les obstacles.

En 1905, la justice confirme ses droits sur le brevet de changement de vitesse qu’il a déposé en 1899, procédé que tous ses concurrents, en France et à l’étranger, ont repris. Ceux-ci sont obligés de lui verser des royalties qui s’élèvent à plusieurs millions de francs-or.

Louis Renault a racheté sa part à l’héritière de Marcel. Quelques mois avant la mort de son frère aîné Fernand, il lui rachète également sa part. Louis reste seul maître à bord.

C’est maintenant un homme riche et puissant. En 1906, il a déjà deux mille cinq cents ouvriers, produit mille six cents véhicules dans l’année, chiffre qu’il doublera l’année suivante. Il possède un hôtel particulier avenue du Bois – l’actuelle avenue Foch -, une résidence à Herqueville, en Normandie. Il n’a pas encore trente ans.

Au fur et à mesure que la demande s’accroît, les méthodes de fabrication qui avaient été celles de l’industrie automobile à ses débuts, se révèlent chaque jour plus inadaptées.

Visiblement, il faut trouver autre chose. Cette autre chose, c’est en Amérique que Louis Renault décide de la chercher. Il s’embarque pour le nouveau monde. A Detroit, Henry Ford, qui a reconnu le génie du Français, le reçoit comme son égal, lui fait visiter ses usines et ses chaînes de montage. Renault rencontre Frederic Taylor, l’inventeur du “taylorisme”. Il se fait expliquer les méthodes de l’Américain : le salaire “aux pièces” fondé sur le volume de production, l’amélioration de la productivité grâce à l’analyse des gestes et au chronométrage des cadences de travail.

Dès son retour en France, Renault décide d’appliquer à Billancourt un des principes de Taylor : le chronométrage. Le projet se heurte à l’hostilité des ouvriers et, pour la première fois depuis la création de l’entreprise, une fissure apparaît entre le patron et son personnel. Renault a beau faire valoir que le nouveau système permettra l’augmentation des salaires, les ouvriers rétorquent qu’il en résultera pour eux un manque de liberté, la disparition de toute initiative, la déshumanisation des conditions de travail.

Renault s’obstine : “Ce sera le travail aux pièces ou rien !” Les ouvriers répliquent par la grève. Cette “grève du chronométrage” ne cessera que sous l’influence de quelques syndicalistes éclairés qui sauront convaincre les ouvriers que leur combat d’arrière-garde est un combat contre le progrès. A l’époque, on y croit encore.

La crise est passée, mais Renault a compris qu’il est désormais seul, qu’il a perdu le contact humain d’autrefois avec ses collaborateurs. Etrange paradoxe : cet homme à la volonté farouche, aux comportements brutaux, capable de terribles “coups de gueule”, est en même temps un timide. Il s’exprime difficilement, bégaie, a du mal à former ses phrases. Sa solitude morale va peu à peu accentuer ce défaut. A la fin de sa vie, il sombrera dans une sorte d’aphasie qui fera parfois douter ses interlocuteurs de ses facultés mentales. Peu à peu, Louis Renault se retranchera du monde extérieur.

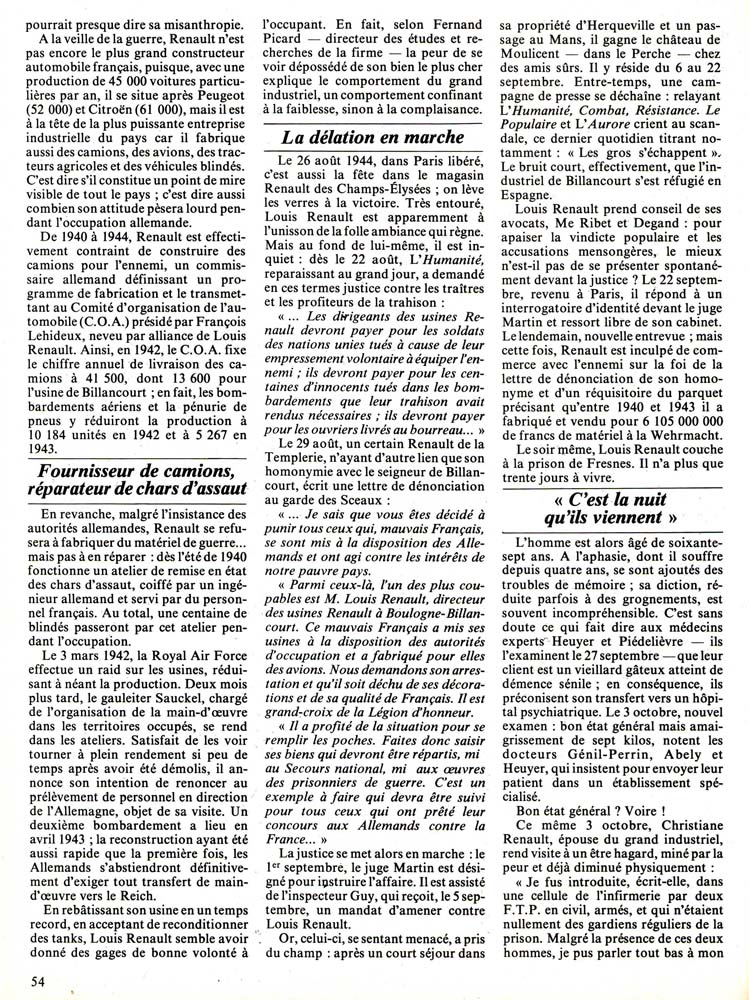

La paix et la guerre : la présence des voitures Renault dans les courses automobiles continue d’assurer la publicité de la firme ; le 11 novembre défilent les chars Renault qui ont participé à la victoire.

La paix et la guerre : la présence des voitures Renault dans les courses automobiles continue d’assurer la publicité de la firme ; le 11 novembre défilent les chars Renault qui ont participé à la victoire.

Mais, en 1914, il n’en est pas encore là. A la déclaration de la guerre, l’homme qui a maintenant vingt mille ouvriers sous ses ordres est mobilisé comme simple 2è classe. Son usine, qu’on juge sans intérêt pour la Défense nationale, est fermée !

Heureusement, le ministre de la Guerre, Messimy, change vite d’avis. Dix jours plus tard, il convoque Renault. Peut-il fabriquer des obus ? Ses machines ne sont pas conçues pour cela, mais on peut compter sur lui pour se débrouiller. Il se met aussitôt au travail.

Début septembre, l’automobile de tourisme fait une entrée inattendue dans la stratégie militaire : c’est le célèbre épisode des taxis de la Marne, qui permettent à Gallini de jeter cinq bataillons d’infanterie sur les flancs de l’ennemi. Ces légendaires taxis sont des Renault.

Mais voici que s’annonce une autre aventure technique. Le colonel (plus tard général) Estienne a conçu une nouvelle arme. Il parle de “cuirassements mobiles”, ensuite de “cuirassés terrestres” puis, l’engin prenant forme, d'”automitrailleuses à chenilles” et enfin de “chars d’assaut”.

Estienne fait le siège du général Joffre, le bombarde de notes et de projets, parvient enfin, début 1916, à la convaincre. Des essais sont confiés à Renault et à Schneider. Les débuts sont balbutiants : les premiers chars Schneider n’ont pas de démarreurs automatiques. Si le moteur calait en pleine bataille, le servant du char devait sortir de sa tourelle et remettre le moteur en marche à la manivelle !

Renault, comme ses premières voitures, cherche le meilleur rapport entre le poids et la puissance. L’idée d’un char lourd est séduisante, mais les moteurs de l’époque n’ont pas la force nécessaire pour garantir un minimum de vitesse. Renault opte pour le char léger de quatre tonnes équipé d’un moteur de 40 CV, d’un canon de 37 et d’une mitrailleuse. L’engin peut se déplacer à 12 km/heure.

Les premiers essais ont lieu à Billancourt en janvier 1917. Louis Renault est aux commandes du premier char.

Estienne et Renault sont d ela même trempe. Ils n’ont pas leur pareil pour bousculer l’inertie des bureaux, vaincre l’hostilité des commissions. Ils parviennent enfin à faire accepter la construction en série des chars d’assaut.

A Billancourt, on travaille douze heures par jour. La vibration des moteurs, la surcharge des ateliers sont telles qu’en juin 1917, elles provoquent une catastrophe : un bâtiment s’effondre, ensevelissant sous ses décombres une quinzaine d’ouvriers.

Mais, enfin, les chars sortent. Lors de la percée allemande du chemin des Dames, en mai 1918, les premiers chars Renault sont lancés dans la bataille. Ils contribuent à stopper l’avance de l’ennemi. Leur rôle se révèlera important, voire décisif, pendant tout l’été 1918.

La fin de la guerre est une période faste pour Louis Renault. la rosette d’officier de la Légion d’honneur, une des très rares de la guerre a être décernée à un non-combattant, vient récompenser sa contribution à la victoire. Le 26 septembre 1918, à Herqueville, il épouse la fille d’un notaire parisien, Christiane Boullaire. Ce sera un mariage heureux. Deux ans plus tard naîtra son fils unique, Jean-Louis. Pour sa famille, il fera construire un château dans l’île de Chausey. Sans doute par goût du symbole, il lui donne la forme d’une vieille forteresse imprenable.

La fin de la guerre est une période faste pour Louis Renault. la rosette d’officier de la Légion d’honneur, une des très rares de la guerre a être décernée à un non-combattant, vient récompenser sa contribution à la victoire. Le 26 septembre 1918, à Herqueville, il épouse la fille d’un notaire parisien, Christiane Boullaire. Ce sera un mariage heureux. Deux ans plus tard naîtra son fils unique, Jean-Louis. Pour sa famille, il fera construire un château dans l’île de Chausey. Sans doute par goût du symbole, il lui donne la forme d’une vieille forteresse imprenable.

Un moment de détente sur son yacht avec sa femme Christiane et son fils unique Jean-Louis.

Cependant, à Billancourt, la production des voitures de tourisme a repris sur une grande échelle. Les modèles se succèdent: Vivaquatre, Monaquatre, Vivasix, Monastella, Primaquatre, Celtaquatre, Monasix, Nervastella, Juvaquatre, etc.

Des dizaines de marques créées dans les petits ateliers du début du siècle, Renault est un des rares à avoir survécu et prospéré. Mais la guerre a fait surgir un nouveau concurrent, redoutable : André Citroën.

Tout sépare les deux hommes. Là où Citroën symbolise les années folles, Renault incarne les vieilles vertus paysannes. Le premier jongle avec le crédit, se révèle un génie de la publicité ; le second se refuse à emprunter un sou aux banques et compte sur la patiente amélioration de ses modèles pour progresser.

Leur concurrence prend parfois des aspects comiques. Lorsque Citroën inscrit son nom en lettres lumineuses sur la tour Eiffel, Renault réplique en exhibant le sien quai Blériot, sur un gigantesque panneau qui fait face aux usines rivales du quai de Javel ! Mais Louis Renault connaît les qualités de son adversaire.

– Il est bien utile, ce Citroën, dit-il un jour. Avec lui, impossible de s’endormir !

Au début des années 30, Renault étend ses usines de Billancourt sur l’île Seguin, au milieu de la Seine. Sans emprunter, il y construit, sur plus d’un kilomètre de long, une immense chaîne de montage sur le modèle américain.

En 1933, Citroën l’imite à Javel. Il fait détruire 30 000 m2 de bâtiments pour aménager sa chaîne de montage. Mais lui, contrairement à Renault, s’est endetté. L’année suivante, à la veille de lancer la 11 CV tarction avant, il fait faillite. Il ne survit pas à cet échec et meurt en 1935.

Renault va-t-il rester le seul maître de l’industrie automobile française ? Peut-être le pense-t-il. Mais, à son tour, de terribles épreuves l’attendent.

1936 : la victoire du Front populaire entraîne une vague de grèves sans précédent. Renault, en dépit de ses efforts et de ses réalisations sociales, est considéré comme un “patron de combat”. Ses usines restent occupées pendant plusieurs semaines.

1939 : c’est à nouveau la guerre. Commencent pour la France des années noires et, pour Louis Renault, des années difficiles qui s’achèveront tragiquement.

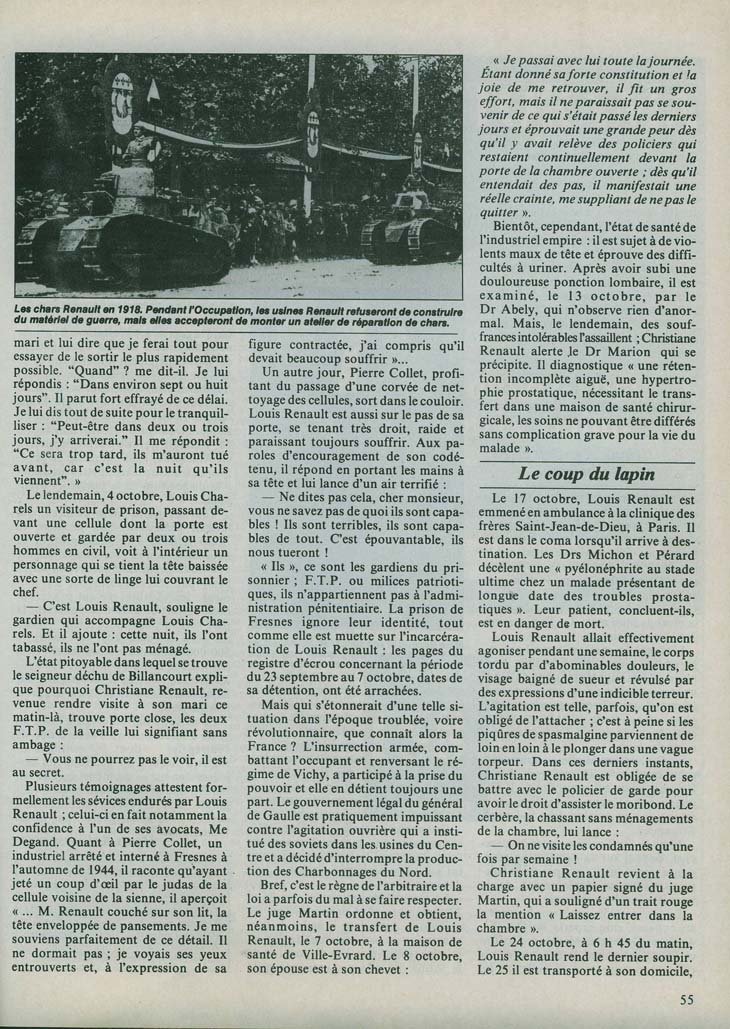

Dès leur entrée à Paris, en juin 1940, les Allemands placent les usines de Billancourt sous leur contrôle et mettent en demeure Renault de se consacrer désormais à la production de camions destinés à la Wehrmacht. Renault obtempère. Les chaînes de fabrication fonctionneront jusqu’à la fin de l’Occupation, en dépit de trois bombardement alliés des 3 mars 1942, 4 avril 1943 et 15 septembre 1943 qui endommageront les usines et feront des centaines de victimes civiles à Boulogne-Billancourt.

Des amis de Louis Renault s’inquiètent, l’adjurent de cesser ses compromissions :

– Vous travaillez pour les Allemands. Vous gagnez de l’argent en leur vendant des camions !

Renault hausse les épaules :

– Vous préférez que je leur en fasse cadeau ?

Réponse un peu courte. Comme l’a dit très justement un de ses biographes, Saint-Loup, “son patriotisme, c’est Billancourt”. Obsédé par l’idée que les Allemands pourraient démonter ses machines, transférer ses chaînes en Allemagne, Renault compose avec l’Occupant. Il ne pense qu’à sauver ses usines, sans voir ce que son attitude peut avoir d’ambigu.

Quelques semaines après la libération de Paris, le 23 septembre 1944, Renault est arrêté et incarcéré à Fresnes. Il est placé à l’infirmerie, mais sa santé ne cesse de se dégrader. Transféré à l’hôpital de Ville-Evrard, puis à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, rue Oudinot à Paris, il y expire le 24 octobre.

De quoi est-il mort ? De maladie, comme le dit la version officielle ? Des suites de mauvais traitements subis à Fresnes de la part d'”éléments incontrôlés”, comme le soutint sa veuve ? Le mystère, si mystère il y a, demeure entier.

Après sa mort, son entreprise est nationalisée. La “Régie Renault” est née. La marque demeure digne de son créateur.

Après sa mort, son entreprise est nationalisée. La “Régie Renault” est née. La marque demeure digne de son créateur.

Son premier succès portera encore la trace du génie de Louis Renault. En 1938, au Salon de l’auto de Berlin, il avait pu examiner la toute nouvelle Volkswagen et s’entretenir avec son créateur, le docteur Porsche. Pendant l’Occupation, sur des heures de travail soustraites à l’attention des contrôleurs allemands, Renault s’inspira de la Volkswagen pour fabriquer en secret trois prototypes d’une nouvelle voiture de tourisme.

Par delà la guerre et la nationalisation, la célèbre “4 chevaux” mise au point par Louis Renault va perpétuer le succès de la Régie au-delà de la direction de son fondateur.

Légèrement modifiée après la guerre, ce modèle devint celui de la populaire 4 CV. Ces millions de Français et d’Européens qui, pendant vingt ans, sillonnèrent les routes au volant de la 4 CV, ce fut en quelque sorte la revanche posthume de Louis Renault. La dernière victoire de l’empereur de Billancourt.

N. M.

Pour en savoir plus :

– Renault de Billancourt, par Saint-Loup. Amiot-Dumont, 1955.

– Louis Renault ou cinquante ans d’épopée automobile nationale, par L. Dauvergne. La Table ronde, 1954.

– Le seigneur de Billancourt, par Jean Mézerette, dans Historia, avril 1984, numéro spécial L’automobile a cent ans.

– Les balbutiements de l’automobile, par A. Norton. Eric Baschet, 1982.

– Renault 1898-1965. Vilo, 1965.

– Louis Renault, par Gilles (sic) Hatry. Ed. Lafourcade, 1982.