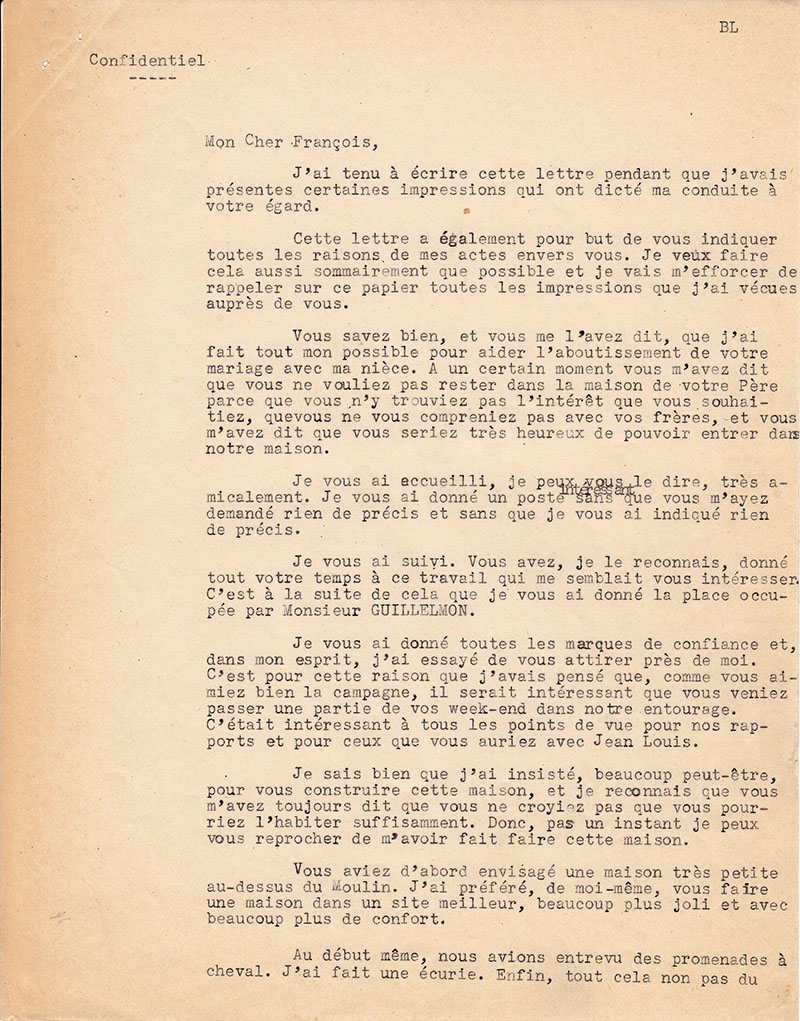

Nous publions aujourd’hui un texte d’une importance capitale. Il s’agit d’une lettre inédite adressée par Louis Renault à son neveu par alliance François Lehideux, le 13 avril 1940. Ce document a été retrouvé dans les papiers personnels de Pierre Rochefort, secrétaire particulier, fondé de pouvoir et très proche collaborateur de Louis Renault [1]. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Jacques Rochefort, son fils, ainsi que Madame Anne Rochefort, sa belle-fille, pour m’avoir permis d’accéder aux archives familiales et pour l‘amabilité dont ils ont fait preuve tout au long de mes recherches. Le document en question est exceptionnel à plus d’un titre. En premier lieu, il est très rare que nous disposions de si longues confidences de la part d’un homme, Louis Renault, qui en était avare et se montrait en général très discret. C’est le texte d’une personne trahie dans sa confiance qui adresse à l’un de ses proches une liste de griefs. On sent, à travers ce texte, des années de déceptions ravalées et de tristesse. Les reproches sont exprimés avec franchise mais sans aucune animosité.

Le document confirme plusieurs faits que nous avions soupçonnés il y a une quinzaine d’années et en révèle d’autres. Sur bien des points, il remet en cause la légende véhiculée pendant plus de cinquante ans par l’ancien ministre de Vichy, François Lehideux, plaidoyer pro domo que tant d’historiens et d’écrivains ont eu la faiblesse sinon la complaisance de prendre au pied de la lettre [2]. Grâce aux archives inédites de la famille Guillelmon, nous avions déjà montré que François Lehideux n’avait pas quitté l’usine en raison d’un prétendu désaccord sur l’affaire des chars et les questions sociales au mois d’août 1940, mais qu’il avait tout simplement été congédié par Louis Renault, avant même le retour de ce dernier à Paris depuis la zone libre, le 22 juillet 1940 [3]. Le document que nous publions aujourd’hui apporte bien d’autres précisions sur les différends qui opposaient l’oncle et le neveu à la veille de l’occupation allemande. Il fait une nouvelle fois litière de la légende, si longtemps martelée par François Lehideux, suivant laquelle il n’aurait accepté d’intégrer les usines Renault en 1930, qu’en cédant aux instances pressantes de son oncle par alliance (il venait en effet d’épouser la nièce de l’industriel, Françoise) [4]. En réalité, Louis Renault a embauché Lehideux à la demande expresse de ce dernier, comme il le rappelle sans craindre de contradiction. Les premières années se passent apparemment sans heurts. L’industriel reconnaît qu’il n’a rien à reprocher à son neveu pour la période antérieure à 1936. Il dit respecter la liberté de François Lehideux ; il reconnaît en outre, à demi-mots, son propre caractère possessif dont il explique la cause par le manque de famille et la solitude qui en fut la conséquence. François Lehideux s’est rarement rendu dans la maison que Louis Renault lui a fait construire dans son domaine d’Herqueville, là où, chaque week-end, l’industriel aimait s’entourer de ses proches. Louis Renault affirme donc comprendre les réticences de son neveu à ce sujet.

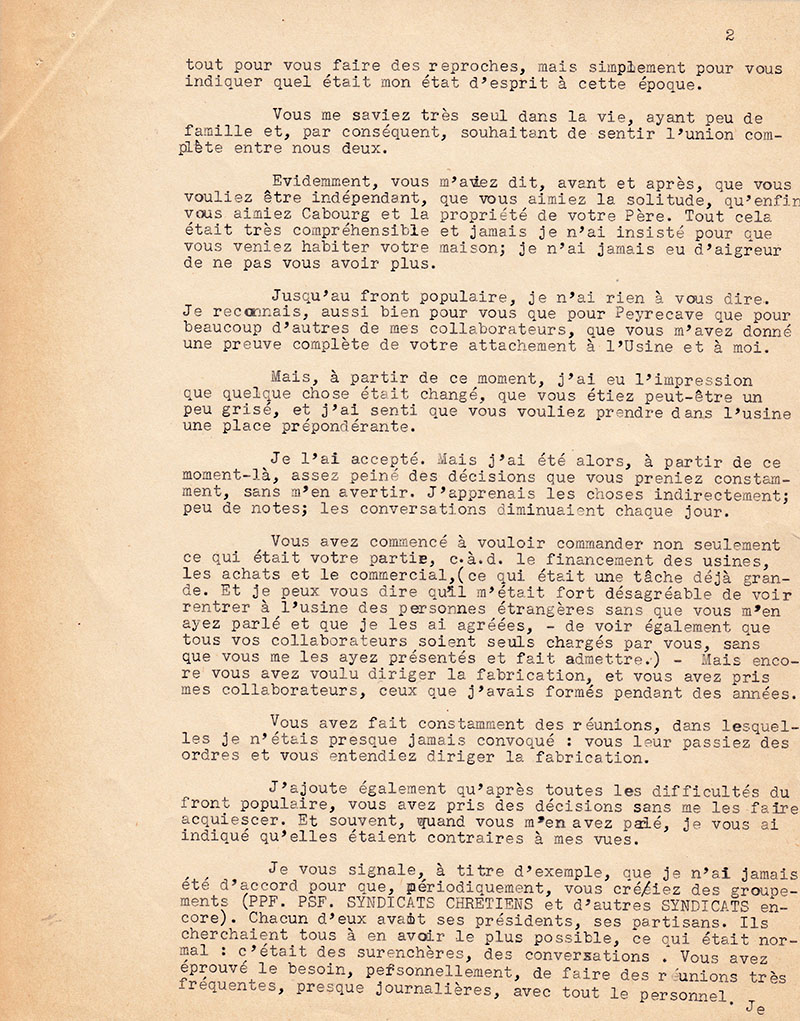

Car les raisons du divorce ne sont pas là. Elles résident dans l’attitude professionnelle de François Lehideux et dans sa tendance croissante, depuis 1936, à se croire le seul maître du vaisseau Renault. Il est symptomatique que le premier exemple donné par l’industriel pour illustrer le profond désaccord qui l’oppose à François Lehideux soit la liberté prise par ce dernier de créer au sein de l’usine des syndicats issus de l’extrême droite et de la droite nationaliste et chrétienne, sans même en avertir son oncle : le Parti populaire français de l’ancien communiste Jacques Doriot et le Parti social français fondé par le colonel François de La Rocque après que le gouvernement de Front populaire eut dissout les ligues. Louis Renault, nous le savons, avait toujours refusé de faire entrer la politique dans l’entreprise. Il ne s’intéressait d’ailleurs pas à la politique au sens étroit du terme. Cet homme qui avait clairement condamné les extrêmes, considérait que les luttes idéologiques et partisanes étaient stériles et contrariaient le travail de l’usine [5]. La dureté et la fréquence des conflits qui empoisonnèrent l’entreprise entre 1936 et 1938 ne pouvaient que lui donner raison. Si le fait est confirmé pour François Lehideux et d’autres industriels tels que Peugeot et Michelin, rien n’est plus faux, en ce qui concerne Louis Renault, que ce désir de « revanche patronale » sur lequel Patrick Fridenson a construit une partie de sa démonstration dans son célèbre ouvrage de 1972 [6]. Il est d’ailleurs éloquent que ce soit essentiellement sur deux documents dont une lettre adressée par Maurice Jordan, directeur général de Peugeot, à François Lehideux, lettre visant à financer l’extrême droite, que l’historien a construit cette thèse fragile [7]. Louis Renault écrit clairement que les décisions prises par son neveu sont “contraires à ses vues” et qu’il n’a “jamais été d’accord” pour que des formations du type PPF et PSF soient implantées dans l’usine. Il dénonce même sans ambiguïté “l’activité dangereuse et combative de ces groupes”.

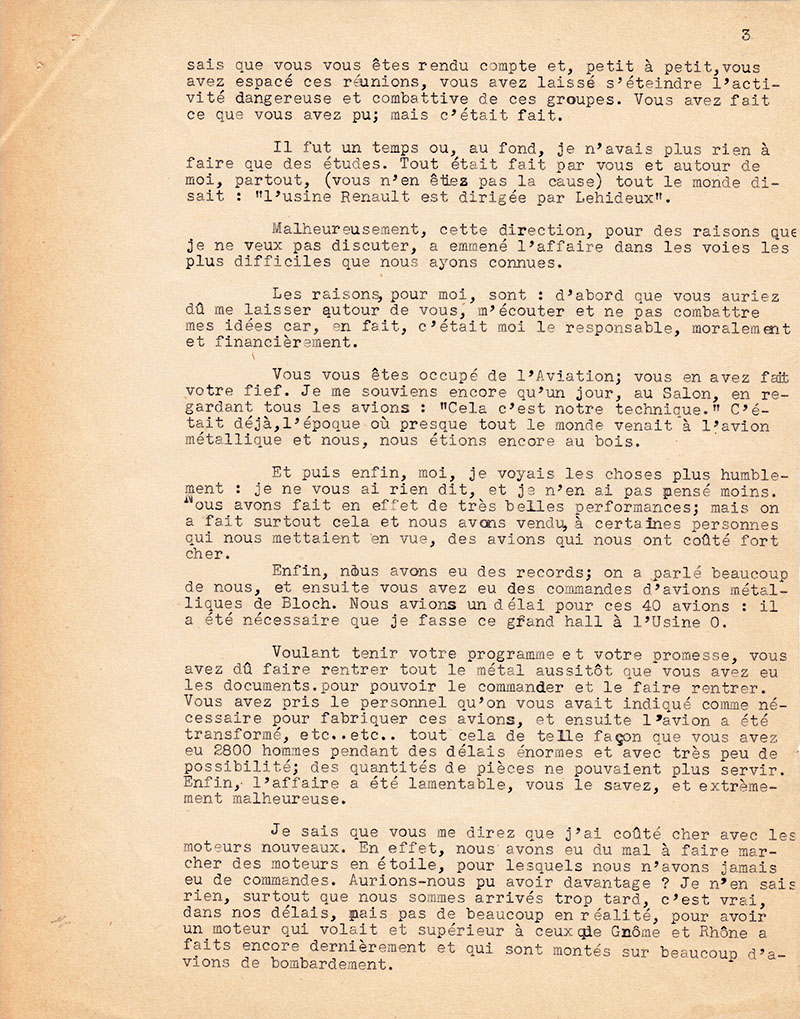

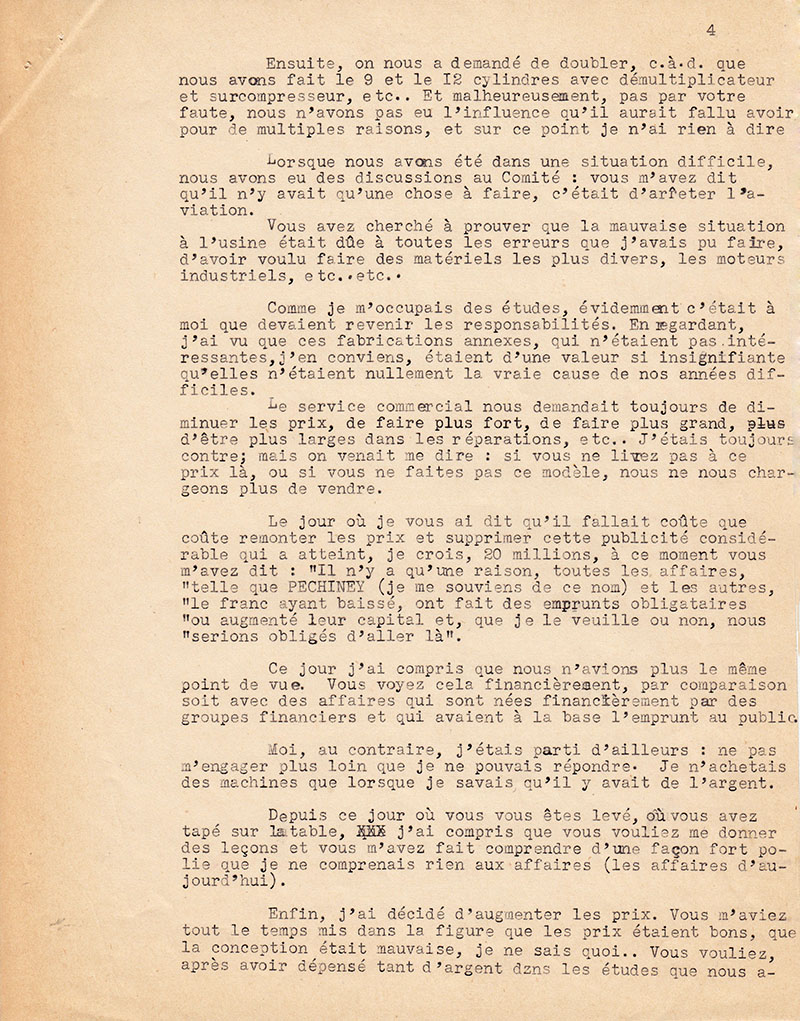

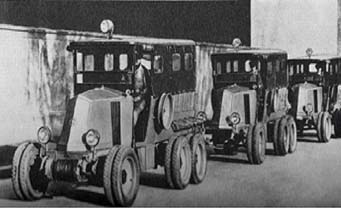

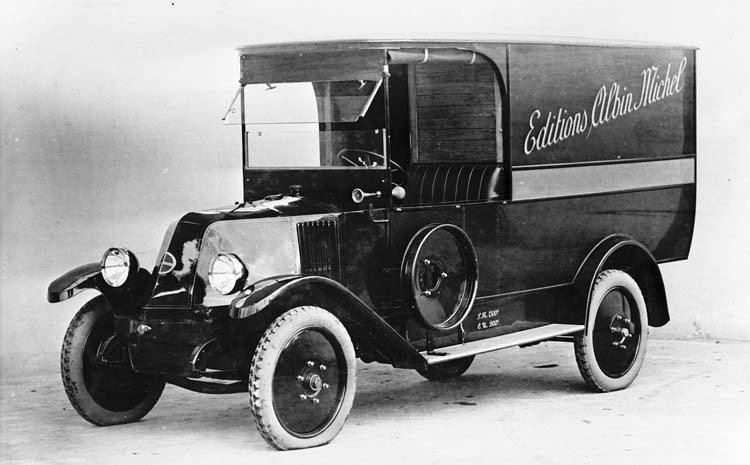

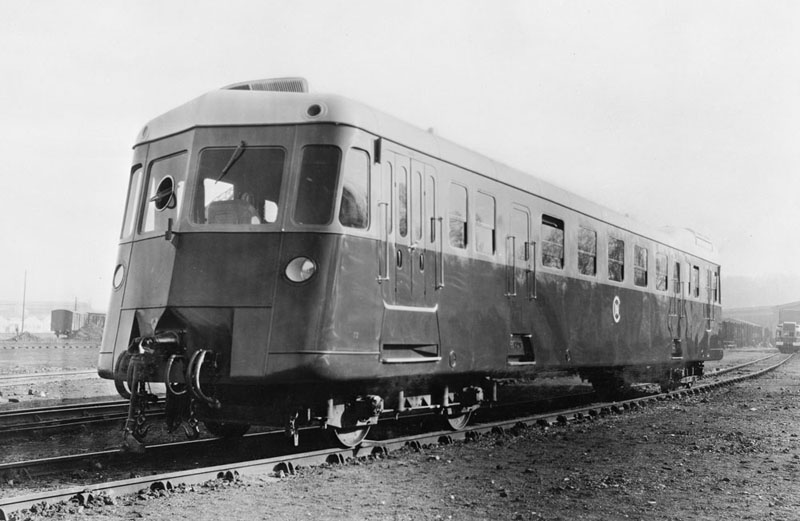

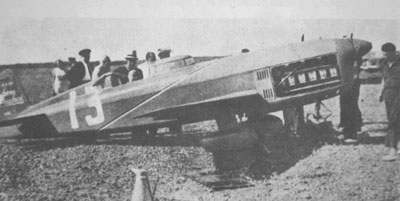

Mais les griefs de Louis Renault sont divers et nombreux. Ils concernent notamment l’Aviation dont Lehideux a fait son « fief » et dont la gestion s’est révélée catastrophique en raison de mauvais choix industriels. Pour autant, Renault prend sa part de responsabilité, et mentionne d’autres erreurs indépendantes des choix de son neveu. Les reproches concernent aussi la forme, le François Lehideux dépeint par Louis Renault apparaissant comme un autocrate présomptueux et irascible qui n’hésite pas à taper du poing sur la table devant son oncle tout en lui administrant des leçons de bonne gestion. Ce trait vient nuancer le lieu commun d’un Louis Renault gouvernant seul et de manière tyrannique son entreprise [8]. Avant d’avoir découvert les papiers Guillelmon et Rochefort, je n’imaginais pas que François Lehideux ait pu prendre tant de décisions capitales sans même en référer au propriétaire de l’entreprise. Ce qui a provoqué la prise de conscience de l’industriel, comme il le confesse dans ce document remarquable, c’est la volonté de François Lehideux de financiariser la S.A.U.R., et, en particulier, d’augmenter le capital plutôt que les prix de vente comme le souhaitait avec raison Louis Renault. Ce qui ne signifie nullement que l’augmentation de capital était une voie à rejeter d’emblée. Elle fut d’ailleurs suivie en octobre 1940 par Renault, une fois Lehideux évincé de l’entreprise [9]. Comme l’a remarqué P. Fridenson dans sa brillante analyse sur « les lendemains de la crise » : « Chez Renault, les majorations de prix ne suffisent pas. Le relèvement de la trésorerie nécessite aussi un recours accru aux banques » [10].

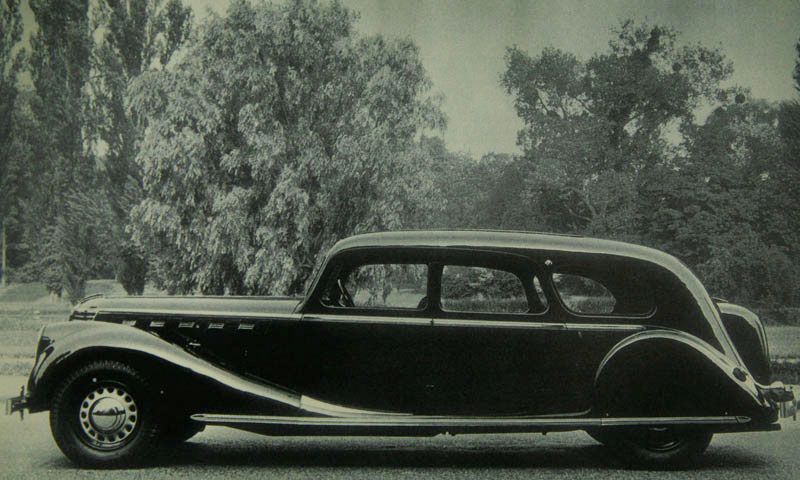

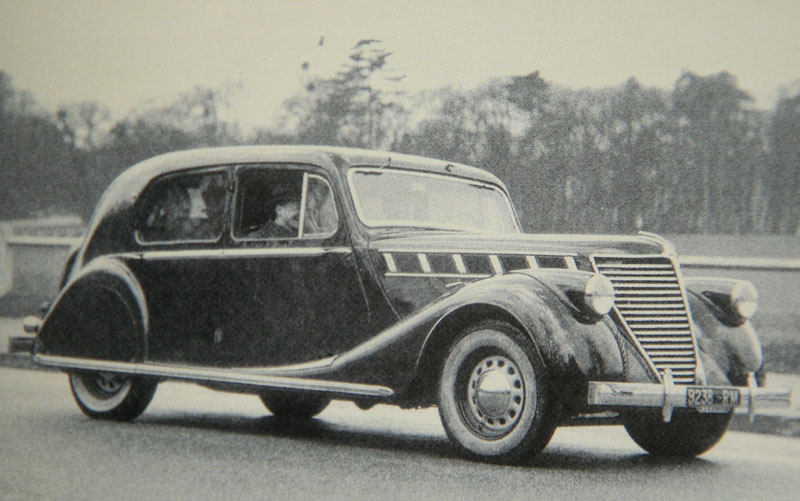

De même, la volonté de François Lehideux de suivre l’exemple de Citroën, en limitant la gamme automobile à quelques types de véhicules et, par voie de conséquence, en abandonnant la diversification, pouvait très bien se défendre. Mais les objections de Louis Renault ne manquaient pas non plus de pertinence. Eût-il été raisonnable de désorganiser totalement la gamme et la structure productive des usines Renault alors que l’entreprise, sortant à peine de la crise, devait s’adapter aux réformes du Front populaire et aux exigences croissantes de la Défense nationale ? Au fond, ce que reproche surtout Louis Renault à François Lehideux, c’est d’être un financier et pas un ingénieur.

La suite fait litière d’une autre légende créée de toute pièce par Lehideux, légende suivant laquelle Louis Renault aurait voulu faire de lui son « régent » en lui confiant l’éducation de son fils unique, Jean-Louis Renault. Là encore, cette lettre inédite nous indique exactement l’inverse : ce n’est pas François Lehideux mais Pierre Rochefort et René de Peyrecave que Louis Renault avait choisis comme tuteurs de son fils unique, du moins à cette date.

La fin du texte, assez confuse, évoque les difficultés de transcription que pouvaient rencontrer les secrétaires de Louis Renault – ici Blanche Latour comme l’indique le paraphe BL inscrit en haut de page. En effet, ce n’était pas une mince besogne de traduire les propos d’un homme aux idées galopantes qui était de surcroît frappé d’aphasie. Le dernier paragraphe fait cependant clairement référence à un fait connu : à l’automne 1939, François Lehideux reçoit la « mission » du ministre de l’Armement, Raoul Dautry, de contrôler les usines de son oncle de concert avec l’ancien directeur-général de la firme Skoda, Charles Rochette. A ce propos, et dans le style maladroit qui est le sien, Louis Renault évoque, non sans raison, le caractère incongru du double rôle joué par François Lehideux : demeurer l’administrateur-delégué de l’entreprise qu’il est censé contrôler pour le compte de l’Etat. Pour autant, Louis Renault ne marchande pas l’activité que son neveu a mise au service de la Défense nationale au cours de la Drôle de guerre. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’intelligence ni la capacité de travail de François Lehideux, mais plutôt son ambition dévorante et, à certains égards, son manque d’efficacité.

Je ne reviendrai pas en détails sur le chapitre de la mobilisation industrielle auquel j’ai consacré plusieurs écrits. Je me bornerai à rappeler que François Lehideux contribua puissamment à créer l’image d’un Louis Renault réticent à l’égard de la Défense nationale, notamment en évoquant les dizaines de lettres de proches collaborateurs mécontents qu’il aurait reçues aux Armées, documents qu’il a toujours été incapable de produire et que personne n’a d’ailleurs jamais vus… S’il ne fut pas à l’origine de la rumeur relayée par un informateur de police – ce qui nous paraît peu probable – « La Défense nationale, je m’en fous ! » aurait déclaré Louis Renault dont l’activité prouvait tout le contraire – François Lehideux en fut du moins le bénéficiaire. Dans ses récits ultérieurs, l’ancien ministre du maréchal Pétain passa maître dans l’art d’inventer des scènes aussi piquantes que suspectes dans lesquelles il avait toujours le rôle éminent d’un sauveur (prétendues rencontres secrètes avec Louis Renault, documents qui se sont curieusement volatilisés, etc.). Patron social en 1936 (certains ont cru sérieusement à cette énormité !), héros national au plan industriel pendant la drôle de Guerre et finalement résistant aux exigences allemandes (comme l’ont cru opportunément, le résistant Alexandre Parodi et l’ancien ambassadeur Léon Noël), il n’eut de cesse d’opposer son rôle providentiel aux fautes commises par son vieil oncle gâteux [11]. La réalité d’un patron de combat d’extrême droite qui allait devenir ministre de la Production industrielle du gouvernement de Vichy et qui, dans le cadre de ses fonctions, contresigna le second statut des Juifs, fut mise en sourdine voire tout simplement ignorée par de nombreux personnalités du monde scientifique, littéraire et politique. L’important n’était pas l’embarrassant « pedigree » de Lehideux, mais le fait que son témoignage de circonstance pût servir à alimenter la légende noire de Renault.

Dans le document qui nous occupe aujourd’hui, l’industriel évoque une forme de complot de la part de son neveu. Bien qu’il s’empresse d’en rejeter alors l’hypothèse, on sent bien que cette idée lui a traversé l’esprit. Mais, en avril 1940, il n’imagine pas encore à quel point il est en deça de la réalité. Il faudra attendre l’Occupation et les nouvelles manœuvres de François Lehideux menées cette fois auprès des représentants du gouvernement de Vichy pour que l’industriel mesure pleinement la capacité de nuisance de son neveu. Mais comment pouvait-il imaginer que l’homme qu’il avait sincèrement aimé et dont il avait fait toute la carrière, irait, après sa mort, porter contre lui les accusations les plus graves ? Car personne – pas même les militants du parti communiste – n’alimentèrent autant, et surtout de manière aussi insidieuse, la légende noire de Louis Renault, que son propre neveu par alliance, François Lehideux. Othello et Iago ? Cette histoire tragique a parfois des élans shakespeariens.

Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, « Rejet de l’extrême droite et choix industriels. Une lettre inédite de Louis Renault à François Lehideux (13 avril 1940) – louisrenault.com, janvier 2014.

[1]. Docteur en droit, ancien principal de notaire, Pierre Rochefort fut fondé de pouvoir et secrétaire particulier de Louis Renault, mais aussi administrateur de la Société anonyme des usines Renault (S. A. U. R.), de la Société des Aciers fins de l’Est (S.A.F.E.), de Renault Limited, président des Aciéries de Saint-Michel de Maurienne et de la D. I. A. C. (filiale de crédit).

[2]. Notamment Emmanuel Chadeau qui a relayé sans sourciller toutes les affabulations de François Lehideux. E. Chadeau, Louis Renault, Paris, 1998.

[3]. Note de Louis Renault sur François Lehideux, 22 juillet 1940 et Note de Louis Renault à François Lehideux, juillet 1940 (cliquez sur les intitulés pour lire les documents).

[4]. Cette légende était déjà remise en cause par un document que publia Gilbert Hatry dans son excellente biographie, Louis Renault, Paris, JCM, réed. 1990, p. 355.

[5]. Réagissant au mouvement du Front populaire, Louis Renault précisa dans une note du 22 juin 1936 : « J’ai toujours vécu sans passions politiques. J’ai toujours servi mon pays avec la même vigueur, quels que soient son gouvernement, ses opinions. J’ai fait tout pour orienter le pays vers le travail…“. Lorsqu’en 1937, le constructeur projette de créer un Comité d’études, de diffusion et de réalisations sociales, il précise dans le préambule: « Il est entendu qu’aucune question politique, de religion ou de parti ne devra être au programme ». De même, quand il élabore ses projets européens en mars 1936, il souhaite « que la fédération économique des pays d’Europe soit faite en dehors de toute idée de nation ; dans un but purement humanitaire et social ; que tous les partis y adhèrent sans esprit de lutte, de passion politique ou religieuse… ». Lassé par les affrontements permanents de cette période, Louis Renault confie à son épouse en mars 1937 : “La vie est de plus en plus compliquée à l’usine. Elle est très difficile. Chaque jour, tout devient plus grave… Tout augmente, les hommes travaillent de moins en moins, ils parlent de plus en plus de politique. Notre temps est vraiment trop imbécile“. Enfin, Louis Renault écrit dans ses “Trois Réformes”, en 1937 : « Rien ne tient longtemps de ce qui est injuste et démesuré. Mais pour réaliser des réformes justes et mesurées, la violence et la hâte ne sont guère indiquées. Et qu’attendre de durable et de bon d’un bouleversement, d’une révolution de droite ou de gauche puisqu’on en voit maintenant ailleurs les résultats ? Avec beaucoup de misère et de sang versé, la liberté perdue, une révolution fasciste ne change rien qu’en surface, une révolution socialiste, après avoir paru tout changer, revient à ce qui s’est toujours fait ». Il est par ailleurs révélateur que ce mécréant de Louis Renault considère la religion, au même titre que les luttes partisanes, comme un facteur de conflit plutôt que de paix sociale.

[6]. P. Fridenson, Histoire des usines Renault, T. I. Naissance de la grande entreprise, Paris, Seuil, 1972, pp. 255 sq. Citant un entretien qu’il avait eu avec François Lehideux, l’auteur écrit : « De son côté François Lehideux, lié à Detoeuf, ne croit pas à une lutte fatale et définitive entre patrons et ouvriers… », contrairement à Louis Renault qui, selon H. Ehrmann cité par P. Fridenson, représentait la figure emblématique des « grands patrons entêtés et autoritaires… hostiles à toute réforme spontanée dans le domaine des relations industrielles ». Rien ne nous semble plus inexact que cette interprétation des faits.

[7]. Op. cit. p. 322. Il se fonde en outre sur une note du 23 septembre 1936, extraite des Archives Renault 91AQ 78, dont la paternité n’est nullement établie, ainsi que nous l’avons déjà remarqué. Voir P. Fridenson, op.cit., p. 259 et L. Dingli, Louis Renault, Paris, Flammarion, 2000, p. 284. Mis à part ce point fondamental et les prétendus projets de réformes sociales de François Lehideux, nous nous rangeons aux conclusions nuancées de P. Fridenson lorsqu’il écrit : « En vérité, on retrouve dans le domaine des idées économique le dualisme, le mélange d’intuitions solides ou neuves et de conceptions prudentes, traditionnelles ou dépassées qui caractérisait déjà la politique de L. Renault dans sa propre entreprise pendant la crise ».

[8]. P. Fridenson, entre autres, notait en 1972 que la S.A.U.R. « restait en permanence soumise à la volonté d’un seul homme », op. cit. p. 267.

[9]. Sur ces questions, voir le texte très éclairant de l’agence de Boulogne-Billancourt du Crédit Lyonnais, daté de janvier 1937, cité par P. Fridenson, op. cit. p. 273. (Idem).

[11]. Voir entre autres les Mémoires posthumes de Lehideux publiés par son gendre Jacques-Alain de Sédouy et préfacés par Emmanuel Le Roy Ladurie dont l’oncle, Gabriel, directeur de la banque Worms sous l’Occupation, était un ami intime de François Lehideux. Ce texte est littéralement truffé d’erreurs de faits sans parler des fables créées de toutes pièces par l’auteur. F. Lehideux, De Renault à Pétain, Mémoires. Préfacés et annotés par Jacques-Alain de Sédouy. Préface de Emmanuel Le Roy Ladurie de l’Institut, Paris, Pygmalion, 2001. Nous tenterons de lui consacrer prochainement un article critique.