Source : BNF

Archives de l’auteur : Laurent Dingli

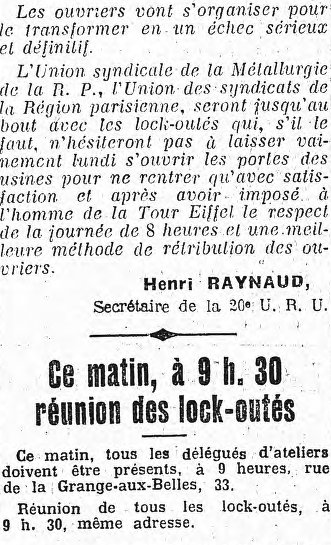

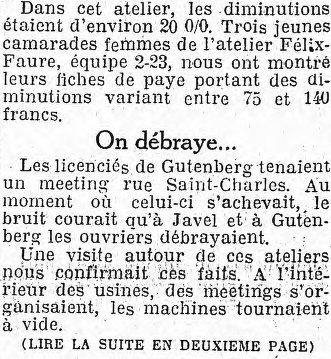

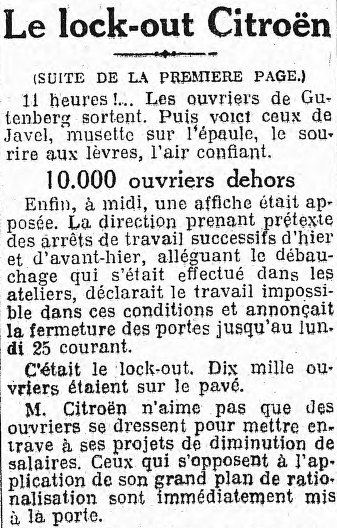

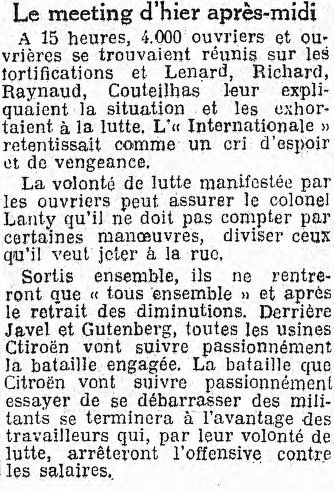

L’Humanité du 22 avril 1927, “Citroën-l’affameur jette 10.000 ouvriers à la rue”

L’Humanité, par Hénavent, 12 août 1930

Les débuts d’une firme géante :

L’usine Renault de 1898 à 1906

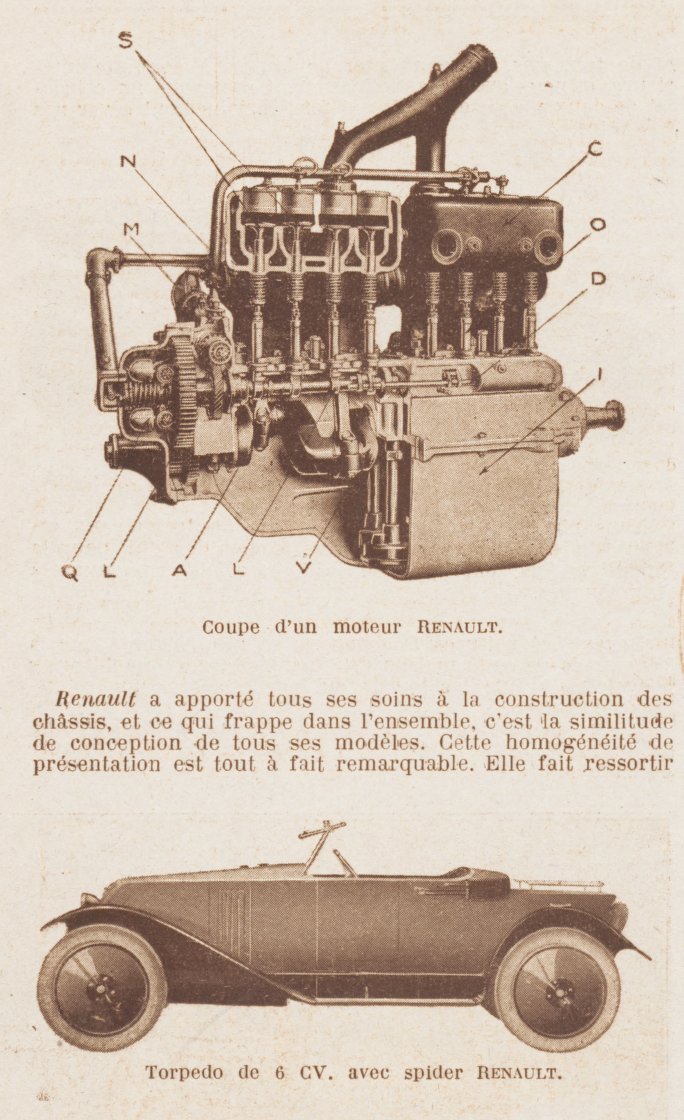

L’histoire des usines Renault, c’est une page de l’histoire de l’automobile et de sa conquête des foules en France.

Le temps n’est pas si éloigné où l’on regardait comme des bêtes bizarres et mystérieuses ces engins qui faisaient bravement 25 à 30 kilomètres à l’heure.

Aujourd’hui, sur toutes les routes nationales, départementales ou vicinales roulent les véhicules automobiles ultra-rapides.

Au 1er janvier 1929, il y avait en France 785.000 voitures de tourisme, 311.700 camions, 12.000 autobus.

Les usines Renault, à elles seules, sortirent, en 1928, 67.500 voitures. Nous sommes loin des débuts des frères Renault, en 1898 (1).

Billancourt était, en 1898, un coin charmant où régnaient des parcs ombragés. Dans cette banlieue du grand Paris les travailleurs allaient le dimanche se reposer des fatigues de la semaine.

Les débuts des féodaux modernes

C’ets dans cette calme cité, aujourd’hui transfigurée, que vinrent s’installer les frères Renault, Louis et Marcel.

Fils d’un riche marchand drapier, avide de pratiquer un sport alors nouveau : l’automobile, désireux de participer aux courses et d’y briller, ils firent construire, à Billancourt, un atelier bien modeste. Sa surface, avec les dépendances, ne dépassait pas 300 mètres carrés !

Les Renault recrutèrent quelques compagnons bien choisis et la première voiture sortit.

Les succès remportés aux courses d’automobiles leur amenèrent de la clientèle. De producteur « amateurs » ils se mirent à produire pour la vente.

Leur père préleva sur les bénéfices qu’il tirait de l’exploitation des prolétaires du textile, les sommes nécessaires à l’aménagement et l’agrandissement de leurs ateliers (*).

Les Etablissements Renault faisaient ainsi leurs premiers pas dans le monde capitaliste.

L’usine grandit vite.

En 1899, elle occupait 60 ouvriers ; en 1902, c’était 150 prolétaires qui travaillaient dans les différents ateliers.

Une haute cheminée avait surgi du sol, s’élevant au-dessus des cimes des arbres environnants.

Les conditions de travail des ouvriers étaient alors, disons-le, les meilleures de la région parisienne, les salaires les plus élevés. Les relations entre patron et ouvriers étaient assez « cordiales » : c’était l’époque idyllique où patrons et ouvriers « travaillaient ensemble ».

Cette idylle, on s’en doute, fut de courte durée.

En 1902, Marcel et Louis Renault participèrent à la course Paris-Vienne (Autriche), ils y prennent les deux premières places.

Pour la première fois, ils se servaient de moteurs sortis de leur usine. Aussi cette course leur apporta une commande de 1800 moteurs.

La création de ce moteur n’était d’ailleurs pas l’œuvre des Renault, mais celle d’un contremaître de l’usine de Dion-Bouton, un nommé Viet.

A la suite de cette course, Viet fut embauché à l’usine Renault comme directeur ; il garda cette fonction jusqu’à la fin de la guerre 1914-1918.

Il apporta à l’entreprise non seulement ses connaissances de mécanique, mais aussi sa conception féroce de la discipline. Les conditions de travail devinrent plus dures, on rogna les salaires (**).

En 1903, se déroula la course Paris-Madrid, appelée communément « la course à la mort » – en raison des multiples accidents qui se produisirent. Le parcours dut être réduit à Paris-Bordeaux, la distance Bordeaux-Madrid supprimée.

C’est Louis Renault qui arriva le premier à Bordeaux et fut classé en tête de la course. Son frère, Marcel, se tua pendant le parcours.

Mais les clients vinrent plus nombreux ; les carnets de commandes se remplirent plus vite ; chaque course publicitaire faisait connaître la marque, et la production augmenta à nouveau.

Renault fit de nouvelles acquisitions de terrains, les arbres des parcs voisins furent rapidement abattus, des murs s’élevèrent.

Une nouvelle offensive contre les ouvriers se déclancha (sic). A part quelques-uns qui devinrent contremaîtres, les ouvriers expérimentés du début furent licenciés, petit à petit, et remplacés par une main-d’œuvre acceptant des salaires moins élevés.

Le curé devint alors le grand embaucheur du personnel. Il licencie les ouvriers tourneurs ;le certificat de baptême et le billet de confession remplaçaient la valeur professionnelle et le certificat de travail ! (***) Signe précurseur des temps actuels, le mouchardage s’intensifia, il poursuivit les militants jusqu’à leur domicile.

Peu avant la grève générale de mai 1906, Renault attaque encore son personnel. Il licencie les ouvriers tourneurs, embauche du personnel nouveau. C’est aussi cette année-là, disons-le en passant, qu’on vit l’introduction de la main-d’œuvre féminine dans le décolletage.

Le manche tenu par la ceinture de cuir, les femmes doivent tirer toute la journée sur l’outil. Il faut produire, produire, sans cesse plus et sans cesse meilleur marché.

C’est à partir de 1906 que Renault employa la méthode du « nettoyage » en masse du personnel. Tous les ans, à l’époque de l’inventaire, il licenciait une partie de ses ouvriers pour en embaucher de nouveaux plusieurs jours après.

Il se garantissait ainsi (du moins le croyait-il) de la contagion révolutionnaire.

On verra combien sa méthode s’avéra comme mauvaise.

On n’extirpe pas ainsi des cerveaux ouvriers l’esprit de la lutte quand les conditions de vie et de travail démontrent chaque jour qu’il est nécessaire de se grouper et de s’organiser pour sauvegarder son salaire et pour améliorer ses conditions de vie.

Le « bagne » de Billancourt, nous le verrons, devait être le théâtre de vaste lutte prolétariennes.

(A suivre).

Hénavent

(1) J’emprunterai beaucoup, pour cette partie de l’historique des usines Renault à l’étude de notre camarade Couergou, parue en février et mars 1927, dans le Métallurgiste, journal de la Fédération des Métaux (note de l’auteur)

(*) En fait, Alfred Renault mourut six ans plus tôt, alors que Louis Renault n’avait que quatorze ans (note du rédacteur, et suiv.).

(**) Ce qui est absolument inexact puisque les salaires furent plusieurs fois rehaussés pendant la Grande Guerre.

(***) Cette fable idéologique ne manque pas de sel quand on connaît le désintérêt total de Louis Renault pour les questions religieuses.

L’Humanité, par Hénavent, 13 août 1930

L’histoire d’un bagne

Importance de l’industrie automobile

L’Île Seguin et son usine « cobaye »

II

Nous nous sommes arrêtés, hier, dans l’histoire de l’usine Renault, à la date de 1906. Avant de poursuivre, il nous faut jeter un coup d’œil sur l’importance de l’industrie automobile et sur quelques aspects actuels du bagne de Billancourt.

L’industrie automobile tient, en France, une grande place.

La production du nombre d’automobiles a sans cesse été croissant.

En 1928, il fut construit 225.000 autos. La part de Citroën, dans le total, était de 40%, celle de Renault de 30%.

Les exportations ont subi le contrecoup de la crise mondiale : la valeur des ventes à l’extérieur était, en 1927, de 1 milliard 500 millions ; en 1928, de 1 milliard 340 millions ; en 1929, de 1 milliard 239 millions de francs.

Ces chiffres, en valeur absolue, montrent déjà l’importance de cette branche, et le rôle considérable que les ouvriers de cette industrie sont appelés à jouer dans le mouvement révolutionnaire. La nécessité d’une puissante organisation des ouvriers de l’automobile s’accroît encore du fait de la concentration croissante des firmes : des trusts comme ceux de Chenard et Walker, Ariès, Rosengart, Delahaye ont été formés ; des grosses boîtes comme Citroën, Renault groupent des milliers d’exploités.

Il y a, en France, d’après les statistiques officielles, 935.000 métallurgistes, dont 135.000 pour l’automobile.

Le département de la Seine groupe à lui seul plus du tiers des « métallos » : 330.000 travailleurs dont 47.000 femmes.

Renault emploie 30.000 ouvriers, Citroën 25.000, de tous âges, de toutes races, de toutes nationalités. C’est dire que sur 12 métallos parisiens il y a un ouvrier qui travaille chez Renault et un qui travaille chez Citroën.

Quelques caractéristiques des usines Renault

Les usines Renault s’étendent comme une énorme tâche grise dans la localité travailleuse de Boulogne-Billancourt. Elles longent les rives de la Seine sur plusieurs centaines de mètres.

Elles comprennent des dizaines de rue, comme une véritable ville. Elles groupent plusieurs centaines d’ateliers.

On y voit aussi le bureau du personnel, où règnent le directeur Duvernois et son alter ego, un Russe blanc, nationalisé, ancien socialiste de la section de Meudon, un type de policier sans scrupule et cynique, Gautheff.

Dans l’usine même se dresse la maison « des flics », bâtiment de plusieurs étages où se trouve un corps de garde où les flics du patron, les « pinkertons » de Renault viennent au rapport prendre les consignes pour leur sale besogne anti-ouvrière.

Le groupe d’usines et d’ateliers est appelé, par l’ensemble des prolos, « la grande usine ». A côté, sur les rives de la Seine, un grand bâtiment se dresse. C’est l’usine annexe, l’usine O, où sont les ateliers dits de luxe, la sellerie où peinent des centaines d’ouvrières et d’ouvriers.

Puis, plus loin, de la Seine, émerge une île, l’île Séguin (sic). Elle fut pendant longtemps un refuge pour les amoureux qui, le dimanche, amarraient sur ses rives leur canot et y descendaient.

Aujourd’hui, tout a changé. Le capitalisme a posé sa griffe sur ce coin charmant.

Renault vient d’y faire construire une vaste usine de 700.000 mètres carrés, une paille ! Tous les ateliers de montage seront groupés dans cette île, au lieu d’être, comme ils le sont actuellement, disséminés dans les autres usines.

Un seul pont de fer jette sa masse imposante entre l’usine et la rive de la Seine. Ainsi, le bagne est gardé par les eaux du fleuve comme les châteaux-forts anciens. L’esclavage n’a fait que changer de forme.

L’île Seguin ? Ce nom sonne aux oreilles des ouvriers de chez Renault comme celui d’un nouvel enfer auprès duquel les autres usines paraissent accueillantes.

L’exploitation y est renforcée, la surveillance et le mouchardage plus grand (sic), la peine plus dure, le chronométrage plus intensif.

L’île Seguin ? C’est l’usine américanisée au plus haut degré ; on n’y a pas été gêné, pour rationaliser, par les traditions et les vestiges du capitalisme d’antan. Là, tout est mécanique, automatique. C’est l’usine-cobaye où s’étudie le perfectionnement journalier de l’exploitation des ouvriers.

Une production variée

Quoique nous nous réservions de revenir sur cette particularité des usines Renault, la production, contrairement à celle des autres grosses boîtes d’automobiles, n’est pas monotype, elle est au contraire multiforme.

En effet, on ne fabrique pas seulement des automobiles aux usines Renault.

On y fabrique encore des moteurs d’avion, pour l’aviation militaire et commerciale, des pièces d’artillerie, des tanks Renault, des moteurs Diesel pour la marine de guerre, des groupes électrogènes pour l’armée et l’industrie, des tenders d’aérostation pour groupes ateliers montés sur camions, utilisés dans l’armée, des autochenilles, des tracteurs agricoles, etc., etc…

Ce genre de production joue un grand rôle dans la rationalisation dans cette grosse firme. Nous aurons à l’examiner et à examiner aussi ses résultats sur l’effort physique demandé aux ouvriers de cette boîte.

Demain, nous reprendrons l’histoire de la firme où nous l’avons laissée.

Hénavent

L’Humanité, par Hénavent, 14 août 1930

L’histoire d’un bagne

1907-1914 – Le système Taylor

Les premières grandes luttes

III

De 1907 à 1912, l’usine Renault continua à se développer sans grande (sic) heurts, sans grandes luttes entre les travailleurs et leur exploiteur.

Pourtant, l’arrogance de celui que communément l’on appelle aujourd’hui le « Seigneur de Billancourt » grandissait avec l’importance de ses affaires. Les répercussions de la concurrence sur le degré d’exploitation des ouvriers avaient fait fuir depuis longtemps les formes « idylliques » des rapports entre patrons et salariés.

Les ouvriers qui, maintenant, étaient près de 4000, possédaient une conscience de classe plus élevée. Dans les ateliers de tôlerie et de ferblanterie, plus de 50% d’entre eux étaient organisés.

Des comités d’atelier avaient été constitués, et à plusieurs reprises ils avaient, avec succès, résisté à des tentatives de diminution de salaire. Comme on le voit, le mot d’ordre de la formation de comités de luttes, de comité d’ateliers n’est pas neuf : Il est dans la tradition révolutionnaire et il faut le rappeler de temps à autres aux ouvriers… et aux militants.

Le système Taylor – Grève générale

A la fin de juin 1912, les usines étaient au nombre de cinq. Deux autres étaient en construction : une carrosserie et une fonderie. Les bâtiments occupaient- pour l’époque – un espace déjà considérable par rapport aux autres boîtes de ce temps-là. Nous l’avons dit : plus de 4000 ouvriers et employés y travaillaient.

Les brimades et les renvois étaient fréquents, le mouchardage assez développé. Malgré cela, nous avons vu que les tôliers et les ferblantiers avaient trouvé le chemin de l’organisation. Les tourneurs suivirent le mouvement, un groupe de bons militants les dirigeait.

… Quand Renault essaya de mettre en application ce que le vieux syndicaliste Pouget appelait « l’organisation scientifique du surmenage », et ce que les capitalistes appellent le système Taylor, les ouvriers résistèrent magnifiquement.

Renault avait envoyé deux de ses ingénieurs aux Etats-Unis. Leur mission consistait à étudier, dans les usines de l’United States Steel Corporation, les principes de l’organisation « scientifique » du travail dans les usines.

Leur stage fini, les ingénieurs revinrent.

Et Renault voulut à ce moment-là (décembre 1912) implanter dans son fief les méthodes de travail américanisées. D’un seul bloc, contre le chronométrage, les 4000 ouvriers du « Seigneurs de Billancourt » se dressèrent (1). Ce fut la grève.

Elle ne dura que deux jours. Renault dut céder devant la pression prolétarienne. Ses ouvriers avaient conduit leur première grève générale avec impétuosité, avec force.

Ils rentraient victorieux.

Des comités d’ateliers, à l’instar de ceux qui existaient dans les ateliers de fabrication des réservoirs, de la tôlerie, des radiateurs, furent formés dans les autres services. Par leur puissance, les ouvriers les firent reconnaître par Louis Renault.

Nouvelle bataille

Mais si Renault avait cédé devant la force de ses exploités, il était bien décidé à prendre sa revanche. Trois mois ne s’étaient pas écoulés après la grève de décembre 1912, qu’il attaqua à nouveau, en février 1913.

Violant la promesse donnée, il fait une nouvelle tentative d’application du système Taylor. Les ouvriers envoient des délégués à la direction, Renault refuse de discuter avec eux (2).

A cette époque, le journal l’Auto fit paraître un article sur l’application du taylorisme dans les usines américaines.

L’Auto apprenait aux ouvriers français que le système Taylor avait eu comme résultat de résoudre en partie la crise du logement en leur permettant d’habiter dans un délai assez bref, ces lieux de délices et de repos que sont les cimetières.

Ce ne fut pas du goût des ouvriers de chez Renault. En masse, ils quittèrent le travail.

A nouveau, c’était la bataille, la grève !

Elle fut longue, elle dura six semaines et fut conduite par le secrétaire du syndicat des mécaniciens et les secrétaires du syndicat des ferblantiers et du comité intersyndical des métaux, organismes qui formèrent plus tard (1916) le syndicat des métaux.

Cette grève fut pleine d’incidents dénotant la combativité des ouvriers. Les grévistes, au nombre de plusieurs centaines, rentrèrent un matin dans les ateliers et donnèrent la chasse aux jaunes et aux chronométreurs.

Il y eut de rudes bagarres avec l’appareil de coercition de l’Etat bourgeois : flics, cyclistes, bourriques, gardes municipaux qui avaient été commis à la garde de l’usine. Boulogne, Billancourt semblaient en état de siège.

Parcourant les centres industriels, organisant des réunions, distribuant des tracts, les militant étant presque chaque jour à la porte des usines ; ils faisaient comprendre aux travailleurs de la métallurgie le sens de la bataille des 4000 métallos du « seigneur de Billancourt ».

Des soupes communistes fonctionnèrent.

La direction recruta des briseurs de grève dans tous les coins de France, et principalement au Havre. Renault par ses agents placés à la coopérative, l’ « Union » (fondée par le personnel), fit jeter à la porte le comité de grève.

Des provocateurs pénétrèrent dans les réunions de grévistes ; ils furent découverts par les ouvriers et durent s’enfuir.

La Société de secours mutuels refusa les secours aux grévistes malades. Seule la misère apparaissant dans les foyers laborieux, empêcha une victoire complète, mais, néanmoins, Renault dut reculer dans l’application du système Taylor.

La répression s’abattit alors sur les ouvriers de Renault ; un certain nombre, dont les principaux militants de la grève, ne furent pas repris.

Telle fut, jusqu’à la guerre de 1914, l’histoire de cette grande firme. Figure type du capitalisme moderne et rationalisateur.

Nous avons suivi presque pas à pas son développement, nous verrons maintenant comment Renault profitera de la tuerie mondiale pour faire des millions de bénéfices et accroître son immense fortune.

(A suivre)

HENAVENT

(1) En réalité, 1000 ouvriers sur un effectif total de 4000 personnes, se mirent en grève le 4 décembre 1912. « Louis Renault répondit par la conciliation. Aux termes de l’accord signé le 5, il autorisait les ouvriers à élire deux délégués par atelier… » P. Fridenson, Histoire des usines Renault, T. I, p. 73.

(2) Tout cela est inexact. Le système Taylor, ou plus exactement le chronométrage, n’avait pas été abandonné ; Louis Renault tenta de discuter à diverses reprises avec les représentants ouvriers. Mais les positions étaient inconciliables. Après avoir réclamé le renvoi de deux chronométreurs, les délégués exigèrent la suppression pure et simple du chronométrage, dénonçant ainsi les accords de décembre 1912. Louis Renault avait des responsabilités dans cet échec. En effet, il avait appliqué trop brutalement et de manière incomplète le nouveau système comme le lui fit remarquer à diverses reprises l’ingénieur G. de Ram. Voir P. Fridenson, op. cit., pp. 70 sq et G. Hatry, Louis Renault, patron absolu, Paris, 1982, ch. IV, pp. 70-86.

L’Humanité, par Hénavent, 15 août 1930

L’histoire d’un bagne

La guerre ! Renault réalise d’immenses bénéfices

Et construit de nouveaux ateliers

Août 1914,

Comme une traînée de poudre, un mot terrible passe de bouche en bouche : « La guerre ! ».

Les petites affiches de mobilisation sont collées sur les murs des mairies et des bureaux de postes, les cloches sonnent à toute volée, les tambours des appariteurs battent dans les villages.

C’est la guerre !

Triste nouvelle pour les familles ouvrières, mais bonne aubaine pour d’autres.

La guerre, c’est la naissance de fortunes fabuleuses, c’est la production d’engins de mort vendus au prix fort.

La guerre, c’est le « patriotisme » d’affaires, les combines malpropres, les millions récoltés dans le sang ; ce sont les champs de Javel où l’on voit se dresser une usine formidable qui fabriquera journellement 20.000 obus, l’usine Citroën.

La guerre, c’est pour Renault l’occasion de se hisser jusqu’aux cimes de la production française.

Dix-huit ans d’exploitation ouvrière avaient fait prospérer le modeste atelier de 300 mètres carrés.

Il y avait maintenant sept usines couvrant un espace d’environ 10 hectares. La plus-value produite par les milliers d’ouvriers avait permis à Renault d’agrandir son exploitation dans une proportion de 34%.

La situation des ouvriers avait-elle « prospéré » en proportion ?

Non ! Au contraire, la puissance d’achat des salaires avait diminué, les vivres augmenté (1). Parallèlement à l’accroissement de la fortune et du bénéfice du « Seigneur de Billancourt », nous assistons à l’aggravation des conditions des ouvriers.

Au début du mois d’août 1914, les usines Renault fermaient leurs portes. Elles ne gardaient que le personnel de maîtrise (contremaîtres, chefs d’atelier, directeurs de service) (2).

Ouvriers et employés mobilisables durent répondre à l’ordre de mobilisation.

Ces départs eurent pour Renault un grand avantage : ils lui permirent une transformation radicale de son personnel, tel qu’il n’aurait même pas osé le concevoir au moment où il faisait des coupes sombres.

Après quelques jours, les usines ouvrirent à nouveau leurs portes.

La journée de huit heures fut appliquée, mais… les salaires furent fortement rognés (3). En temps de guerre, n’est-ce pas, les ouvriers doivent savoir faire des « sacrifices » ! Le travail aux pièces fut remplacé par le travail à l’heure avec un minimum de production. Et là où les manœuvres spécialisés gagnaient 1 fr. à 1 fr.10, ils ne devaient plus gagner (en faisant le même travail) qu’un salaire horaire de 0 fr.50.

Il en fut de même pour les professionnels. Leurs salaires, qui étaient de 1 fr.20, 1 fr.40, tombèrent à 0 fr.75, à 1 franc.

Les ouvriers furent mis à la disposition de Renault par l’autorité militaire. Les salaires remontèrent un peu. Les manœuvres spécialisés gagnèrent 0 fr. 75 ; les professionnels 1 franc. Par contre, la journée de huit heures disparut comme par enchantement. Les journées de travail furent longues et pénibles. Il n’était pas rare de travailler onze, douze et même quatorze heures par jour !

Une plus grande proportion de main-d’œuvre féminine fut embauchée. Elle était surtout composée de femmes ou filles d’ouvriers mobilisés.

Ces femmes durent exécuter le travail de manœuvres spécialisés pour un salaire bien au-dessous de celui que touchaient ceux qu’elles remplaçaient. Elles étaient payées 0 fr. 35 à 0 fr. 50 de l’heure, et, vers la fin de 1916, leur salaire atteignit environ 0 fr. 70 de l’heure.

Le coût de la vie avait par contre augmenté considérablement. Les marchandises étaient hors de prix, il fallait se sous-alimenter pour vivre et envoyer quelques sous au mari, qui se trouvait dans les tranchées.

Cela dura jusqu’à la grève des bras croisés dans la métallurgie parisienne, en septembre 1917. L’objectif de cette grève fut l’augmentation des salaires. Elle fut de courte durée.

Les journaux firent autour d’elle une conspiration du silence, et ce ne fut que lorsqu’elle fut liquidée qu’un unique article indiquant la fin du conflit paru dans divers journaux.

Pendant ce temps, les bénéfices s’accumulaient, s’enflaient démesurément.

Un officier de contrôle des fabrications de guerre affirma, en 1918, que les bénéfices nets accusés par la direction s’élevaient à 280.000 francs par jour, soit 104 millions dans l’année (4). Encore faut-il, pour avoir le chiffre exact, ajouter le prix des travaux neufs, l’outillage exécuté ou acquis au cours de l’année, ainsi que les amortissements.

Les usines continuèrent à se développer.

En 1914, à l’ouverture de la guerre impérialiste, nous avons vu qu’elles s’étendaient sur 10 hectares.

En 1919, elles atteignaient 60 hectares. Elles avaient quintuplé en cinq ans !

Les différentes usines avaient été groupées en une seule, à la suite de la fermeture de plusieurs rues de la ville. Renault avait obtenu pour cette affaire le concours du social-chauvin Albert Thomas, qui dirigeait pour le compte de l’impérialisme français, la fabrication des munitions sur le territoire.

Cette opération de regroupement des usines fut faite en juin 1917. Quelques jours avant sa réalisation, un immense bâtiment en ciment armé, charpente métallique, haut de trois étages, s’effondrait.

Le nombre des victimes ouvrières fut considérable. Mais la presse aux ordres du capital se tut, et la justice ne poursuivit personne, ni Renault ni le constructeur du bâtiment (5).

Retranché derrière ses capitaux accumulés, la boutonnière ornée du chiffon rouge, couleur du sang des prolétaires tués sur le champ de carnage ou sous l’amas de béton et de ferraille de l’usine écroulée, M. Louis Renault pouvait penser que pour lui la guerre était une bonne chose, une excellente affaire.

(A suivre).

HENAVENT

(1) Au cours des dix premières années, les salaires avaient progressé de 104 %, mais les bénéfices nets de 2 438 %. P. Fridenson, Histoire des usines Renault, Paris, T. I, p. 61.

(2) En fait, à l’instar de Louis Renault, des ouvriers furent mis en sursis d’appel afin de poursuivre la fabrication de moteurs d’avion.

(3) Ce qui est inexact, puisque les salaires ont augmenté de 2, 7 % entre juin 1914 et janvier 1916. A cette dernière date, la majoration est même de 7,4 % pour les professionnels et de 14,1 % pour les manœuvres. Il faut bien entendu prendre en compte l’inflation ainsi que les bouleversements dans le recrutement de la main-d’œuvre : emploi féminin, utilisation des ouvriers militaires, etc. Voir « Relevé des payes et moyenne par personne », s.d. Note du S.S.E. de l’Artillerie. A.N. 94AP 141. L. Dingli, Louis Renault, Paris, 2000, p. 84. Entre 1914 et décembre 1917, le salaire horaire augmenta de 100% pour les ouvriers sur machine. G. Hatry, Louis Renault, patron absolu, Paris, 1982, p. 133.

(4) Pour le point sur ce sujet, se reporter à P. Fridenson, op. cit., T. I, p. 110, G. Hatry, op. cit., pp. 169 sq. et L. Dingli, op. cit. pp. 120 sq.

(5). Tout cela est faux, cf. G. Hatry, op. cit., p. 134 sq.

L’Humanité, par Hénavent, 17 août 1930

L’histoire d’un bagne

Leur patriotisme, c’est le coffre-fort

« O touchante internationale des obus et des profits »

Jean Jaurès

VI

Il n’y a pas si longtemps que la presse se faisait l’écho du scandale du « patriotisme d’affaires » en Allemagne. Le Reich n’est pas le seul pays qui ait le monopole de ce genre de patriotes.

La France en possède aussi, et de marque encore !

On n’a pas perdu le souvenir de l’affaire du bassin de Briey et de la tranquillité avec laquelle put « travailler » pour « sa » guerre l’impérialisme allemand (1).

Les grands patriotes se valent. Renault égale Krupp et Thyssen.

Le patriotisme des capitalistes se mesure à la grosseur des dividendes. Pour les obtenir ils sont prêts à tout.

C’est ainsi qu’à la fin de 1915 ou au commencement de 1916 un petit conflit mit aux prises les ouvriers employés chez Renault au tronçonnage des obus, et la direction. Cette dernière voulait imposer aux ouvriers une diminution de salaires, et cela en raison d’une exécution plus rapide de travail, grâce à une nouvelle tronçonneuse.

Ce travail était primitivement exécuté à l’aide de machines-outils de fabrication française. Pour augmenter le rendement, il leur fut adjoint des machines-outils de fabrication américaine et… un groupe de machines-outils de fabrication allemande.

D’où venait ce groupe ? L’avait-on acheté ? Nul ne le sait.

Toujours est-il que, pendant que les prolétaires de France et d’Allemagne se faisaient casser la gueule pour les intérêts de leurs impérialismes, ceux-ci faisaient en commun des affaires.

Parmi les machines-outils introduites dans l’usine en plein développement, certaines portaient des marques étrangères, quelques-unes des marques suisses. Or ces machines n’étaient pas construites dans des usines suisses, elles étaient fabriquées par des firmes allemandes – la marque suisse servant d’intermédiaire.

Parmi les matières premières apportées à l’usine, il y avait des barres d’acier fin de fabrication spéciale. Ces barres d’acier étaient de provenance autrichienne.

Ce n’est pas tout. Voici, d’après notre ami Couergou, comment fut constitué par Renault la Société d’Equipement des Véhicules, à Issy-les-Moulineaux.

« Fin 1915, écrit-il, une note parue dans divers journaux indiquait que le manque de magnétos et appareils d’allumage indispensables pour les moteurs d’automobiles et d’aviation commençait à inquiéter le gouvernement.

« Les magnétos étaient fabriquées par la maison Bosch de Stuttgart (Wurtemberg) qui, seule propriétaire des brevets, détenait par ce fait le monopole de cette fabrication.

« Déférant au désir du gouvernement, pour les besoins de la défense – soi-disant nationale – et surtout et avant tout de son coffre-fort, Louis Renault s’aboucha avec un ingénieur de nationalité alsacienne (sic), naturalisé Suisse, dirent les journaux, qui avait fait un stage de deux ans, en qualité d’ingénieur, dans les usines Bosch de Stuttgart.

« Cet ingénieur, dont le nom ne fut pas livré au public, se présenta aux Etablissements Renault, et leur soumit les plans de la fameuse magnéto.

« Ne s’étant pas mis d’accord pour le prix, Renault n’aimant pas payer très cher, l’ingénieur se retira en emportant ses plans.

« Cela ne faisait pas l’affaire d’un patron qui n’admet pas la discussion. Aussitôt, il fit arrêter l’ingénieur sous l’inculpation de… détournement de documents intéressant la défense nationale.

« J’ai essayé de suivre l’affaire, écrit notre camarade, mais plus rien n’a paru ; ce fut l’étouffement complet. Quelques temps après, une usine s’élevait à Issy-les-Moulineaux, en bordure du champ de manœuvre. Lorsqu’elle fut construite, en compagnie d’un camarade, je la visitai en partie.

« J’appris qu’une partie du matériel provenait d’une usine située près de l’église d’Auteuil. J’appris également que cette usine d’Issy-les-Moulineaux était la propriété d’une société anonyme, ayant pour titre : « Société d’Equipement électrique des véhicules ».

« Son but était la fabrication de dynamos pour éclairage, démarreurs et de magnétos. M. L. Renault était le principal actionnaire (il en est actuellement le président).

« Immédiatement s’est présenté à mon esprit « l’affaire » de l’ingénieur de la maison Bosch, et j’ai compris que sa détention n’avait pas été de longue durée. La construction de cette usine m’indiquait que cette affaire avait été solutionnée au mieux pour les deux parties.

« En effet, l’usine située près de l’église d’Auteuil, dont le matériel avait été transporté à la S.E.V. (je la connaissais depuis 1913), se trouvait rue Théophile-Gautier, et n’était autre que la succursale de la maison Bosch de Stuttgart.

« Depuis le commencement de la guerre, cette usine n’avait jamais cessé de produire ; elle n’arrêta que lorsque l’usine d’Issy fut à même de fabriquer.

« Le papier à en-tête de la S.E.V. portait d’ailleurs la raison sociale suivante :

« Société d’Equipement Electrique des Véhicules S.E.V., ancienne maison Bosch.

« Ces faits ajoutés à l’introduction des machines allemandes dans l’usine indiquent clairement pour quelles raisons la maison Renault a joui, au cours de la guerre, des mêmes avantages que le bassin de Briey (1).

« Si ce dernier ne fut jamais inquiété par l’artillerie française, les usines Renault, malgré le beau point de mire qu’elles offraient aux avions allemands, ne furent jamais inquiétées ».

C’est ainsi que, grâce à ce « pare-bombes », les habitants de Boulogne-Billancourt ne furent jamais effrayés par des attaques nocturnes.

Cette histoire ne prouve-t-elle pas une fois de plus que les conflits de nationalités entre capitalistes s’arrêtent là où les intérêts communs en souffrent ?

C’est d’ailleurs ce qui ressort d’un livre qui vient d’être publié : « L’Internationale sanglante des armements et de la guerre ».

(A suivre)

HENAVENT

(1) Suivant une théorie du complot chère aux extrêmes, la famille de Wendel aurait manœuvré pour que le bassin de Briey, occupé par les Allemands, ne fût pas bombardé pendant la Grande Guerre, et ce afin de servir ses intérêts. Dans sa thèse de doctorat, l’historien Jean-Noël Jeanneney a fait litière de ces accusations. Le récit autour de Renault et de la S.E.V. relève du même type de fantasme et constitue une variation sur le thème du complot des élites.

L’Humanité, par Henavent, 16 août 1930

Comment le socialiste Albert Thomas vint bourrer le crâne des ouvriers de Renault et célébrer l’union sacrée sur une estrade faite d’obus

V

Un ancien rédacteur de la Tribune Sociale, journal de la XVe section du parti socialiste S.F.I.O., nous a écrit qu’il y a quelques jours une longue lettre.

« N’allez-vous pas parler, nous dit-il, de l’attitude d’Albert Thomas vis-à-vis des usines Renault pendant la dernière guerre ? »

C’était bien notre intention, car il y a dans cet épisode un exemple saisissant de social-chauvinisme.

Dans notre article nous indiquions que pour grouper toutes ses usines en une seule, pour la fermeture de plusieurs rues communales, Renault avait obtenu le concours des social-chauvins.

Ce ne fut pas la seule aide qu’ils apportèrent au magnat de l’automobile, au « Seigneur de Billancourt ».

Dans les guerres impérialistes le rôle de la social-démocratie est d’enchaîner les ouvriers au char de l’Etat bourgeois. Les chefs social-démocrates ont pour tâche spéciale d’organiser l’arrière, de « soutenir le moral » des combattants et des non-combattants, d’empêcher les mouvements de se produire dans les industrie de guerre.

Ils accomplirent, de 1914 à 1918, cette sale besogne, s’installant aux « postes de commandes », dans les ministères, organisant des réunions, etc.

Il visitèrent les usines pour y exercer leur propagande : c’est ainsi que, le 1er septembre 1917, le socialiste Albert Thomas, ministre de l’armement, sur les instances de Renault lui-même, venait visiter le bagne de Billancourt.

Il était accompagné de gens de marque : Daniel Vincent, sous-secrétaire d’Etat à l’aviation ; Breton, sous-secrétaire d’Etat aux inventions ; et Loucheur… (tout-en-or), collaborateur direct d’Albert Thomas, sous-secrétaire d’Etat aux fabrications de guerre.

Ils visitèrent différents ateliers, puis assistèrent à un déjeuner offert par la direction. Ce déjeuner eut lieu à la coopérative ; il y eut des toasts et des discours.

Un membre de la direction de l’usine remercia vivement Albert Thomas d’avoir « consenti à se déranger pour apprécier les efforts faits en vue d’intensifier les productions de guerre et les résultats obtenus ».

Compliment pour compliment, Albert Thomas prit à son tour l’encensoir, dans l’atelier de l’artillerie, juché sur une estrade faite d’obus de tous calibres, il prononça un discours « admirable ».

Il est bon d’en remettre quelques extraits sous les yeux de nos milliers de lecteurs. Les travailleurs se rappelleront mieux ainsi ce qu’était « l’Union sacrée » et jusqu’où étaient tombés messieurs les social-chauvins.

Ils y puiseront une volonté plus grande de démasquer ces soi-disant chefs ouvriers dont le rôle est de juguler les révoltes prolétariennes.

Et maintenant lisez ces quelques extraits de la péroraison chauvine d’Albert Thomas :

« Si vous pouvez, dit-il aux ouvriers, plus que tous autres, comprendre le caractère, le génie particulier de celui qui est ici votre patron, je dis que, lui aussi, plus que tout autre, est capable de comprendre ce qu’est le génie particulier de l’ouvrier parisien, son esprit d’invention, sa délicatesse de travail, cette ardeur apportée à soigner chacune des pièces qu’il produit, le fini, la perfection qu’il y met, toutes ces qualités qui font que pour l’automobile et l’aviation il a conquis dans le monde une véritable maîtrise.

« Et ainsi, je pensais que vous deviez nécessairement vous comprendre. Oh ! certes, votre accord ne s’est pas produit d’emblée : il y a eu entre les groupements ouvriers et la direction de l’usine quelque mésentente (!) mais déjà, dans ces heures douloureuses que vous avez connues, vous vous êtes senti les uns et les autres un même coeur, une même âme. Vous avez senti entre vous la grande solidarité industrielle (?), cette sorte d’union intime qui, dans les heures d’efforts, s’établit entre les directeurs d’industrie et la masse des ouvriers. Cet effort, d’entente, camarades, je vous demande de le faire avec nous, que demain la victoire économique vienne compléter l’autre victoire, pour que ce peuple de France, après tant de sacrifices dans la guerre, ne soit pas écrasé dans la bataille économique de la paix et qu’ainsi un peu plus de bien-être, un peu plus de liberté puisse (sic) se réaliser dans notre pays.

“Or, pour cela, il faudra produire, prdoduire encore, aménager la production, l’organiser par le travail du Parlement et du gouvernement, mais aussi en associant, en coordonnant toutes les initiatives et en demandant encore au peuple ouvrier, qui aura les garanties qu’il doit avoir, d’apporter dans la paix quelque chose de ce magnifique effort qu’il a dû apporter dans la guerre.

“Mais nous disons, nous, que, si, les classes existent il faut pour l’intérêt supérieur de la nation, pour sa victoire économique dans la paix de demain, il faut que les classes subordonnent leur intérêt particulier à l’intérêt commun de la production qui les fera vivre les unes et les autres, il faudra que les ouvriers s’accoutument à voir dans la classe patronale pour une grande part la dépositaire des intérêts industriels de l’avenir : il faut qu’ils s’accoutument à voir dans un effort comme celui qui a créé cette usine, non pas seulement la réalisation d’un intérêt particulier et égoïste, mais le profit commun qu’en tirent la nation et la classe ouvrière.

« Vous me connaissez, camarades, je suis de ceux qui veulent dans tous les domaines, sur tous les terrains, par l’action diplomatique, par l’action socialiste chercher à atteindre le plus rapidement possible la paix durable, la paix du droit. Mais pour que la paix soit durable, pour que la Société des Nations, garante de paix, puisse s’établir dans le monde, ne sentez-vous pas, tout comme le sentent si vivement vos camarades de tranchées, que d’abord, il importe que la victoire militaire soit assurée ?

« Nous devons demander que la classe ouvrière française, d’un même cœur, d’un même élan, telle que je vois sous mes yeux, comme un symbole, votre foule pressée autour du puissant canon Filloux, continue son labeur énergique, multiplie ses efforts, afin que demain, dans la victoire militaire, soit aussi assurée la victoire durable du travail, la victoire économique que vous devez vouloir pour votre liberté ! »

Ainsi parla le socialiste Albert Thomas. Rien ne manquait, on le voit, dans ce mouvement de social-trahison. Appel aux ouvriers pour l’œuvre de mort, appel à la collaboration des classes, c’est-à-dire, en réalité, à la soumission totale au patronat exploiteur et bénéficiaire de la guerre.

Les ouvriers de Renault savent aujourd’hui ce que valaient toutes ces belles phrases. Ils voient comment Renault n’hésite pas, quand ses intérêts l’exigent, à jeter sur le pavé ceux qui ont fait sa fortune.

Ils savent ce que sont les petites « mésententes » (comme disait Albert Thomas) entre la direction de l’usine et eux, comment le patronat cherche à rogner leur salaire, comment, par « l’aménagement de la production, l’organisation du travail », si chère à Albert Thomas, Renault a pu accentuer la cadence, la fatigue journalière et accroître ses bénéfices.

Après les « sacrifices de guerre », au profit de la classe bourgeoise, est venu l’esclavage renforcé dans l’usine rationalisée.

(A suivre)

L’Humanité, par Hénavent, 18 août 1930

LA TRADITION REVOLUTIONNAIRE

DES EXPLOITES

DU « SEIGNEUR DE BILLANCOURT »

De 1914 à 1919 – Grèves en pleine guerre

Comment Renault frustra ses ouvrières

VII

Les travailleurs de chez Renault ont une tradition de lutte révolutionnaire, que nous avons commencé à retracer.

La première lutte d’ensemble qu’ils eurent à mener c’est la lutte contre le système Taylor, en décembre 1912.

Nous en avons déjà parlé au cours de nos articles précédents.

Cette grève dura deux jours. Les 4000 exploités que comptait l’usine sortirent unanimement (1). Des réunions furent organisées par le syndicat, des comités furent formés dans chaque atelier, et la pression ouvrière fut si forte que Renault dut reculer, ne put appliquer le système de Taylor (2) et dut reconnaître les délégués d’atelier.

Mais, en février 1913, les ouvriers doivent à nouveau engager la lutte. Elle dura six semaines. Là aussi le patron dut reculer, et seule la misère empêcha les ouvriers d’obtenir une victoire complète.

Nous avons signalé, au début de cette enquête, comment la direction procédait au nettoyage de ses ateliers « contaminés » par l’esprit de lutte de classe, en renvoyant chaque année un nombre important d’ouvriers.

Malgré cela, l’action continuait à l’intérieur de l’entreprise.

Vint 1914, la guerre et le départ de tous les hommes valides (sauf naturellement ceux qui, pistonnés, avaient trouvé la combine pour rester à l’arrière).

Renault pouvait, cette fois, se croire débarrassé à tout jamais du mouvement ouvrier. Et, maître chez lui, il voulut appliquer sa politique de diminution des salaires (3).

A la fin de l’année 1915, il essaya de diminuer les ouvriers de son atelier de tronçonnage d’obus (3). Ceux-ci résistèrent à l’attaque patronale, mais furent battus. Pas pour longtemps. En automne 1917, la propagande minoritaire contre la politique d’union sacrée pratiquée par le parti socialiste et la C.G.T. remuait les foules.

Celles-ci commençaient à comprendre les véritables raisons de la guerre impérialiste. Dans les usines métallurgiques de la région parisienne les ouvriers commençaient à protester. La Révolution russe avait montré aux ouvriers une route nouvelle, la route de l’émancipation. Malgré l’absence de nouvelles exactes sur le mouvement russe, une impression se dégageait : la Révolution, c’est la fin de la guerre, c’est la Paix !

Et la « Paix » apparaissait aux yeux des ouvriers comme une chose merveilleuse, comme la fin de leurs souffrances, de leur peine.

Chez Renault, des militants hardis, enthousiasmés par cette Révolution russe, diffusaient les mots d’ordre révolutionnaires. La situation était favorable. En quelques semaines, l’usine de Billancourt devint le centre de la résistance prolétarienne à la guerre.

Partout on la considérait comme l’ « usine rouge » de la région parisienne.

Quelques militants avaient réussi à s’imposer à la direction (4) ; maître du mouvement, ils collaborent avec le syndicat des métaux à élargir le champ d’action de la propagande minoritaire, contre l’union sacrée et la guerre impérialiste.

Mai 1918 – L’effervescence contre la guerre grandit dans les usines. L’atmosphère est pleine de fièvre, on sent la bataille proche.

Le prolétariat parisien des usines métallurgiques a les yeux tournés vers l’ « usine rouge ». C’est Renault et Salmson qui doivent donner le signal de l’entrée en lutte.

Un lundi de mai, le 13, à 9 heures du matin, ce signal attendu est lancé. En masse les ouvriers de chez Renault et ceux de chez Salmson sortent (des) usines.

Ce fut une traînée de poudre. Immédiatement le bruit circule : « Renault et Salmson sont sortis !».

A midi, la réponse des autres usines est énergique. Les 200.000 métallos parisiens quittent leurs bagnes et descendent dans la rue.

Le mouvement s’élargit. Il gagne rapidement la province ; les centres industriels de Bourges et de la Loire sont complètement paralysés.

La première grande grève d’ensemble contre la guerre, le premier mouvement du prolétariat français avait de l’envergure. Son objectif : obtenir du gouvernement qu’il indique ses buts de guerre et amener par une action internationale la fin de celle-ci.

La lutte dura huit jours, jusqu’au mardi de la Pentecôte, mais durant ces huit jours les capitalistes sentirent passer sur leur dos le frisson de la peur, de la peur du mouvement révolutionnaire.

Au cours de ce mouvement, des meetings monstres furent organisés sur les terrains de Bagatelle.

La place Nationale, gardée par la flicaille, par des cavaliers, des fantassins coloniaux, fut le théâtre de grosses bagarres. Les ouvriers et les ouvrières arrêtés étaient entraînés dans l’usine ; derrière les portes closes, les brutes gouvernementales et patronales les frappèrent sauvagement.

Le gouvernement du « Tigre » (5) frappa les délégués d’atelier mobilisés, il donna l’ordre de les faire arrêter et de les envoyer à nouveau au front.

Plus de cent cinquante ouvriers, combattants révolutionnaires, furent ainsi pris et envoyés au camp de Châlons, où ils furent versés dans des unités combattantes (6).

L’un d’entre eux, l’un des chefs du mouvement, refusa d’obéir à ce qu’il appelait une « illégalité de la bourgeoisie ». Il fut déféré au conseil de guerre et condamné à plusieurs années de prison.

Ce ne fut qu’en mai 1919, à la suite de nombreuses protestations, que la classe ouvrière arracha sa libération.

1919 – La guerre est finie. Les chefs de famille sont toujours soldats, mais les mères, les femmes arrachées du foyer pour la production de guerre, les femmes dont le salaire faisait vivre toute la famille, sont licenciées en masse. Celles qui étaient employées dans les établissements d’Etat reçoivent 300 francs d’indemnité de licenciement. Celles qui travaillaient dans l’industrie privée ne reçoivent rien.

Elles protestent, et un vaste mouvement de masse se développe. Des manifestations grandioses ont lieu. A la suite d’un meeting, par petits groupes, elles envahissent un jour le ministère de l’armement, réclamant de quoi vivre, après avoir produit de quoi tuer.

Celles de Renault sont au premier rang dans la bataille ; les usines de Billancourt sont toujours les « usines rouges » !

Après consultation d’industriels, parmi lesquels le « seigneur de Billancourt », le ministre invite les patrons à payer une indemnité de licenciement de 250 francs.

Alors, Renault employa contre ses ouvrières une méthode de patron cynique, féroce. Pas une ouvrière ne fut licenciée pour production de guerre. Ainsi il n’eut pas à verser d’indemnité (7).

Mais… elles furent renvoyées brutalement et leur renvoi fut appelé le « départ volontaire ».

Le tour était joué.

C’est ainsi que se libéra de ses ouvrières, devenues inutiles, le patriote et philanthrope Renault, l’ami du socialiste Albert Thomas.

En juin 1919, les usines Renault « sortent » à nouveau pour une question de salaire, avec les usines Citroën et Frank. Déjà, depuis mai, différentes grosses boîtes de la métallurgie luttaient. Le mouvement dura jusqu’au 29 juin 1919 où les syndicats, après des pourparlers officieux avec les industriels, firent accepter la reprise.

Déjà, au cours de cette grève, un fort mouvement révolutionnaire se manifesta. Un comité d’action avait été formé dans la région de Saint-Denis. Ses membres parcouraient les assemblées de grévistes, les meetings, posaient les problèmes de la grève politique. Il fallut tout l’effort des bonzes réformistes pour enrayer et liquider le mouvement.

C’est ainsi que se termina la deuxième phase des luttes des ouvriers de Renault.

Ce n’était pas fini.

(A suivre)

HENAVENT

(1). Nous avons vu en note du numéro de l’Humanité datée du 14 août 1930 que cette affirmation est inexacte.

(2) Autre inexactitude. Voir idem.

(3) Les salaires avaient en réalité augmenté au cours de cette période, ce qui était d’ailleurs une nécessité étant donné l’inflation. Rappelons que les ouvriers employés dans les industries métallurgiques de la région parisienne étaient parmi les mieux payés de France. D’après la documentation dont nous disposons, une diminution de salaires toucha trois ouvriers tronçonneurs mais, précisait alors le ministère de l’Armement, même avec cette diminution, le salaire de ces trois ouvriers restaient supérieur aux taux maximum de la rémunération des manoeuvres pour les marchés passés par l’Etat (0.70 et 0.80 frs/heure contre 1.15 et 1.20/heure). A M. Le Guery, 19 août 1915. AN 94 AP 141

(4) Le rédacteur oublie opportunément de rappeler que la représentation ouvrière avait été instituée, un an plus tôt, grâce à la collaboration de Louis Renault et du ministre socialiste Albert Thomas, qualifié immanquablement de “social-chauvin” dans les colonnes de L’Humanité.

(5) Georges Clémenceau.

(6) En réalité, les principaux militants révolutionnaires des usines Renault furent rappelés aux armées, non pas dans des unités combattantes, mais à la 6ème section du COA de Châlons-sur-Marne. La décision touchait quatorze délégués sur les cent trente quatre que comptait l’usine. La plupart furent réaffectés dans des usines comme la Compagnie générale française des tramways de Nancy, les aciéries de Micheville, ou Châtillon-Commentry (Le ministre de l’Armement au commissaire général de la sûreté nationale, 20 juin 1918. A.N. F7 13367). A Châlons, les militants révolutionnaires furent suspectés de continuer leur propagande pacifiste, en effectuant la tournée des marchands de vin (Heckenmeyer à Merrheim, 7 juin 1918. Idem). Ils reprirent leur activité syndicale aux usines de Billancourt après l’armistice. Dès juillet 1919, l’un d’eux, Michel Bagot, appella les ouvriers à se mettre en grève “car si le mouvement ne réussissait pas, les bourgeois et les capitalistes seraient heureux et se croiraient vainqueurs de la classe ouvrière” (Réunion des mécaniciens de Renault. A.N. F7 13367). Les autorités françaises étaient particulièrement nerveuses car la grève touchait les usines de guerre alors que les préparatifs de la grande offensive allemande étaient connus.

(7) Dans l’état actuel des sources, rien ne vient étayer cette assertion.

Le Monde Thermal , par H. Lacombe, février 1930

Cause et effet de l’évolution de nos mœurs

Cause et effet de l’évolution de nos mœurs

(1898-1930)

1

Entre ces deux dates s’inscrit une révolution profonde des habitudes sociales et populaires, à la fois engendrée et servie par l’automobile, instrument d’évolution et de progrès.

Dans l’homme, aiguillonné par la nécessité du travail toujours plus rapide, un besoin de détente s’est fait sentir ; une soif de grand air, d’intermittences de liberté, une volonté de retremper au contact de la nature ses nerfs surmenés, se sont impérieusement emparés de lui.

Cette aspiration a eu un écho dans le gouvernement même, quand M. Mallarmé, Sous-Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, montra, dans son discours à l’occasion de l’ouverture de la session du Conseil supérieur du Tourisme, le 20 décembre dernier, l’obligation de « faciliter au peuple l’accès au tourisme ». En l’orientant « sur les beautés naturelles il ressentira plus de santé physique, plus de calme moral, plus de liberté, plus de joie de vivre. Nous devons concourir à les lui donner ». A ceux qui sont encore exclus de ces délassements, un projet de loi prépare l’institution d’un congé annuel payé.

Les cars “Pullmann” Renault, 40 CV, six cylindres, du service de luxe Boulogne-Paris-Nice, desservent très régulièrement dans les deux sens cet itinéraire. Les voici photographiés au moment de leur rencontre, à Armeau (Yonne)

Quand viennent les jours d’été, sur le rideau fermé de maintes boutiques, luxueuses ou modestes, l’œil est maintenant frappé par un avis significatif : « Fermé du 15 août au 15 septembre ».

Partout dans les gares, une foule disparate se précipite vers les machines haletantes des grands rapides qui se succèdent, toutes classes remplies d’enthousiastes voyageurs. Beaucoup d’entre eux, arrivés au point terminus du rail, prendront place dans des automobiles vastes et puissantes, construites pour les transports en commun et aptes à franchir, d’une marche rapide et sûr, les routes de montagnes au tracé le plus hasardeux.

Et que dire de ceux qui, plus favorisés, – moins de la fortune que des circonstances, puisque nous y trouvons nombre de petits industriels et commerçant utilisant, pour leur plaisir, l’instrument du travail, – peuvent aller et venir à leur guise dans une automobile individuelle ?

Petite ou grande, automobile, c’est bien toi la reine du tourisme ; c’est bien toi l’outil perfectionné qui assure la mise en valeur rationnelle et pratique de ce capital naturel, que les sites, les monuments historiques, les souvenirs mêmes attachés à nos vieilles provinces ont éparpillés aux quatre coins de la France.

Autant de titres qui placent l’automobile au premier rang des préoccupations d’une revue comme la nôtre.

Seule, l’automobile donne au voyageur la pleine sensation d’affranchissement et de liberté. Il s’arrête selon sa fantaisie, séduit par un coin plus pittoresque ; il s’attarde à loisir, pour entrer en communion plus intime avec la nature, pour courir à l’aventure dans les ruelles charmantes d’un petit village ; il repart quand bon lui semble, sans être esclave d’un horaire impérieux ou d’un itinéraire immuable.

Il a le sentiment d’une puissance centuplée : celle de la voiture ; il la fait sienne. Un léger coup de volant, de frein, d’accélérateur, lui donne l’impression totale de force, d’adresse, de vitesse.

Agrandir sa personnalité par de telles possibilités d’action, voilà déjà une explication suffisante aux efforts faits par chacun pour accéder, souvent aux prix de privations sans nombre, à ce délicat objet de suprême convoitise.

A de telles sollicitations sont venus s’ajouter les effets de la guerre, insufflant aux survivants une sorte de vitalité frénétique.

Après les souffrances, les larmes, les hommes ont éprouvé intensément un besoin de bien-être ; ils ont aspiré à vivre, à jouir. Jouir, c’est manifester librement son activité en dehors de celle qui est réglée par les nécessités matérielles. Jouir, c’est connaître le jeu harmonieux de ses possibilités intellectuelles et physiques, sans être limité par les moyens et par le temps. Jouir, c’est éprouver ses sens et leur donner de nouvelles facultés d’expansion.

Sous l’effet de saisissants exemples d’instabilité de la valeur monétaire, devant l’insécurité des placements à longue échéance, le souci d’économiser pour les vieux jours s’est ralenti. Le moyen d’assurer l’avenir a été demandé à des formules nouvelles d’assurances et de retraites.

« Gagner beaucoup pour dépenser beaucoup », tel est le puissant axiome générateur d’activité et de progrès communément adopté. Sa réalisation comporte la nécessité de produire le maximum dans le minimum de temps, avec le minimum d’efforts. L’AUTO, instrument de précision et de vitesse, apparaît, par essence même, comme un « gagne-temps ».

Mais combien de labeurs, de soins, d’efforts ont été prodigués ! Il est devenu nécessaire, urgent, d’outiller, de perfectionner, de compléter notre industrie. Dans un tel travail d’enfantement, elle apparaît vraiment nationale par le mérite de ses inventeurs, de ses metteurs au point ; par le génie de ses perfectionnements. Nationale aussi parce que toutes les matières premières indispensables à son usage sortent du sol français.

Ici point de repos ; par une loi d’action et réaction mutuelles, à mesure que le progrès perfectionne, les exigences nouvelles augmentent et réclament des perfectionnements nouveaux. Engrenage et mouvement qui assurent la continuation du labeur national, l’intensité de vie, de production, de prospérité.

Car l’industrie automobile intéresse également, par la diversité de ses applications, la plupart des manifestations des activités humaines. Les progrès qui ont été réalisés dans la structure du moteur ont servi tour à tour la circulation routière, la motoculture, l’aviation, les besoins journaliers par la substitution de la mécanique à la main-d’œuvre et jusqu’à la défense nationale par ses tanks, forteresses mouvantes, et ses chars d’assaut.

Dans le domaine de la terre, au temps où « pâturage et labourage étaient les deux mamelles qui nourrissaient la France », les procédés primitifs dont usait l’agriculture mobilisait (sic) aux champs la majeure partie de la population. Maintenant l’industrie lui a fourni l’apport de son machinisme perfectionné, d’où accroissement de production et augmentation des loisirs.

Rare aujourd’hui apparaît la charrue tirée par des bœufs magnifiques dont, malgré leur force, le travail reste superficiel ; c’est la défonceuse jamais lasse, conduite par un seul homme, qui profondément éventre le sol.

Dans le domaine de l’air, l’avion apparaît lui aussi comme une machine à gagner du temps, et contribue en conséquence à l’accroissement de la production.

Cet enchaînement logique, qui commande aux questions économiques et sociales, n’est malheureusement pas connu de tous. Le Français, qui est resté longtemps petit bourgeois ou petit propriétaire, n’a pas accepté volontiers la prépondérance de l’industrie. Mais, peu à peu, l’automobile a rempli sa mission éducative. Le public instruit par l’usage habituel de la voiture, a été amené à réfléchir, à étudier : d’abord pour faire un choix entre des modèles différents, ensuite pour se trouver apte à en tirer le meilleur rendement. La curiosité a fait place à une critique avertie, qui ne s’occupe plus seulement des caractères extérieurs, mais tient également compte de la valeur intrinsèque d’un moteur et de ses véritables possibilités.

Du spectacle de ce progrès, de son usage, naît et peu à peu se développe le sentiment de l’orientation économique du pays. Et celle-ci est fonction de l’intérêt porté par la masse à toutes les questions de production. Il faut, pour reprendre l’expression d’un de nos plus grands constructeurs, « que le problème de l’intensification de notre production nationale, arrive à passionner tous les esprits ».

Pour créer et entretenir cette mentalité populaire, cette ascension de la masse vers le progrès, il faut une élite.

Nous avons d’excellents techniciens. Mais s’ils possèdent en général une puissance créatrice, un génie d’invention et de réalisation aussi poussés qu’à l’étranger, ils manquent trop souvent de documentation comparative, et les grandes idées générales sur les éléments constitutifs de la force économique d’un pays leur font défaut.

Le devoir des dirigeants est la recherche et la découverte des voies et moyens propres à combler une si importante lacune.

C’est une vérité indiscutée que le Français vit trop chez lui.

S’il est vrai que l’industrie française a souvent devancé les industries étrangères, il serait singulièrement déplacé de mettre un point d’honneur à méconnaître la valeur de nos voisins, et, le cas échéant, leur supériorité. De telles pensées seraient aussi éloignées de la saine compréhension de l’intérêt national, que l’engouement maladif de certains snobs pour ce qui est fabriqué au-delà de nos frontières.

Dans le domaine de l’art, des institutions d’Etat offrent aux jeunes hommes les mieux doués la facilité de compléter leur formation par la contemplation des plus purs chefs-d’œuvre, dans les lieux même où leur prestigieux amoncellement crée une ambiance lumineuse, un rayonnement de beauté. Dans un tel milieu leur âme s’exalte, l’inspiration s’anime et se développe.

Alors, à l’artiste apte à les découvrir, certains secrets se livrent, qui feront revivre en ses œuvres les émouvants reflets des productions géniales dont il lui a été donné de s’imprégner à loisir.

Pourquoi semblables institutions n’existeraient-elles pas dans l’ordre industriel ? Nos jeunes ingénieurs sont, par d’autres qualités, les égaux de nos artistes ; eux aussi, à la contemplation des œuvres des autres, ils sauraient perfectionner leur propre talent.

Sans doute de telles pensées hantaient l’esprit élevé, doublé d’un sens pratique réalisateur, qui caractérisait la personnalité de M. Barety, si heureusement placé à la tête de notre enseignement technique. Nul doute que son successeur, si M. Barety s’en va, n’en soit animé à son tour.

Une initiative gouvernementale suffisait sans nul doute à déclencher parmi nos grands industriels un mouvement de générosité susceptible d’atteindre aux plus complètes réalisations. Nous en connaissons, et non des moindres, tout prêts à répondre à cet appel.

Car, ne nous y trompons pas : cette industrie automobile, notamment, dont les saisissants progrès jalonnent avec tant de précision l’évolution de nos mœurs, compte des intelligences vastes et profondes, des âmes hautes, des énergies tenaces, qui ont su consacrer leur existence à la marche vers le progrès, avec une foi d’apôtre, et le plus indéniable désintéressement.

Dans un prochain article, nous illustrerons, par quelques exemples, cette glorieuse constatation.

H. Lacombe